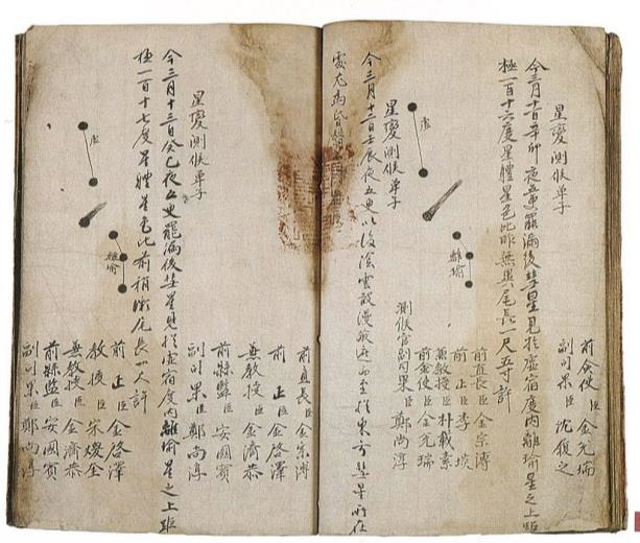

'성변등록'의 혜성관측기록 (자료출처: 문화재청)

밤하늘에 유성이 비가 오듯 쏟아지는 쇼가 있다. 간혹 불꽃을 내며 하늘을 질주하는 화구를 보면 놀람과 경이의 탄성을 지르기도 한다.

유성우는 혜성이 태양 주위를 지나가면서 뿌려 놓은 별똥이다. 조선왕조실록에는 성종 21년(1490) 40여일간 21회 관측한 혜성 기록이 있다. 영국왕립천문학회(MNRAS)는 이 혜성의 잔해가 오늘날 사분의자리 유성우의 기원이라고 밝히기도 하였다.

지난달 21일 한반도 대부분 지역에서 부분일식을 볼 수 있었다. 그런데 삼국시대에도 일식은 매우 중요한 천문 현상이었다. 삼국이 공존했던 660년까지의 일식 기록을 살펴보면, 백제 26건, 신라 20건, 고구려가 11건의 기록을 남겼다. 삼국에서 백제가 가장 많은 천문 기록을 남긴 것은 매우 중요한 의미를 지닌다. 6~7세기 사비백제(부여)는 일본의 아스카 문명을 꽃피울 만큼 문명 교류의 중심지였다. 역사서에는 백제가 일본에 역박사를 파견하고, 물시계를 제작했으며, 점성대를 축조하는 등 천문학의 완전체를 전수해주었다고 기록하고 있다.

우리나라 역사서에는 삼국시대에 490여건, 고려시대에 5,000여건의 천문 기록이 있다. 조선시대에도 2만여건의 방대한 천문기록을 남겼는데, 한 왕조가 오랜 기간 천문기록을 남긴 것은 4대 문명에서나 볼 수 있는 전형이다.

천문 관측을 기록으로 남기려면 하늘의 밝은 별들을 연결해 반드시 별자리로 만들어야 한다. 천상열차분야지도(국보 제228호)는 280여개의 우리 별을 담고 있어 오늘날 서양식의 88개 별자리와 대비된다. 이 천문도는 조선 태조 때 제작한 것으로 이후 조선의 모든 천문 기록의 기준이 되었다. 천상열차분야지도는 고구려의 밤하늘이 담긴 천문도 탁본을 구해 돌에 새긴 것이었다.

천문기기의 발달은 관측 자료의 정확성을 높여주는 매우 중요한 과정이다. 조선 세종대에는 당대 최고였던 이슬람과 중국의 과학 기술을 소화화여 독창적이고 창의적인 관측기기들을 개발하였다. 표준시계인 보루각루의 시각 교정을 위해 일성정시의를 제작해 사용했고, 혜성 관측을 위해 소간의를 활용했다. 일성정시의는 낮에는 해로, 밤에는 별로 시간을 측정하는 기기이고, 소간의는 눈으로 보는 소형의 천체위치 측정 기기였다.

삼국시대에는 하늘을 보는 일관(日官)이 있었고, 고려에는 서운관, 조선에는 관상감을 설립하여 천문 관측 기록을 남겼다. 일제강점기를 지나 대한민국의 국립중앙관상대, 국립천문대를 거쳐 한국천문연구원에 이르기까지의 과학기술 전통이 계속되고 있다.

백암 박은식 선생은 '한국통사'에서 ‘역사는 신(神)이요, 나라는 형(形)이다’라고 하였다. 우리의 과학기술 역사도 한국 과학기술의 정신이 될 수 있지 않을까?

최근 고천문과 과학 문명을 기반으로 하는 한국 최초의 고천문과학관을 건립하고자 국립전문과학관을 유치하려는 노력이 있다고 한다. ICT 기반의 세계적인 스마트과학관으로 만들어지기를 기대해 본다.

기고 이상근

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0