※ 어쩐지 펼쳐 보기 두려운 고전을 다시 조근조근 얘기해 봅니다. 작가들이 인정하는 산문가, 박연준 시인이 4주마다 ‘한국일보’에 글을 씁니다

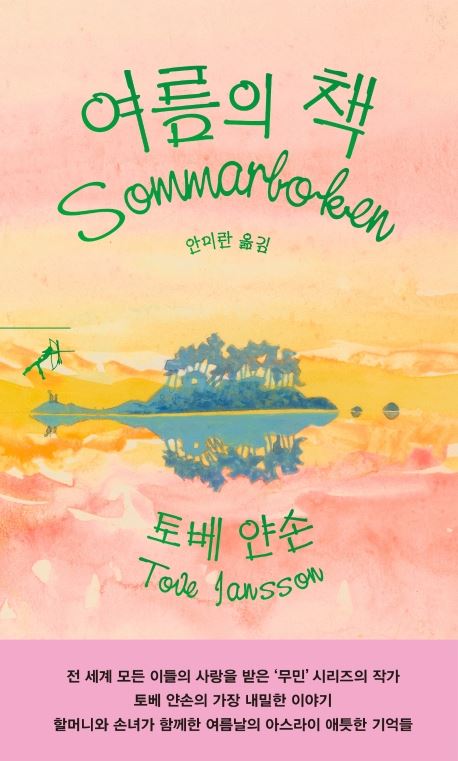

<25>토베 얀손 ‘여름의 책’

어떤 책은 읽는 내내 조바심이 난다. 끝나지 않기를 바라기 때문이다. 삶과 밀접하게 닿아있는 이야기, 찰나를 확대해 보여주는 이야기가 그렇다. 사진처럼 멈춰있거나 자연스러운 리듬으로 흘러가는 이야기. 토베 얀손(1914-2001)의 ‘여름의 책’은 책장을 넘길 때마다 좋아서, 한숨이 나오는 책이다.

소피아와 할머니는 여름 내내 섬에서 지낸다. 같이 걷고 이야기하고 싸우고 화해하며 일상을 나눈다. 동물의 뼈를 주워 관찰하거나 수영을 하고, 태풍을 경험한다. 둘은 서로를 옭아매는 법이 없다. 언제나 평등한 위치에서 대화한다. 사실 이들의 담백한 대화는 책의 백미인데, 웃다가 뒤가 서늘해지기도 한다.

“할머니는 언제 죽어?”

“얼마 안 남았지. 하지만 너하고는 아무 상관없는 일이야.”(13쪽)

둘은 서로의 세상을 침범하지 않는다. 함께 지내지만 혼자의 시간을 오롯이 즐기는 법을 안다. 할머니는 소피아를 가르치려 들지 않는다. 대화를 통해 아이가 생각해보도록 이끈다. 대부분의 양육자가 그러하듯 명령과 세뇌로 아이를 자기 세계로 데려가지 않는다. 아이의 세계를 인정하고 지켜준다. ‘천국의 풍경’에 관한 논쟁이 벌어지던 날, 둘의 대화를 보자.

“얘야, 나는 아무리 해도 이 나이에 악마를 믿지는 못하겠구나. 너는 네가 믿고 싶은 걸 믿어. 하지만 관용을 배우렴.” “그게 뭔데.” “다른 사람의 의견을 존중하는 거지.” “존중하는 건 또 뭐고!” “다른 사람이 믿고 싶은 걸 믿게 두는 거지!”

어느 저녁, 별안간 온갖 벌레를 무서워하게 된 소피아는 “조각난 지렁이에 관한 논문”을 쓰고 싶다고 선언한다. 하지만 맞춤법에 서툰 소피아가 자신 없어하자 할머니는 “불러보렴” 하고 소피아를 독려한다. 소피아는 말하고 할머니는 받아 적으며, 세상에서 가장 사랑스러운 논문이 탄생한다. 이렇게 시작하는 글이다. “낚시할 때 지렁이를 사용하는 사람들이 있다. 그 사람들의 이름을 쓰진 않겠다. 하지만 아빠는 아니다.”(144쪽)

할머니의 노화와 엄마의 부재가 소피아를 그늘지게 만들지 않는다. 조부모와 자란 아이들은 죽음이 삶의 일부라는 것을 무의식적으로 안다. 불안이 행복의 이면에 있음을 안다. 핀란드를 대표하는 국민 작가, 토베 얀손은 그 유명한 ‘무민 시리즈’를 만든 작가다. 주로 아이들을 위한 이야기를 쓰고 그렸다. 아이들을 위한, 혹은 아이들에 대한 이야기를 잘 쓰는 일은 어렵다. 아이는 어른의 근원이기 때문이다. 심오하고 깊다. 피상적으로 다가가면 실패하기 쉽다. 아이들은 슬픔을 가장하지 않는다. 슬픔이 언제든 피부에 닿을 수 있는 것이라는 것을 안다. 대신 ‘순진함’이 아이를 지킨다. 순진한 아이는 슬픔에 잠겨있다가도 해가 나면 뽀송 해진다. 순진함이, 그리고 좋은 어른 한 명이(단 한 명이면 충분하다) 아이를 지킨다.

여름의 책

토베 얀손 지음ㆍ안미란 옮김

민음사 발행ㆍ180쪽ㆍ1만 800원

‘여름의 책’은 시작부터 끝까지 환한 이야기다. 슬픔은 있어도 청승은 없다. 아무것도 숨기지 않지만 무엇도 함부로 드러내지 않는다. 슬픔도 기쁨도, 이야기 사이에 풀잎처럼 껴있다. 그것을 발견하는 일은 오롯이 독자의 몫이다.

읽는 동안 자주 웃고 울었다. 할머니와 보내던 어린 시절이 떠올랐다. 나 역시 소피아처럼 할머니의 잃어버린 틀니를 소파 아래에서 찾아 준 적이 있다. 할머니와 다투고 화해하고 끌어안으며, 한 시절을 보냈다. 언젠가 나는 이런 문장을 쓴 적이 있다.

“할머니는 엄마는 아니지만 엄마보다 진했고 나긋나긋했으며, 낙관적이었다. 엄마들에게는 없는 삶을 관조하는 관록이 있었고, 엄마들에게는 있는 긴장과 호들갑이 할머니에겐 없었다.” 할머니는 ‘나’를, 창 밖에서 낳은 엄마다. 건너다보는 엄마. 책의 마지막 장을 덮으면 아득해진다. 할머니는 늙고, 소피아는 자랄 것이다. 세상 곳곳에서.

박연준 시인

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0