사노피, 한미약품과 개발하던 당뇨병 치료제 사실상 계약 해지

내년 임상 3상 완료 앞 날벼락… 한미 측 “손배 등 법적 대응 검토”

신약 개발을 위해 의기투합했던 한미약품과 다국적제약사인 사노피가 법적 분쟁에 돌입할 조짐이다. 한미약품에서 발굴한 신약 후보물질을 당뇨병 치료제로 공동 개발해왔던 사노피가 갑작스럽게 개발 권리를 반환하면서다. 내년 하반기에 임상시험 마지막 단계인 3상 완료를 앞두고 기대감에 부풀었던 한미약품에는 날벼락이 떨어진 꼴이다. 한미약품은 “임상시험 3상을 끝까지 마치겠다”던 약속을 일방적으로 깬 사노피에 대해 법적 대응까지 검토하고 있다.

14일 한미약품에 따르면 사노피는 전날인 13일 당뇨병 신약 ‘에페글레나타이드’의 개발 권리를 반환하겠다고 이메일로 알려왔다. 2015년 한미약품으로부터 사들인 에페글레나타이드 기술을 더 이상 개발하지 않겠다는 뜻으로, 사실상의 계약 해지 통보다. 이에 따라 한미약품은 일단 120일간 양사가 협의한 뒤 반환 여부를 확정할 예정이라고 공시했다.

투약 횟수를 줄인 당뇨병 치료 성분 에페글레나타이드는 미국을 비롯한 여러 나라에서 5,000여명 환자를 대상으로 임상시험 3상이 진행되고 있다. 한미약품 측은 “임상시험 진행 중에 일방적으로 권리 반환을 통보하는 경우는 이례적이다”라며 “임상을 완료하겠다고 수 차례 해온 약속을 지키지 않는다면 손해배상 소송을 포함한 법적 절차를 검토하겠다”는 입장이다. 이날 사노피 한국법인은 “해당 계약은 한국법인과 무관하고, 본사에서도 공식 입장을 전달받지 못했다”고 밝혔다.

사노피는 지난해 12월 연구개발(R&D) 부문을 개편한다고 발표한 뒤 아토피, 천식, 암 등 주력 분야 이외의 R&D를 중단 또는 축소하고 있다. 당뇨병 R&D 분야도 축소 대상이다. 2015년 11월 에페글레나타이드와 지속형 인슐린 등을 포함한 한미약품의 당뇨병 핵심 기술들을 약 5조원에 계약한 사노피는 불과 1년 뒤 지속형 인슐린 권리를 반환하면서 계약 규모를 3조원대로 줄였는데, 이젠 에페글레나타이드마저 손을 떼겠다는 것이다. 업계에선 사노피의 이런 움직임에 대해 철저하게 시장성에서 비롯됐을 것이란 진단을 내놓고 있다. 실제 한미약품과 협업을 약속한 직후인 2016년엔 저렴한 지속형 인슐린 바이오시밀러(복제약)들의 등장이 예고됐다. 비슷한 시기에 에페글레나타이드의 경쟁 약물인 ‘트루리시티’도 먼저 출시됐다. 사노피 입장에선 한미약품의 신약 개발에 성공한다고 해도 경쟁력을 자신할 순 없었을 것이란 추측이 가능한 정황이다.

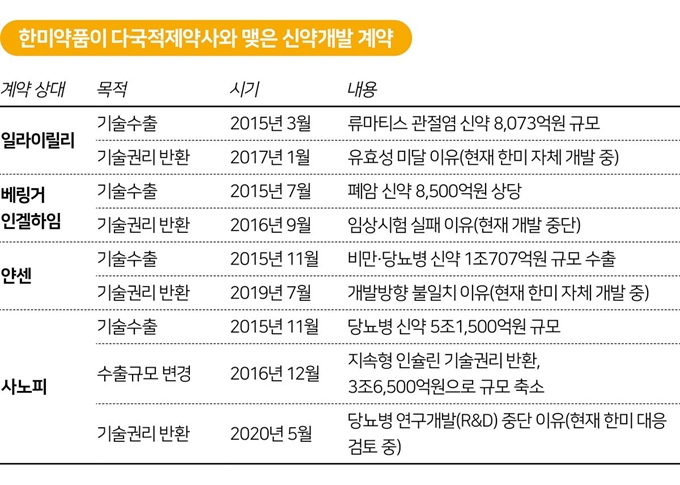

문제는 다국적제약사와 같은 배를 탔던 한미약품의 피해다. 한미약품은 2015년 한 해에만 다국적제약사 4곳(일라이릴리, 베링거인겔하임, 사노피, 얀센)과 약 8조원 규모의 수출계약을 맺었다. 이 중 절반은 신약 자체 문제로 개발이 중단됐지만, 나머지는 R&D 계획 변경, 개발 방향 이견 등 다국적제약사의 사업적 판단으로 계약 해지됐다. 수출이 틀어지면 물질 자체에 문제가 없더라도 신뢰도가 떨어지고 개발이 늦춰지는 등 타격이 적지 않다.

한미약품 사태를 계기로 업계 안팎에선 이제 국내에서도 신약 개발에 필요한 독자적인 시스템이 갖춰져야 한다는 목소리가 높다. 결국 신약 후보물질 발굴부터 임상시험, 제품화까지 독자 진행하는 게 궁극적인 해결책이다. 하지만 연간 매출 1조원 기업이 다섯 손가락에 꼽힐 만큼 규모가 작은 국내 제약업계가 천문학적인 비용이 필요한 신약개발을 온전히 감당하기란 사실상 불가능하다. 상황이 이렇다 보니, 이를 잘 아는 해외 제약사들이 자금력을 동원해 국내 기술을 사들인 다음 핵심 내용을 들여다보거나 개발을 늦추는 식으로 악용할 가능성에 대한 대비책도 전무한 게 현실이다. 유한양행, 종근당 등 국내 다른 기업들도 중국이나 일본의 유력 제약사에 기술을 수출했다 계약 해지로 어려움을 겪었다. 신약개발의 해외 의존도를 낮춰야 한다는 목소리가 커지는 이유다. “규모가 작더라도 제품화까지 함께 갈 수 있는 진정한 파트너를 찾는 게 중요하다”는 지적도 나온다. 임상시험 비용은 후반부로 갈수록 늘어난다. 업계 관계자는 “임상 3상에선 환자 1인당 2억~3억원이 든다”며 “신약개발을 끝까지 끌고 갈 수 있도록, 기업이 감당해야 할 리스크를 덜어줄 정책적 지원이 필요하다”고 강조했다.

임소형 기자 precare@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0