[다시 본다, 고전2] 앤 카슨 '녹스'

편집자주

어쩐지 펼쳐 보기 두려운 고전을 다시 조근조근 얘기해 봅니다. 다수의 철학서를 펴내기도 한 진은영 시인이 <한국일보>에 4주마다 금요일에 글을 씁니다.

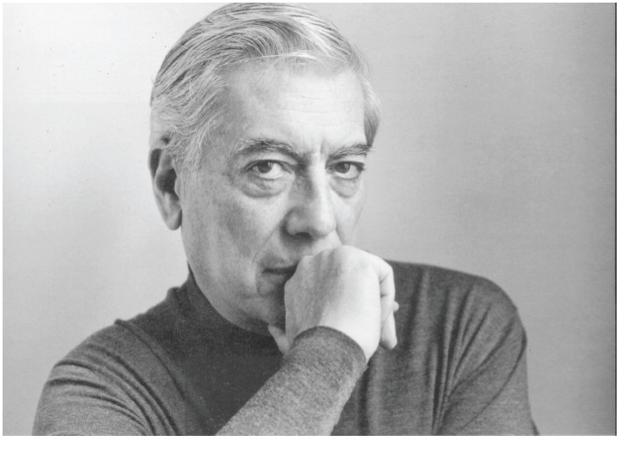

노벨문학상 후보로 항상 거론되는 시인 앤 카슨. 한국일보 자료사진

“오빠가 죽었을 때 나는 책의 형식으로 그를 위한 묘비명을 만들었다.” 라틴어로 밤을 뜻하는 ‘녹스(Nox)’라는 제목이 달린 회색 책. 저자 앤 카슨이 고인의 사진과 편지, 우표를 붙이고 메모를 해뒀던 작은 수첩은 아코디언의 주름처럼 이어진 192페이지의 독특한 책으로 재탄생했다.

저자의 오빠 마이클은 청년기에 여자 친구의 죽음에 충격을 받아 집을 떠났다. 그는 바다 건너 덴마크로 가서 이름을 바꾸고 가족들은 모르는 삶을 살았다. 간혹 엽서나 편지를 보내지만 주소를 알려주지 않는 아들에게 엄마는 편지를 쓴다. “여러 해 동안 한 번이라도 크리스마스에 소포를 부칠 수 있게 네 주소를 얻었으면 좋겠다.” 부치지 못한 답장 속에 쓰인 이 말은 엄마의 간절한 바람이기도 하지만, 마이클 역시 죽은 여자 친구에게 똑같은 말로 끊임없이 간청했을 것이다. 주소를 적지 않음으로써 마이클은 엄마에게 자신이 겪는 고통을 말없이 전한다. ‘엄마, 걔가 있는 곳의 주소를 알 수 없어요. 한 번만이라도 그 애에게 무언가 보낼 수 있다면…’이라고 고백이라도 하듯이. 엄마는 돌아가실 때까지 오빠의 주소를 알지 못해, 그를 죽은 사람처럼 그리워하며 살았다. 이 몹쓸 오빠.

앤 카슨의 '녹스'는 저자의 오빠가 보낸 편지와 가족들의 사진, 여러 메모 등을 엮어 만든 책이다. 봄날의책 제공

22년 뒤, 오빠가 갑자기 세상을 떠났을 때 그의 부인은 누이 앤 카슨의 연락처를 2주 동안 찾지 못했다. “내가 현관을 쓸고 사과를 사고 저녁에 라디오를 켜고 창가에 앉아 있는 동안, 그의 죽음은 바다를 건너 나를 향해 천천히 유랑하며 왔다”고 앤 카슨은 적는다. 형제가 홀로 죽음의 공포를 겪으며 세상을 떠난 뒤에도 자신이 웃고 떠들고 일상을 누리고 있었다는 사실에 대한 자책이 담겨 있다. 그녀는 소식을 듣고 급히 덴마크로 향했지만 장례가 끝나고 유해는 바다에 뿌려진 뒤였다. 그녀는 자신이 제때에 도착하지 못했다는 사실에 괴로워한다. “어디론가 항해하는 사람들처럼 그리고 정해진 장소에서 일정한 때에 수행해야 하는 제의들이 있었다. 그러나 그것은 중지되었고, 우리는 아무것도 제대로 되게 할 수 없었고.”

한나 아렌트는 “한 아이가 태어났다”는 말은 일종의 복음이라고 말한다. 신의 아들만 그런 게 아니라 모든 사람의 아이는 이 세상에 기쁜 소식을 전하며 태어난다는 것이다. 아이를 기다렸던 사람들이 달려와 그의 탄생을 경배한다. 누군가의 아이가 이 세상을 떠날 때도 마찬가지다. 그를 알던 사람들이 달려와 그가 세상에 없다는 사실에 애통해한다. 그래서 ‘그가 아무도 반기지 않은 채 태어나, 슬퍼하는 이 하나 없이 떠났다’는 말은 불행한 인생을 뜻하는 가장 흔하지만 진실한 표현이다. 그런 이유로 우리는 사랑하는 이의 죽음을 세상에 알리고 그와 작별하는 제의에 정성을 다한다.

녹스·앤 카슨 지음·윤경희 옮김·봄날의책 발행·192쪽·5만5,000원

앤 카슨은 제의의 형식은 그저 관습일 뿐이라는 헤로도토스의 견해에 동의한다. 그는 이렇게 말한다. 어느 옛사람이 그리스인 몇 명에게 얼마만큼의 돈이라면 죽은 부모를 먹겠냐고 물었다. 그러자 그들은 아무리 많은 돈이라도 그런 짓은 하지 않겠노라고 화를 냈다. 자기 부모를 먹는 풍습을 가진 인도인들에게도 물었다. 얼마면 죽은 아비를 불에 태우겠느냐고. 그러자 그들은 고함을 치며 신성모독적인 말을 그치라고 했다. 이처럼 ‘관습은 모든 것의 왕’이어서 우리는 감당하기 힘든 슬픔을 겪을 때 관습의 도움을 받는다. 앤 카슨은 자신이 부모님이 돌아가셨을 때 두 분을 먹는 대신 태우는 관습을 선택했으며, 두 분의 이름을 새긴 돌 아래 재를 묻었다. 그렇지만 오빠를 위해서는 제의를 선택할 수 없었고, 그 사실이 큰 고통을 주었고, 그래서 형제를 잃은 로마 시인 카툴루스의 비가를 번역해 책을 만드는 방식으로 제의를 치르기로 했다.

관습이나 종교에 따라, 혹은 책을 만드는 방식으로, 우리가 애도를 위해 어떤 제의를 선택하든, 모든 제의의 핵심은 이것이다. 사랑하는 이가 떠났다는 소식을 전하면서 그의 이름을 부르고 그 얼굴을 떠올리며 그의 삶이 어떠했는지를 다른 이들과 함께 이야기하는 것. 그렇게 함으로써 고인이 살았던 삶의 역사를 세상에 알리며 그와 정중히, 그리고 천천히 작별하는 것.

얼마 전 우리가 많은 젊은이들을 잃고서 치뤄야 했던 사회적 제의가 공허하게 느껴지는 것은 이 핵심이 전부 생략되어 있기 때문이다. 위패도 사진도 없는 분향소에서 우리는 고인에 대한 어떤 이야기도 하지 못하고 듣지 못한 채 누군지도 모르는 고인을 애도하고 추모했다. 세상 떠난 당신이 누구였는지 알고 기억하는 것이 가장 중요한 바로 그 제의에서 말이다.

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0