10.14 랠프 로런 이야기

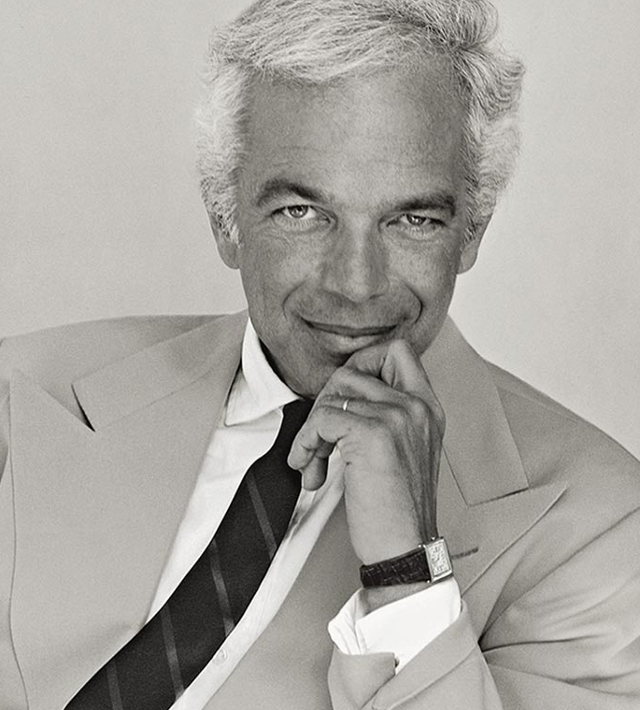

'폴로바이랄프 로렌'의 창업자겸 디자이너 랠프 로런은 놀림과 가난이 싫어 성(姓)을 바꿨다. ralphlauren.com

미국 패션 거물 랠프 로런(Ralph Lauren, 1939.10.14~)이 성(姓) '리프시츠(Lifshitz)'를 포기한 건 1955년, 만 16세 때였다. 2002년 인터뷰에서 그는 "성 때문에 어릴 때부터 놀림에 시달렸기 때문"이라고, "소문처럼 유대 혈통을 감추려던 게 아니다"라고 말했다. 'shits(똥)'는 푸념이냐 욕설에 자주 쓰이는 말이다.

그는 뉴욕 브롱크스의 유대인 이민자 집안에서 태어났다. 그가 도피하고 싶었던 것은 혈통이 아니라 가난이었다. "캘리포니아의 사촌이 그 무렵 성을 '로런스(Lawrence)'로 바꾸는 걸 보고 나도 결심했다. 하지만 똑같이 하고 싶진 않았다." 그래서 고른 게 '로런(Lauren)'이었다. 2년 뒤 고교 졸업 앨범에 그는 '백만장자가 될 것'이라고 썼다. 그의 평전에서 작가 마이클 그로스(Michael Gross)는, 유년기 로런이 영화나 소설, 특히 게리 쿠퍼나 케리 그랜트의 영화 속 판타지로 '도피'하곤 했다고 썼다. 그를 매료시킨 건 연기나 서사보다 배우들의 패션이었다. 종이 인형에 옷을 갈아 입히듯 그는 배우들의 옷 디자인과 색상을 상상을 통해 바꿔보곤 했다.

뉴욕시립대를 중퇴하고 '브룩스 브러더스' 매장 판매사원이 돼 경영을 익혔고, 넥타이 업체 '보 브러멜(Beu Brummell)' 등에서 가공 실무를 경험한 뒤 1967년 5만달러 은행 대출을 받아 '폴로(Polo)'란 상표의 타이를 출시, 이듬해 50만달러 매출을 올렸다. '폴로'란 이름도 우연히 본 폴로 경기장의 극소수 상류층 패션 디테일에 매료됐기 때문이었다. '리프시츠'의 반대편 극단, 유년의 판타지가 거기 있었다. 컬러TV가 막 도입되던 때였다. 무채색 일변도 넥타이에 화려한 색을 도입한 게 폴로였고, 라코스테의 원조 피케셔츠에 20여 가지 다채로운 색을 입힌 게 그였다.

2016년 힐러리 클린턴이 대선 후보 토론회 때마다 입은 폴로 바지 정장은 꿈의 성취의 한 상징이었다.

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0