독일 작가 루이제 린저(Luise Rinser, 1911.4.30~2002.3.17)는 1950년 발표한 ‘삶의 한가운데’에 이런 구절을 담았다.

“우리 모두는 약간은 비겁하고 계산적이고 이기적이지. 위대함과는 거리가 멀어. 내가 그리고 싶은 게 바로 이거야. 우리는 착하면서 동시에 악하고, 영웅적이면서 비겁하고, 인색하면서 관대하다는 것. 이 모든 것이 밀접하게 서로 붙어 있다는 것. 그리고 좋고 나쁘고를 떠나 한 사람으로 하여금 어떤 행위를 하도록 한 것이 무엇이었는지를 아는 일은 불가능하다는 걸 말이야.” 시대적으론 2차대전이 끝난 뒤 냉전의 거푸집이 만들어지던 때였고, 개인적으론 나치의 어두운 기억을 덮고 ‘47그룹’의 개혁적 비평가 겸 작가로서, 또 자신의 삶을 관통하는 이념의 교차로에 서서 새로운 길- 좌파의 길-을 모색하던 무렵이었다.

생전의 그는, 어쨌건 문학적으로 꽤 탐스러운 평판을 얻었고, 첨예한 정치ㆍ사회적 소신 덕에 거의 늘 뜨거운 여론의 중심에 머물곤 했다. 그는 스스로를 드러내는 데 성실했고, 그의 삶에 조명이 꺼진 적은 거의 없었다.

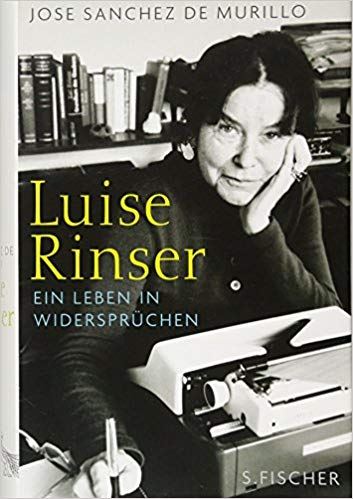

그의 탄생 100주년을 맞아 그의 친구였던 가톨릭 사제 호세 무리요(jose Murillo)가 린저 장남의 도움을 받아 2011년 출간한 평전 ‘루이제 린저- 모순의 삶’은 린저가 진실을 가리는 데도 성실했다는, 새로운 진실의 일부를 드러냈다.

알려진 바, 교사 시절 린저가 나치당 입당을 거절하는 바람에 교직에서 물러나야 했고, 44년 반나치 소신 때문에 투옥됐다가 종전 덕에 극적으로 목숨을 건졌다는 것은 사실이 아니며, 오히려 린저가 20대 시절부터 히틀러와 나치 찬양시를 발표했고, 출세를 위해 유대인 학교장을 밀고했으며, 나치 여성동맹과 교원동맹에 가입해 적극 활동했다는 거였다. ‘삶의 한 가운데’의 저 구절도 이제는 인간에 대한 냉엄한 성찰로만 읽히기 힘들어졌다. 어쩌면 린저는 저 구절을 통해 자신의 과거와 은밀히 화해하고자 했을지 모른다.

전후 그는 60년대 청년 신좌파 운동의 절정기에 독일 적군파를 공개 지지할 만큼 반권위적 좌파운동을 옹호했고, 가톨릭 좌파로서 낙태 합법화 운동에 가담했고, 70년대 사민당 빌리 브란트의 열성적 지지자였고, 소비에트와 북한 등 사회주의 국가 체제와 리더십을 옹호했다.

최윤필 선임기자

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0