쿼터 맞추기 급급한 장애인 의무고용 제도

![[저작권 한국일보]](http://newsimg.hankookilbo.com/2019/04/24/201904241758724275_16.jpg)

왼손 신경이 손상된 4급 장애인 김모(29)씨는 지난해 11월 꿈에 그리던 은행 입사 시험에 합격해 6급 행원이 됐다. 하지만 2개월의 연수를 마치고 지점에 배치된 뒤로는‘꿔다 논 보릿자루’ 신세로 전락했다.왼손 사용이 불편한 김씨가 지점에서 할 수 있는 거의 없었다.마감과 함께 입금된 현금을 금고에 나르는 일이 신입행원 업무로 떨어졌지만 불가항력이었고,현금을 세고 묶는 업무도 빨리 할 수 없었다.

견디다 못한 김씨는 지점 배치 한 달 만에 지점장은 물론 본사 인사팀에 부서 이전을 요구했다.하지만본사에서는“근무지 변경 요청을 받아들일 수 없다”는 답변이 돌아왔다.결국 김씨는 두 달을 버티다 이달 초 퇴사를 결심했다. ‘장애인고용촉진및직업재활법’에따른장애인특별전형은김씨에게도리어굴레가돼버렸다.

올해 정부가 공공기관에 제시한 장애인 의무 고용율은 3.4%, 50인 이상 고용 민간기업에는 3.1%를 권고하고 있다.하지만 장애인의 노동권을 보장하기 위한 ‘장애인 의무 고용 제도’가 정작 장애인들에게는 ‘빛 좋은 개살구’나 마찬가지다.공공기관은 물론 사기업도 장애인 고용을 늘리고 있지만 정작 업무환경은 제대로 갖추지 않고 ‘나몰라라’로 일관하고 있기 때문이다.

지방거점국립대학에서 1년 6개월 째 교직원으로 일하고 있는 김모(31)씨도 장애인 특성을 고려하지 않는 근로 환경 때문에 이직을 고민하고 있다. 오른 팔과 다리를 사용할 수 없는 2급 장애인인 김씨는 공문을 작성할 때 비장애인보다 속도가 느릴 수밖에 없다.김씨는 “상사로부터 ‘남아서 타자연습을 하라’는 등의 공개적인 질타를 받을 때면 모욕감을 견딜 수가 없다”고 털어놨다.

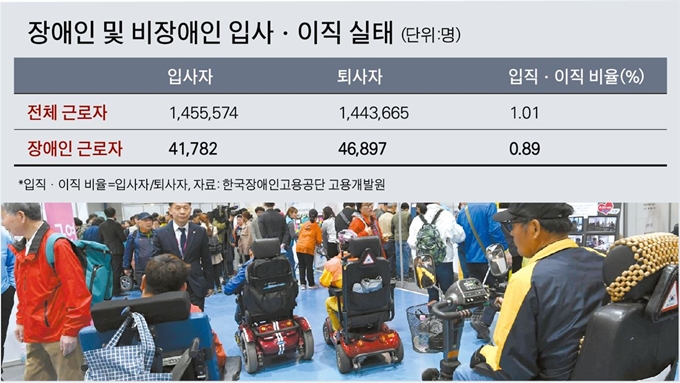

현장에서 적응하지 못한 장애인이 선택할 수 있는 길은 퇴직밖에 없다.고용노동부에 따르면 2017년 전체 장애인의 6.7%가 근로자로 통계에 잡히고 있지만 근로 현장을 떠나는 비율은 전체 근로자의 26.7%를 차지하고 있다.전체 근로자의 비자발적 퇴직이 23.1%인 반면장애인의 비자발적 퇴직은 57.8%로 두 배 이상이나 된다.상당한 규모의 장애인이 매년 고용시장에 투입되지만 고용 현장을 떠나야 하는 비율은 비장애인에 비해 훨씬 높은 셈이다.

이런 현상의 이면에는 고용 쿼터 맞추기에 급급한 기업들이 장애인을 채용한 뒤에는 ‘나몰라라’하는 현실이 자리하고 있다는 게 전문가들의 진단이다.장애인 단체들에 따르면 출근해서 하루 종일 아무 일 없이 신문만 보다가 퇴근하는 장애인들도 공공기관에서는 비일비재하다.김성연 장애인차별금지추진연대 사무국장은 “장애인 의무고용 비율을 확인하는 시스템은 마련돼 있지만 장애인들이 계속 근로를 할 수 있는 환경인지를 확인하지는 않는다”면서 “그러다 보니 필요할 때 얼른 고용해서 숫자 맞췄다가 자르는 행태가 반복된다”고 말했다.

물론 장애인에 대한 차별은 모두 위법이다. 현행 장애인차별금지법에서는 ‘정당한 사유 없이 장애를 고려하지 않는 기준을 적용함으로써 장애인에게 불합리한 결과를 초래하는 경우’를 엄격하게 금지하고 있다. ‘정당한 사유 없이 장애인에 대한 제한ㆍ배제ㆍ분리ㆍ거부 등 불리한 대우를 하는 행위’도 법 위반이다. 악의적으로 차별 행위를 했을 경우 손해배상의 책임을 질 뿐만 아니라 3년 이하의 징역 또는 3,000만원 이하의 벌금에 처해질 수 있다.

그럼에도 불구하고 장애인에 대한 차별과 현장의 ‘방치’가 계속되는 가장 큰 이유는 채용 이후 관리 감독이 이루어지지 않고 있기 때문이다. 관리 감독의 의무가 있는 당국 입장에서도 뾰족한 수는 없다는 입장이다. 장애인고용공단 관계자는 “장애인고용공단의 취업 알선을 통해 일자리를 구한 장애인의 경우 사업주와 노동자 모두 취업 이후까지 ‘근로 적응 지도’를 받게 돼 있지만 이외 공공기관이나 민간기업의 사정까지 일일이 들여다 보기엔 역부족”이라고 고충을 털어놨다. 대신 “장애인인식개선교육을 매년 1회 의무로 시행해 사업주나 직장 동료들이 장애인에 대한 이해를 높이도록 노력하고 있다”고 밝혔다.

박진만 기자 bpbd@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0