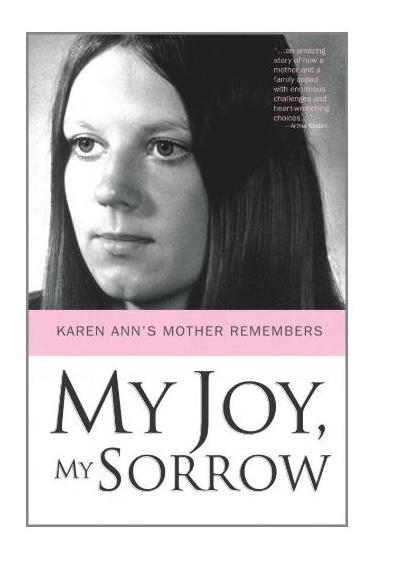

1985년 6월11일 미국 뉴저지 출신의 31세 여성 캐런 앤 퀸란이 폐렴으로 사망했다. 바륨(신경안정제)을 복용한 채 무심코 독주인 진(Gin)을 마신 후 혼수상태에 빠진 지 10년 만이자, 인공호흡기를 제거한 지 9년 만의 일이다. 의술은 생명을 구하고 수명을 연장하기 위해 존재한다는 통념이 강했던 시기에 그는 ‘인간답게 죽을 수 있는 권리’의 화두를 던지고 세상을 떠났다.

1975년 4월 14일 21세의 대학생이었던 퀸란은 친구의 생일 파티에서 약물과 술을 함께 섭취한 후 의식을 잃고 쓰러졌다. 5개월 입원 후 의사가 ‘지속적 식물인간 상태(Persistent Vegetative State)’ 진단을 내리자 퀸란의 부모는 딸의 고통을 덜어주고자 인공호흡기 제거를 요청하며 소송을 냈다. 하급법원에서는 기각됐지만 뉴저지주 대법원은 1976년 3월 헌법에 보장된 사생활 보호권 관점에서 7대0 만장일치로 인공호흡기를 떼도 좋다는 판결을 내렸다.

법원 판결에 따라 퀸란의 목숨을 지탱해 준 인공호흡기 등 생명 유지 장치가 그 해 5월 모두 제거됐다. 이후 퀸란은 9년 간 스스로 호흡하며 생존하다가 1985년 합병증인 폐렴으로 사망했다.

이로써 미국 법률 역사상 최초의 ‘죽을 권리’를 보장한 사례가 된 퀸란 사건은 미국 내 의료 시설에 직접적인 영향을 미쳤다. 병원과 각종 의료시설 내에 윤리위원회가 잇달아 만들어졌다.

퀸란이 떠난 지 33년이 흐른 지금 퀸란이 남긴 존엄사 이슈는 기술 진보와 함께 더욱 증폭되고 있다. 의료 기술 발달로 의료 기기에 의존한 무의미한 생명 연장이 가능해지면서 존엄한 죽음을 주장하는 이들이 늘고 있다. 1997년 오리건주의 미국 최초 존엄사법 시행, 2005년 15년간 식물인간 상태로 살아 온 여성 테리 샤이보의 죽음 등은 논란에 다시 불을 댕겼다. 미국은 현재 40여개주에서 환자 가족의 동의 등을 포함한 엄격한 전제 조건을 충족하는 전제 하에 인공호흡기를 떼거나 급식 튜브를 제거하는 소극적 방식의 ‘존엄사’를 허용하고 있다.

최근에는 여기에서 한 발 더 나아가 조기 사망을 유도하는 ‘안락사’의 사회적 관심도 높아졌다. 네덜란드와 스위스, 룩셈부르크, 벨기에, 캐나다 퀘벡주, 콜롬비아 등은 안락사를 허용하고 있다.

지난달 10일에는 올해 104세가 된 호주 생태학자 데이비드 구달 박사가 스위스 바젤의 의료기관에서 진정제 등을 혼합한 정맥주사 밸브를 스스로 열어 생을 마감했다. 치명적 질환은 없었지만 고령을 맞아 삶의 질이 떨어지고 있다며 안락사를 선택한 구달 박사는 호주를 비롯한 다른 여러 나라에서도 안락사 입법이 이뤄지기를 바란다는 말을 남겼다.

김소연 기자 jollylife@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0