네가 길을 잃어버리지 않게

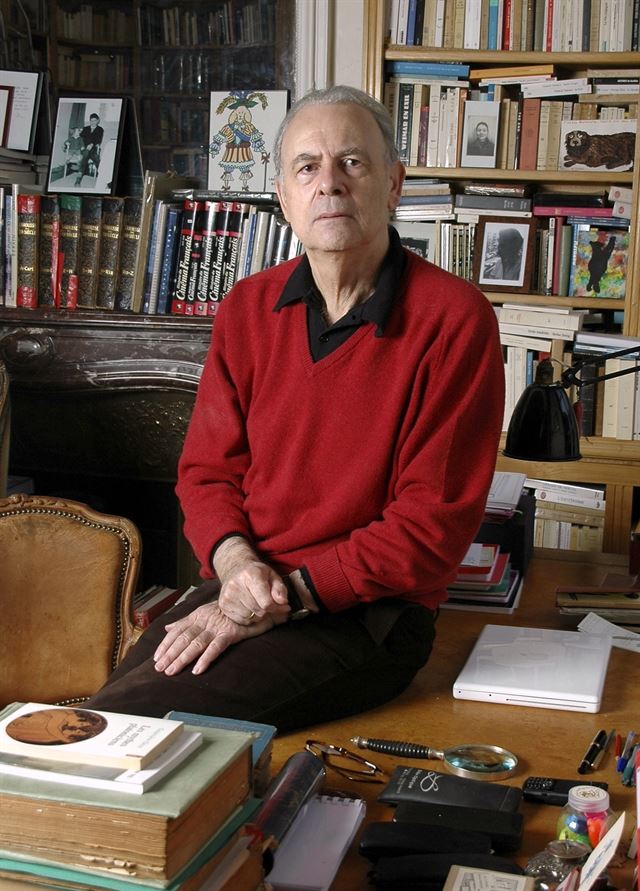

파트릭 모디아노 지음·권수연 옮김

문학동네 발행·180쪽·1만2,000원

오직 한 장면을 위해 쓰여진 소설이라고 해도 좋겠다. 폄하가 아니라 상찬이다. 이 작품의 마지막에는 한 권의 소설을 탕진할 가치가 있는, 도무지 잊을 수 없는 절박하고도 아름다운 한 장면이 예비돼 있다. 내던져진 존재와 거두려는 존재. 버려진 아이와 그에게는 신적인 지상의 한 존재. 세상이 두려운 여섯 살 소년과 훗날 유년의 연인으로 기억되는 유사(類似)엄마가 도주를 위해 기차에 올라탄다. 승객으로 미어터지는 기차. 소년은 여인을 잃어버릴까 두렵고, 여인도 소년을 놓칠까 불안하다. 고립무원의 세계 같은 호젓한 식당칸으로 자리를 옮겨 여인은 소년에게 미래를 점치는 카드놀이를 가르쳐준다. 칙칙폭폭 기차는 달리고 소년은 카드놀이를 이해하지 못한다. 소설의 제목 ‘네가 길을 잃어버리지 않게’는 여인이 소년의 주머니 속에 주소와 함께 적어준 쪽지 속 글귀다.

2014년도 노벨문학상 수상자인 파트릭 모디아노의 최신작인 ‘네가 길을 잃어버리지 않게’는 탐정소설의 형식을 빌린 자전적 소설이다. 미스터리와 느와르적 요소들을 곳곳에 배치해 독자의 두뇌를 바쁘게 가동시키고는 있지만, 기억과 망각이라는 주제와 이 주제를 부각시키기 위한 아름답고 몽환적인 스타일은 그대로다. 작가 이름을 가리고 읽어도 그가 잃어버린 시간을 찾아나선 ‘우리 시대의 마르셀 프루스트’임을 금세 알아차릴 수 있다.

무더운 인디안 섬머의 어느 날 60대의 고독한 소설가 장 다라간은 리옹역에서 그의 수첩을 습득했다는 낯선 남자의 위협적 전화를 받는다. 만나지 않는 것이 이롭다는 본능적 판단을 거스르며 남자를 만나러 간 다라간. 남자는 그의 수첩에 30년 전 연락처와 함께 기록된 인물 기 토르스텔에 대해 알려달라고 집요하고도 위협적으로 부탁해온다. 아무것도 떠오르지 않는 다라간의 잠든 기억에 낯선 남자와 그의 연인은 자꾸만 돌멩이를 던지고, 다라간은 결국 기억의 귀환과 맞닥뜨린다. “현재와 과거가 서로 뒤섞이며 자연스레 혼재하는 것은 둘을 구분짓는 것이 셀로판지 한 장뿐이기 때문이다. 벌레에 쏘이기만 해도 셀로판지는 찢어진다.”

미스터리 형식의 역할은 셀로판지를 찢는 데까지. 이후는 다라간 스스로 “자발적 기억상실을 통해 완벽하게 과거로부터 자신을 보호”하고자 했던 그 기억에 대응하는 후일담이다. “우리는 불편하거나 너무 고통스러운 인생 소사들을 결국에는 잊는다.” 오로지 그 여인 아니 아스트랑을 찾기 위해 첫 소설을 쓰고, 서사의 진행과는 무관하게 그녀와 함께 도주용 여권사진을 찍던 실제 장면을 삽입했던 그였건만, 이 기억 또한 스스로 삭제했었음이 드러난다.

어떤 사람들은 전쟁의 참혹한 와중에서도 풀 한 포기를 애써 바라보고 돌본다. “재난이 닥치거나 마음이 비탄에 잠겼을 때에는, 행여 균형을 잃고 배 밖으로 떨어지지 않도록 단단히 고정된 한 지점을 찾아서 의지하는 것 말고는 살길이 없”기 때문이다. 부모의 방치로 낯선 이들에게 내돌려진 어린 다라간에게 아스트랑은 그 한 지점의 풀 한 포기였다. 거리의 여자로 정처 없이 살아가던 아스트랑에게도 다라간은 그런 존재였을 것이다. 기차에서 그들은 서로를 잃어버릴까봐 얼마나 절박했던가. 결국은 잃어버렸으나, 잃어버렸다는 슬픔 또한 잃어버린다. 하지만 기억은 먼 훗날 되돌아온다. 여섯 살에 혼자 버려졌던 기억은 열 곱절의 삶을 산 이후에도 아프게 존재를 습격한다. 인생은 그렇게 쓸쓸하다.

박선영기자 aurevoir@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0