잉에보르크 바흐만 시선집 '이력서'

편집자주

어쩐지 펼쳐 보기 두려운 고전을 다시 조근조근 얘기해 봅니다. 다수의 철학서를 펴내기도 한 진은영 시인이 <한국일보>에 4주마다 금요일에 글을 씁니다.

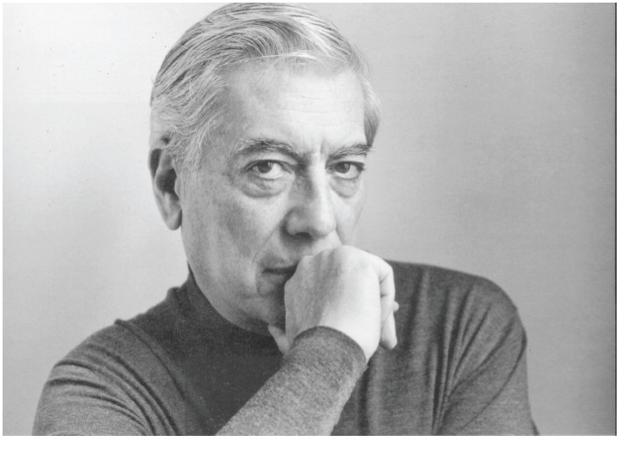

잉에보르크 바흐만이 자신의 시를 낭독하고 있다. 유튜브 캡처

정신과 의사이자 작가인 살베르는 이렇게 물었다. "결연히 히틀러 편에 선 사람을 아버지로 둔 그녀는 부모가 죽은 강제 수용소에서 살아 나온 유대인 시인을 사랑했다. 이런 딜레마를 마음에 품고 어떻게 살아갈까?"(리디 살베르, '일곱 명의 여자') 오스트리아 시인 잉에보르크 바흐만(1926-1973)의 삶에 던져진 질문이다.

빈의 한 초현실주의 화가 집에서 바흐만은 죽음의 수용소에서 빠져나온 루마니아 시인 파울 첼란을 만나 사랑에 빠졌다. 둘은 많이 달랐지만 한 가지 공통점이 있었다. 독일어로 글을 쓰고 문학을 목숨처럼 사랑한다는 것. 이 점이 그들을 서로 사랑하게 만들었지만 동시에 그들에게 고통을 주었다. 독일어는 첼란에게는 가족을 학살한 자들의 언어였고 바흐만에게는 자신이 살인자의 가족이라는 것을 매순간 각인시켜주는 언어였다. 첼란은 바흐만에게 헌정한 시에 이렇게 썼다. "낯선 여자에게 말해야 할 거요 / 있잖아, 나 그 여자들 곁에서 잤어"('이집트에서') '낯선 여자'란 그가 사랑하는 아리안 여자 바흐만이고 '그 여자들'은 수용소에서 죽은 유대 소녀들이다. 그는 동족들의 시신 곁에 누워 있다가 살아나왔다. 죄책감으로 가득한 사랑. 그래서 그들은 짧게 만나고 자주 헤어질 수밖에 없었다.

오스트리아 클라겐푸르트의 로베르트 무질 문학관에 소장된 잉에보르크 바흐만 그라피티. 위키미디어 커먼스 캡처

바흐만은 수줍음이 심하고 "어딘지 취약해서 사람을 끌어당기는 데"가 있는 인물이었다. 그러나 사랑과 우정에서는 남다르게 열정적이고 대범했다. 첼란이 프랑스의 판화가 지젤 레스트랑주와 결혼한 뒤에도 그녀는 그의 가장 좋은 친구로 남았다. 또 그의 아내와 모종의 연대감을 느끼며 우정 어린 서신을 교환했다. 트라우마로 심한 정신적 불안을 겪는 첼란을 돕는 일은 혼자 힘으로 감당하기 어려웠다. 두 여성은 모두 고통받는 이에 대한 순수한 애정을 가지고 있었다. "확실한 것은, 오직 사랑만이, / 그리고 한 인간만이 다른 인간을 끌어올린다는 것."('로마의 밤풍경')

소설가 베른하르트는 바흐만을 "가장 위대하고 유일하며 향후 100년간 우리가 부끄러워하지 않을 작가로 남을 사람"('일곱 명의 여자'에서 재인용)으로 평했다. 피해자들은 원치 않아도 기억의 손아귀에 잡혀 폭력의 순간을 되풀이해서 산다. 하지만 가해자 집단에 속한 이들은 그렇지 않다. 제국의 여자인 바흐만은 다르게 살 수 있었다. 첼란의 시 속에 생생하게 담긴 대학살의 고통을 보지 못한 척했던 이들처럼 말이다. 그러나 그녀는 그가 전하는 진실을 세상에 알리기 위해 최선을 다했다. 그녀에게 첼란을 돕는 일은 살인자의 언어로 전락해버린 독일어에 피해자의 흔적을 새기고 독일어로 된 문학 전체를 정화하는 일과 같았다. 물론 이를 위해서는 학살의 역사를 망각하라고 부추기는 거대한 회피의 힘을 이겨낼 수 있는 용기가 필요했다. 바흐만의 다음 시에는 정직하고 단호한 응시의 용기가 아름답게 응축되어 있다.

우리가 장미의 벼락 속에서 어디로 몸을 돌리든

어둠은 가시들로 불 밝혀지고,

숲에서는 그토록 고요하던 잎새의

천둥이 이제 우리를 뒤따른다.

―'장미의 벼락 속에서'

세상이 한없이 어두워도 사랑은 벼락처럼 번쩍이며 어둠을 밝힌다. 장미꽃처럼 쉽게 시드는 잠깐의 빛 속에서도 우리는 환하게 밝혀진 과오의 가시들을 마주해야 한다. 그녀가 이렇게 독백하는 것만 같다. ‘나는 장미의 벼락 속에서 가시에 찔리며 고통받는 한 사람을 포옹할 것이다. 벼락의 뒤를 따르는 천둥같이, 끝나지 않을 사랑의 비명이 우리를 따라오겠지만.’

1970년 첼란이 추격 망상에 시달리다 센강에 투신 자살한 후 바흐만은 소설 '말리나'에 썼다. "내 삶은 끝났다. 그가 강물에 뛰어들었기 때문이다. 그는 내 삶이었다. 나는 그를 내 목숨보다 더 사랑했다." 그러나 그들의 문학은 결코 끝나지 않았다. 한 사람에게서 감당키 힘든 고통과 슬픔을 감지하고 그를 지키려 끝까지 안간힘을 쓰는 것. 설령 그 노력이 실패로 돌아갈지라도 애써보는 것. 바로 그것이 문학의 일이기 때문이다. 그 안간힘을 멈추는 순간 문학은 끝난다. 그래서 문학은 한없이 다정하고 가망 없는 일이며, 때로는 고통스러운 일이다. "달이 터진 쓸개를 담은 항아리를 들고서 찾아온다 / 그러나 그대의 몫을 마시어라. 쓰디쓴 밤이 내린다."('진실한 것은')

시인이자 소설가 겸 극작가인 잉에보르크 바흐만의 시선집 '이력서'는 절판된 상태로, 국내에는 현재 '말리나' 등 소설만 번역돼 있다.

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0