2009년 2월 10일. 인류 역사상 최초의 ‘우주 교통사고’가 발생했다. 미국의 민간 통신위성이 지구 궤도에 버려진 러시아의 군사위성과 시베리아 상공 790㎞에서 충돌한 것이다. 충돌의 결과로 두 위성에서 2,400여 개의 파편이 발생했고 이것들은 지금도 지구 궤도를 돈다. 파편들은 언젠가는 대기권으로 추락해 타버리겠지만 그렇게 되기까지 짧게는 수십 년에서 길게는 수백 년이 걸린다. 파편이 다른 우주발사체와 부딪혀 파편 무더기가 더 만들어질 수도 있다. 이렇게 인류가 쏘아 올린 인공물 가운데 수명이 다하거나 부서져서 우주를 떠도는 물체를 ‘우주 쓰레기’라고 부른다.

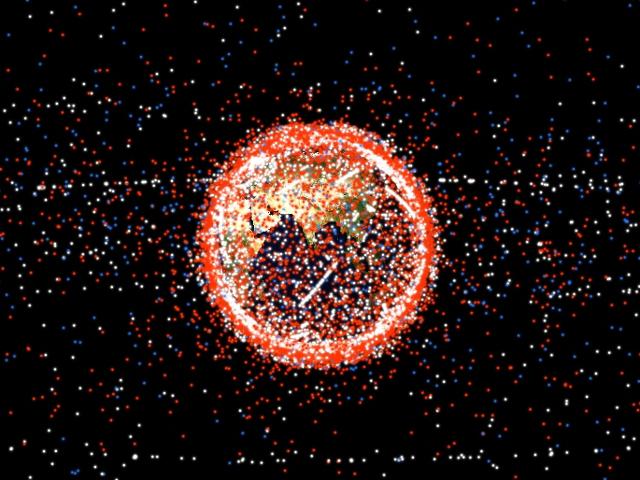

지구 주변의 인공우주물체들을 나타낸 3D 그래픽 이미지. 흰 점은 인공위성, 붉은 점과 파란 점은 모두 우주 쓰레기다. 한국천문연구원, 갈매나무 제공

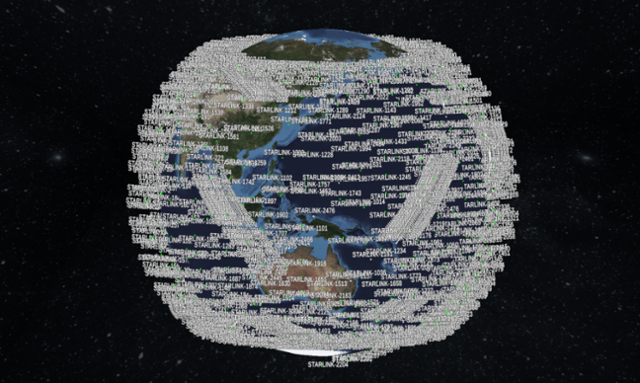

우주 쓰레기는 꾸준히 늘어나고 있다. 국가뿐만 아니라 기업까지 위성과 로켓을 발사하는 시대가 됐기 때문이다. 지난해 12월 23일 기준으로 지구를 둘러싼 인공물 2만2,055개 가운데 작동하는 인공위성은 16%(3,576개)에 불과하다. 나머지는 모두 우주 쓰레기다. 한국이 2013년 발사한 나로호 로켓의 잔해 역시 지구를 맴돈다. 수명이 다한 인공위성에 연료가 남아 있다면 이를 지구에서 먼 ‘무덤궤도’로 옮기거나 바다에 추락시켜 폐기하기도 하지만 상당수는 우주 쓰레기로 남겨진다.

문제는 신종 폐기물이 인간의 삶을 위협한다는 점이다. 어떤 사람들은 우주 쓰레기가 추락해 인명을 해칠지 모른다고 우려한다. 중국의 우주정거장 톈궁 1호가 2016년 임무를 마치고 남태평양에 추락한 사건은 세계인이 그런 우려를 체감한 사건이다. 미국과 유럽을 비롯해 세계 각국이 추락지점을 예측했고 한국 정부도 우주위험 위기경보를 발령했다. 최은정 한국천문연구원 우주위험연구실장에 따르면 우주 파편에 사람이 맞을 확률은 1조분의 1 정도지만 그만큼의 가능성에도 사회는 흔들릴 수 있다. 지구를 감싼 모든 우주물체를 감시하고 추적할 능력을 갖춘 국가는 미국뿐이다.

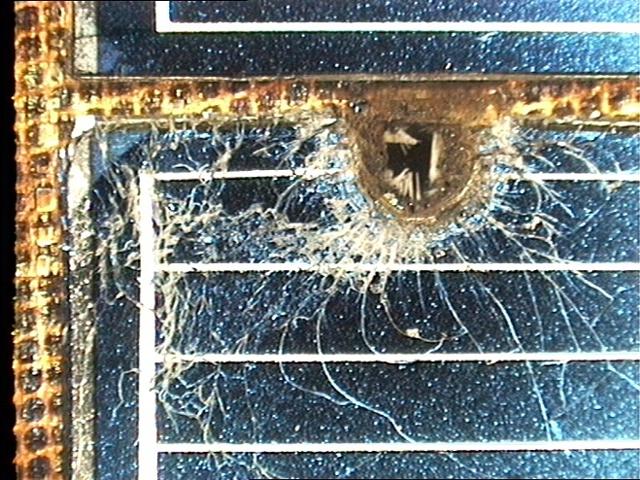

2002년 3월 유럽우주기구에서 회수한 허블우주망원경의 태양전지판에 우주 쓰레기가 만든 지름 2.5mm 크기의 구멍이 뚫려 있다. 갈매나무 제공

'우주 쓰레기가 온다'. 최은정 지음ㆍ갈매나무 발행ㆍ276쪽ㆍ1만7,000원

우주산업의 위축은 실제적 위협이다. 임무를 마치고 버려지는 인공위성과 로켓이 늘어날수록 지구 궤도에서 위성을 운용하기가 어려워진다. 기업이 운용하는 상업위성뿐만 아니라 국가가 막대한 자원을 들여 개발한 연구위성, 군사위성이 우주 쓰레기와 충돌해 무용지물이 될 수도 있다. 우주인이 거주하는 국제우주정거장이 큰 파편을 피하느라 회피기동을 펼치기도 한다. 먼 미래에는 우주 쓰레기의 추락을 알리는 대피경보가 수시로 발령될 거라는 극단적 전망도 나온다. 실제로 지구 궤도에 올려진 허블우주망원경에는 7년간 500여 개의 충돌자국이 생겼다.

그러나 우주 쓰레기를 치우자는 논의는 좀처럼 속도를 내지 못한다. 청소용 위성으로 쓰레기를 모으고 대기권에 떨어트려 태우는 방안이 연구되지만 아직 걸음마 단계다. 기술적으로 어렵고 막대한 자본이 필요한 일이어서 국가의 역할이 필요한데 총대를 메겠다는 나라가 없다. 우주 개발에 먼저 뛰어들었던 선진국들은 눈치게임을 벌인다. 한국처럼 우주산업에 늦게 뛰어든 국가들만 억울할 뿐이다. 주인 없는 방을 치우기가 이렇게 어렵다.

2008년 9월 29일 ATV-1 무인 우주선이 대기권 상층부에 진입한 후 고도 78km에서 부서지며 추락하는 모습이다. 파편들은 태평양으로 떨어졌다. 갈매나무 제공

우주 쓰레기의 파괴력을 보여주는 실험. 지름 1.2cm 크기의 알루미늄 구가 초속 6.8km로 18cm 두께의 알루미늄판과 충돌한 모습이다. 갈매나무 제공

올해 5월 기준 지구 상공에 떠 있는 1670여 개의 스타링크 인공위성을 표시한 사진. 갈매나무 제공

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0