정치적 스펙트럼 넓어 내홍 가능성

경제 집중 좌우 합심 가능하다지만

'유대인 정착촌' 대립 봉합 어려울 듯

반네타냐후 블록이 집권에 성공하면 이스라엘 총리직을 수행하게 될 나프탈리 베네트 야미나 대표가 지난달 30일 예루살렘에서 기자회견을 하고 있다. 예루살렘=AP 연합뉴스

‘오월동주(吳越同舟)’.

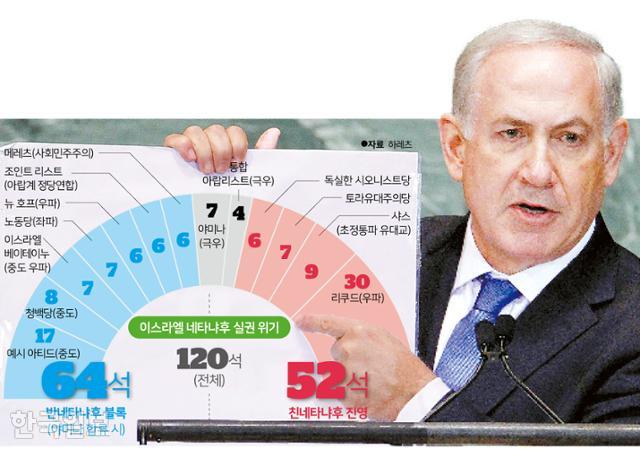

서로 적대시하는 세력이 어쩔 수 없이 한 배에 탄 형국이다. 베냐민 네타냐후 총리를 끌어내리겠다는 일념으로 이념 성향과 상관없이 ‘거국 연정’ 기치 아래 뭉치기로 합의한 이스라엘 정당들 이야기다. 12년 만의 정권 교체가 예상되는 만큼 일단 좌우 갈등 요소를 봉합하고 당장 경제 문제 해결을 위해 실용적으로 합심하겠다는 각오지만, 끝내 자중지란을 피할 수 없을 거라는 우려가 출범 전부터 나온다.

아슬아슬한 마음은 안팎이 다르지 않다. 미 일간 뉴욕타임스(NYT)는 지난달 31일(현지시간) 집권에 성공해도 반(反)네타냐후 연정이 오래가지는 못할 거라고 내다봤다. 지금이야 네타냐후 총리의 퇴진을 관철시키겠다는 목표가 뚜렷해 부각되지 않고 있지만, 막상 정권을 장악하면 국정 운영의 방향을 둘러싼 시각 차가 드러나리라는 것이다. 중도 정당 ‘예시 아티드’가 주도한 이번 연정 참여 정당은 모두 8곳인데, 중도 좌파부터 극우까지 정치적 스펙트럼이 워낙 넓다. 게다가 한 정당이라도 탈퇴하면 과반 의석이 무너져 연정이 해체되기 때문에 더 취약한 구도다.

참여 정당들은 연정을 잘 꾸려갈 자신이 있다는 반응이다. 사회민주주의 정당 ‘메레츠’는 “그동안 등한시됐던 사회기반시설(인프라) 문제 등 실용적인 부분에 집중한다면 우파와도 함께 일할 수 있다고 믿는다”고 NYT에 말했다. 미 일간 월스트리트저널은 “반네타냐후 연정이 출범한다면 경기 부양과 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 문제에 우선 집중할 것”이라고 전망했다.

그래픽=송정근 기자

그러나 결국 우려가 현실이 될 거라는 회의적 시각이 만만치 않다. 팔레스타인과의 핵심적 갈등 사안인 유대인 정착촌 문제가 발목을 잡을 가능성이 크다는 것이다. 유대인 정착촌은 고질적 현안이지만 아직 진행형이다. 이스라엘은 1967년 제3차 중동전쟁으로 요르단강 서안지구와 동예루살렘 등을 점령한 뒤 국제법상 불법인 유대인 정착촌을 건설하고 있다. 그 과정에서 기존 팔레스타인 주민을 강제로 내쫓아 갈등이 불거졌다. 주민들은 나갈 수 없다며 여전히 이스라엘 정부와 소송전을 벌이고 있다.

이번 달이 고비다. 지난달 이스라엘과 팔레스타인 무장정파 하마스 간 충돌의 원인이 된 동예루살렘 인근 셰이크 자라 정착촌의 운명이 어떻게 될지 대법원 판결이 나온다. 유혈 사태를 부른 하마스 로켓 공격의 빌미가 됐던 게 셰이크 자라의 팔레스타인 주민을 내쫓겠다는 이스라엘 정부의 결정과 시위에 나선 주민들 대상 강경 진압이었다. 파크리 아부 디아브 실로암 토지부동산위원회 대표는 알자지라방송에 “법원은 결국 유대인 편을 들 것”이라며 “추방이 강행될 것 같다”고 말했다.

세이크 자라 문제는 연정 내홍의 도화선이 될 수 있다. 정착촌에 대한 입장이 정반대인 정당들이 연정 안에 모여 있기 때문이다. 총리직 수행이 예상되는 나프탈리 베네트 극우 야미나당 대표는 유대인 정착촌 건설 운동의 지도자였고, 팔레스타인의 존재 자체를 인정하지 않는다. 반면 메레츠의 경우 이스라엘ㆍ팔레스타인이 별도 주권 국가로 존재한다는 ‘2국가 해법’을 지지한다. 이스라엘이 정착촌 건설을 중단해야 한다는 게 이들 주장이다.

도브 왁스만 미 로스앤젤레스 캘리포니아대(UCLA) 이스라엘연구소장은 알자지라방송에 “네타냐후 축출이라는 한 가지 목표로만 모인 탓에 통제하기 어려운 연정이 될 것”이라며 “내부 의견이 일치하지 않아 할 수 있는 게 거의 없을지 모른다”고 했다. 태생적 한계를 지적한 것이다.

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0