여든 셋의 나이에 그림을 그리기 시작한 김두엽(94) 할머니가 자신의 작업실에서 포즈를 취하고 있다. 김 할머니는 "그림을 그리고 나서 인생에 봄이 찾아왔다"고 활짝 웃었다. 북로그컴퍼니 제공

올해 94세. 김두엽 할머니의 하루 일과는 쉴 틈이 없다. “새벽에 일어나서 아침밥 먹고, ‘인간극장’과 ‘아침마당’을 챙겨보고 잠시 누워 쉬다 보면 문득 ‘오늘은 뭘 그려볼까’ 생각이 떠올라요. 그렇게 책상에 앉아 한창 그림을 그리다가 점심때가 되면 밥을 먹죠. 잠깐 쉬려고 누워 있으면 또 지겨워져서 어느샌가 붓을 손에 잡고 있어요. 그렇게 두어 시간 그림을 더 그리다가 저녁을 먹고 잠들어요. 그림을 안 그리면 심심하니까, 그래서 계속 그리는 거예요.”

할머니의 인생에 그림이 찾아온 건 11년 전. 그의 나이 83세 때였다. 달력 뒷장에 연필로 쓱싹 쓱싹 그린 사과를 보고 막내 아들(이현영 화가)이 너무 잘 그렸다고 칭찬해준 게 계기가 됐다. 평생 학교 문턱에도 가본 적 없고 그림을 배워본 적도 없는데 스스로도 신이 났다. 그렇게 ‘화가’ 김두엽의 새로운 인생이 시작됐다. 지금까지 그린 작품수만 300여 점. 막내아들과 함께 전시회도 10여 차례 열었다. 최근엔 할머니의 그림과 인생 이야기를 엮은 첫 에세이(그림 그리는 할머니 김두엽입니다)도 나왔다.

김두엽 할머니 작품 '좋은 날'(2021). 북로그컴퍼니 제공

“다른 사람이 내 그림을 보고 좋다고 할 때 저도 기분이 아주 좋죠. 처음엔 잘 그리지 못했는데 지금은 내가 봐도 많이 나아진 것 같아요. 전 그냥 눈에 보이는 것, 마음에 있던 것을 그리는 것뿐이에요. 뭘 그릴지, 어떤 색을 칠할지, 내 손이 움직이는 걸 따르지요.”

김두엽의 그림은 화사하고 따뜻하다. 과감한 색감, 자유로우면서도 또렷한 스케치와 구도가 눈길을 사로잡는다. 구김살 하나 없는 동화 같은 그림이지만 할머니의 인생은 결코 동화 같지 않았다. 1928년 일본 오사카에서 태어난 할머니는 해방 다음 해에 가족과 귀국한 뒤, 우리말을 읽을 줄도 쓸 줄도 모르는 상태에서 결혼을 했다. 시집살이보다 더 힘든 건 애정을 주지 않는 무뚝뚝한 남편과 평생을 따라다닌 가난이었다. 할머니 그림이 유독 밝은 건, 모진 설움을 딛고 선 강인한 희망 덕분이리라.

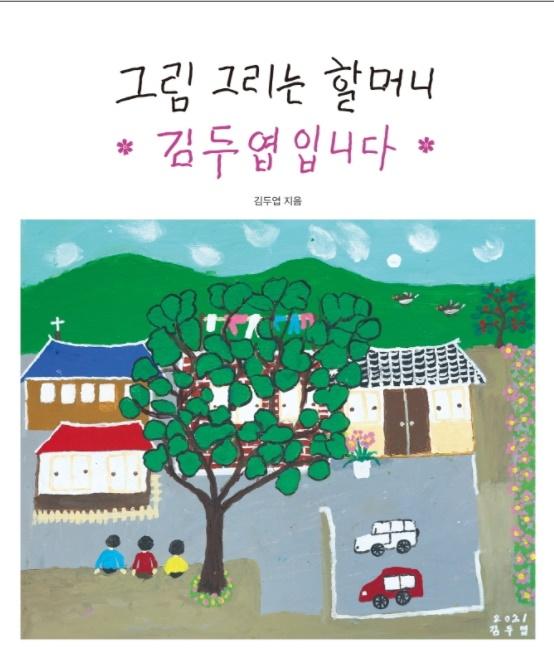

김두엽 할머니의 첫 에세이집 '그림 그리는 할머니 김두엽입니다' 표지. 제목은 김 할머니가 직접 쓴 글씨체다. 북로그컴퍼니 제공

먹고사느라 바빴던 할머니는 글도 70세 넘어 처음 배웠다. 그 전까지는 살던 대로 살면 편하다 싶어서 모른 체했다. 그러다 교회를 다니기 시작했는데 성경 글귀도 모르겠고 찬송가도 얼버무리게 되니 답답한 마음에 공부를 시작했다. 이젠 은행 통장도 직접 만들고 무엇보다 그림에 사인을 새길 수 있어 너무 행복하다. 책 제목 역시 할머니가 직접 쓴 글씨체를 살렸다. “늦게 배운 만큼 부지런히 써먹어야죠.”(웃음)

김두엽 할머니 작품 '코스모스'(2019). 북로그컴퍼니 제공

할머니의 그림에서 위로와 응원을 받는다는 사람들이 많다. 할머니는 행복은 별거 아니라고 했다. “지금 힘들고 불행하다고 주저앉지 말고, 무언가를 시작하기에 너무 늦었다고 생각하지 말았으면 좋겠어요. 나는 여든 셋에 그림을 시작했으니 마흔에 시작해도 얼마나 빠른 건데요. 힘들고 아팠던 내 과거들이 아름다운 그림으로 탄생했듯 여러분의 오늘도 언젠가는 소중한 자산이 될 거예요.”

김두엽 할머니는 오늘도 고운 색깔의 추억들을 도화지 위에 옮겨 담는다. “그림 그리는 게 너무 행복해요. 내일도, 내년에도 계속 그리고 싶어요. 그게 내 마지막 꿈입니다.”

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0