99조~100조 오가는 쿠팡 기업가치 두고

"지나치게 부풀려" 고평가 논란도 지속

'물류센터+배송인력' 비용 효율화가 관건

11일 미국 뉴욕증권거래소(NYSE)에 상장된 쿠팡 주식이 공모가인 35달러에서 40.71% 급등한 49.25달러에 거래를 마감, 이날 종가가 12일 서울 종로구 연합인포맥스 스크린에 표시돼 있다. 상장 이튿날 쿠팡 주가는 이보다 1.6% 감소한 48.47달러로 거래를 마쳤다. 연합뉴스

최근 국내외 전자상거래(e커머스) 업계의 '뜨거운 감자'는 단연 쿠팡이다. 미국 뉴욕증권거래소(NYSE)에 성공적인 데뷔 무대를 장식한 쿠팡의 기업 가치는 현재 100조 원 안팎이다. 하지만 쿠팡의 기업가치에 대한 우려도 존재한다. 흑자를 내는 아마존이나 알리바바와 달리 적자기업인 쿠팡이 과도하게 평가된 건 아니냐는 시각에서다. 고평가 논란을 잠재우기 위해선 로켓배송(주문 익일 도착)으로 대표된 사업모델의 장기 성장성 입증이 쿠팡에 풀어야 할 숙제로 주어진 셈이다.

12일 쿠팡은 상장 첫날인 전일 종가(49.25달러) 대비 1.6% 떨어진 48.47달러로 거래를 마쳤다. 이날 종가 기준 시가총액은 872억4,600만 달러(약 99조2,000억 원)다. 전날 시총은 886억5,000만 달러(100조4,000억 원)를 기록한 바 있다. 국내 상장사와 비교하면 현재 쿠팡의 기업가치는 2위 SK하이닉스(약 102조 원)에 견줄 정도다.

업계에선 쿠팡의 독특한 로켓배송 모델의 생명력이 거품 여부를 가려낼 것으로 본다.

긍정적인 시각에선 해외진출도 가능하단 장밋빛 전망이 제기됐지만 부정적인 측면에선 '로켓배송=적자' 공식을 깨기는 어려울 것이란 관측도 나온다.

쿠팡 상장 전날인 10일 미국 뉴욕증권거래소(NYSE) 건물 외벽에 쿠팡 로고와 함께 태극기가 게양됐다. 쿠팡 제공

'전국 로켓배송'은 한국만 가능한가

쿠팡 등장 전 e커머스 업계의 배송 기간은 빨라야 2, 3일이었다. 자전거 바큇살(Spoke·스포크)이 중심축(Hub·허브)으로 모이는 것처럼 물건들이 중앙 대형 물류센터에 모였다가 각 지역으로 퍼진 뒤 집 앞까지 이동하는 기존의 '허브 앤 스포크' 방식에 의존했기 때문이다.

쿠팡은 수조 원을 쏟아 모든 가구 근처에 물류센터를 짓고 있다. 쿠팡에 따르면 현재 전국 가구의 70%가 센터 반경 10㎞ 내에 포함된다. 쿠팡은 상품을 직매입해 센터에 쌓아뒀다가 주문이 들어오면 바로 출발한다.

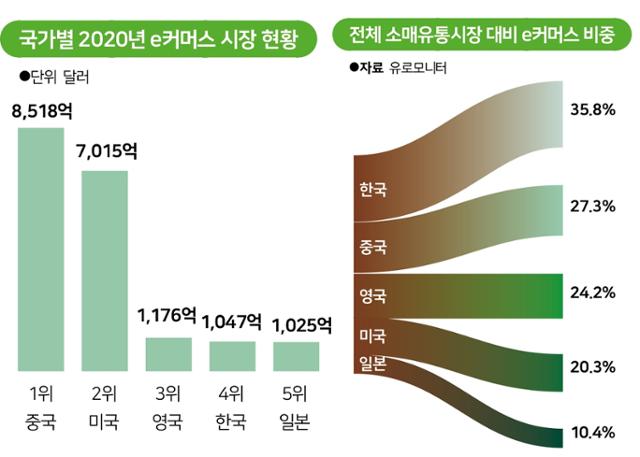

지난해 주요 국가 e커머스 시장 규모와 나라별 e커머스 비중. 송정근 기자

땅덩어리가 넓은 나라에선 상상조차 어려운 이 시스템은 인구 밀집도가 높은 한국에서 성공적으로 안착했고 물류 패러다임까지 바꿔 놓았다. 지난해 국가별 e커머스 시장 규모 조사에서 한국은 중국, 미국, 영국에 이은 4위(1,047억 달러)였지만 각 나라 소매유통 중 e커머스가 차지하는 비중은 35.8%로 가장 높다. 빠른 배송과 상품 다각화 등에서 훨씬 앞섰다는 평가다. e커머스 업체 관계자는 "외국은 우리처럼 신선식품보다는 통, 캔 등 오래 보관 가능한 상품을 선호해 직매입 기반 배송 난이도가 낮다"며 "밀집도가 높은 동남아를 시작으로 쿠팡의 기술이라면 시행착오를 줄여 해외로 뻗어 나갈 수 있다고 보는 것"이라고 설명했다.

"적자 악순환·과로사 이슈 숙제"

8일 서울 송파구 쿠팡 본사 앞에서 과로사 추정 사고에 관한 진상규명 등을 촉구하는 기자회견을 연 택배노동자 과로사 대책위원회 회원들의 뒷모습. 뉴시스

하지만 일각에선 이런 물류 방식이 배송기사(일명 쿠팡친구) '과로사 의혹'과 무관치 않다고 본다. 물류센터가 대부분 창고 역할에 그쳐 단순히 센터 개수만 늘리는 전략으론 더 많은 쿠친의 노동력이 필요하고 비용 효율화도 어렵다는 점에서 적자구조의 악순환은 이어질 수밖에 없다는 지적이다. 택배노동자 과로사 대책위원회에 따르면 쿠팡에서는 지난해 4건, 올해 2건 배송기사 사망사건이 발생했다.

게다가 국내 e커머스는 10여 개 업체들이 치열한 경쟁을 벌이는 중이다. 인공지능(AI) 기술을 앞세운 네이버와 카카오는 물류 첨단화를 추진하면서 e커머스를 공격적으로 강화하고 있다. 이마트, 롯데 등은 전국 대형마트로 신선식품 콜드체인(저온유통체계)을 이미 확보해 뒀다. 경쟁사와 지분교환 등을 통해 물류 자동화, 창고 운영, 배송 등 역량을 나누면서 비용 절감 작업에 나섰다.

유통업계 관계자는 "물건만 쌓아두는 게 아니라 사람을 덜 쓰는 자동화 시설로 얼마나 빨리 비용을 줄이느냐의 싸움이 펼쳐질 것"이라며 "경쟁은 더 치열해질 텐데 쿠팡이 사업모델의 영속성을 보여줄 수 있을지는 의문이다"고 전했다.

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0