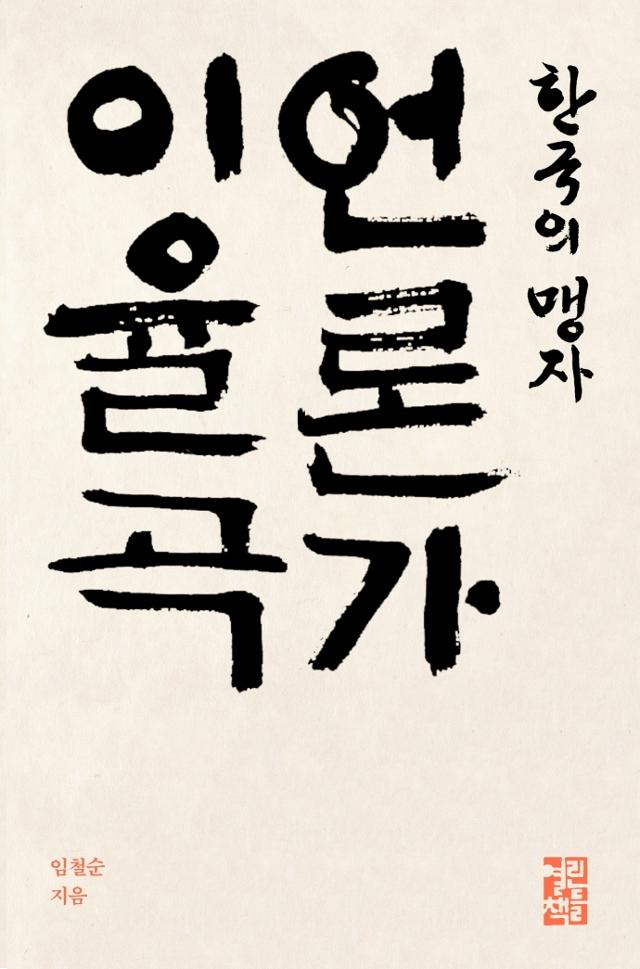

인물화가 김은호가 그린 율곡이이의 초상화. 열린책들 제공

율곡 이이라는 이름은 친숙하지만, 정작 그의 삶과 글에 대해 잘 알지 못한다. 이 책은 율곡에 대해 실제로는 얼마나 알고 있는지 되묻게 한다. 저자는 율곡이 ‘과거에서 아홉 번이나 장원을 한 천재’, ‘임진왜란을 내다보고 10만 양병설을 주창한 사람’ 정도로만 기억되지 않길 바란다.

책은 공론을 주도하고 글과 말로써 시대의 나아갈 방향을 제시한 율곡의 모습에 주목했다. 특히 율곡이 왕에게 한 직언을 자세히 소개하고 있다. 예컨대 율곡은 선조가 대답을 잘 하지 않자 “아래에서 건의해 올리기만을 기다리고 주상의 생각에서 나온 것이 없다”고 지적하며 좋은 정치를 하려는 뜻이 있느냐고 직접적으로 묻는다. 절대 권력자인 왕에게도 거침이 없다. 지금 들어도 모골이 송연해질 만큼 신랄하다. “명을 내리실 때 말씀 속에 감정이 들어 있다. 좋아하고 싫어하는 게 일정치 않다”고 말하거나, 왕의 목소리가 변하자 여색을 너무 밝혀 그런 것이 아니냐고 꼬집기도 한다.

저자는 율곡을 ‘한국의 맹자’라 했다. 왕을 바른 길로 이끌어 왕도 정치를 실현시키고자 했던 게 맹자와 닮아 있다고 봤다. 또 ‘조선의 주필’이라고도 했다. 시의에 맞는 상소를 올리고, 경연일기(임금에게 강의하고 토론한 내용을 기록한 일지)와 같은 역사의 기록을 남기는 등 언론의 역할에 충실했기 때문이다. 조선이란 신문사의 ‘주필’이었다는 것. 실제 율곡은 관직 생활의 대부분을 언론 기관인 삼사(三司)에서 보냈다.

임철순 지음ㆍ열린책들 발행ㆍ280쪽ㆍ2만원

그렇다면 왜 지금 율곡 이이에 관심을 가져야 하는 것일까. 저자는 우리 시대 상황에서 율곡의 언어와 개혁 방략이 절실히 필요하기 때문이라고 말한다. 저자는 “선한 것을 선하다고 하고 악한 것을 악하다고 해 ‘바르고 옳은 것’이 ‘틀린 것과 간사한 것’을 이기는 세상을 고대한다”고 설명했다. 정론과 직언이 옅어진 우리 사회를 돌아보게 한다.

율곡과 얽힌 여러 이야기도 흥미롭다. 율곡이 성균관에 입학하자 입산 경력이 있던 율곡이 실제로 삭발을 한 중이었는지가 선비들 사이에서 크게 회자됐다는 것과 율곡이 황해도 관찰사 시절 알게 된 기생 유지에게 써준 글을 분석한 대목 등이 그렇다.

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0