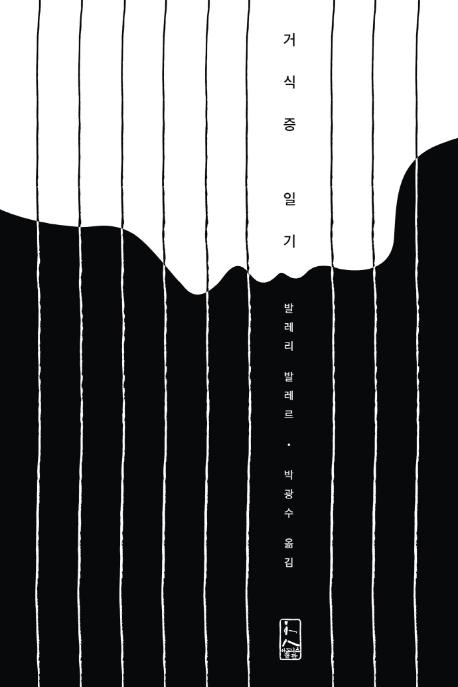

'거식증 일기' 저자 발레리 발레르. (c) Guy Lenoir . 아도니스 출판 제공

이건 단순한 투병 기록이 아니다. 마음대로 자신을 규정하는 세상을 향해 쏟아낸 발악이자 절규다. 열일곱 살 등단해 프랑스 문단을 단숨에 휘어잡았지만 스물한 살 나이로 요절한 천재 작가 발레리 발레르의 ‘거식증 일기’ 얘기다.

1961년 파리에서 태어난 발레리는 차갑게 마음이 갈라선 부모에겐 원치 않는 아이였다. 방치와 무관심 속에서 외롭게 성장한 발레리는 부모처럼 ‘못난’ 어른이 되지 않기 위해 먹는 것을 거부하는 지경에 이른다. 하지만 발레리의 부모와 사회는 근본적 원인을 찾는 대신 아이를 강제로 정신병동에 입원시킨다. 치료법은 단 하나, 밥을 먹여 체중을 늘리는 것. 감금과 협박으로 점철된 4개월 간의 병원 생활은 무지와 억압, 부조리의 현장이었다.

거식증 일기ㆍ발레리 발레르 지음ㆍ박광수 옮김ㆍ아도니스출판 발행ㆍ336쪽ㆍ1만5,000원

발레리는 “살기 위해” 먹는 것 대신 쓰는 일을 택했다. 1978년 책이 나오자 프랑스 르몽드지는 “어른들의 세상에 던지는 한 아이의 냉엄한 증언”이라며 극찬했다. 거식증에 대해 무지했던 프랑스 의료계는 반성했고, 청소년에게 맞는 심리치료 필요성이 대두됐다. 출간 된지 30년이 지났지만 프랑스 청소년들은 여전히 이 책을 읽고 열광하고 있다. 생전에 두 권의 소설을 더 남긴 발레리에게 프랑스 문단은 ‘여자 랭보’란 호칭을 붙여줬다. 작가의 책은 국내엔 처음 번역 소개됐다.

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0