이낙연 전 국무총리가 2019년 12월 태풍 ‘미탁’ 피해지역인 강원 삼척 신남마을을 찾아 주민들과 막걸리잔을 기울이고 있다. 연합뉴스

“NY에게 보고를 하려면 120% 정도는 준비가 돼야 합니다. 100%의 완벽한 숙지와 20%를 초과하는 여유 있는 주변 지식과 상황에 대한 이해가 필요합니다. 그러다 보니 도지사 시절은 물론 국무총리 재직 당시에도 보고하는 간부들이 어려움을 호소하는 일이 많았습니다. 보고를 들어가면 NY가 이것저것 묻기 때문입니다. 전혀 생각해보지 못한 질문, 그러나 엉뚱하지 않은 질문, 좀 더 생각했더라면 나도 해봤을 질문, 하지만 답하기 결코 쉽지 않은 질문.” (양재원 전 비서관의 ‘이낙연은 넥타이를 전날 밤에 고른다’ 中)

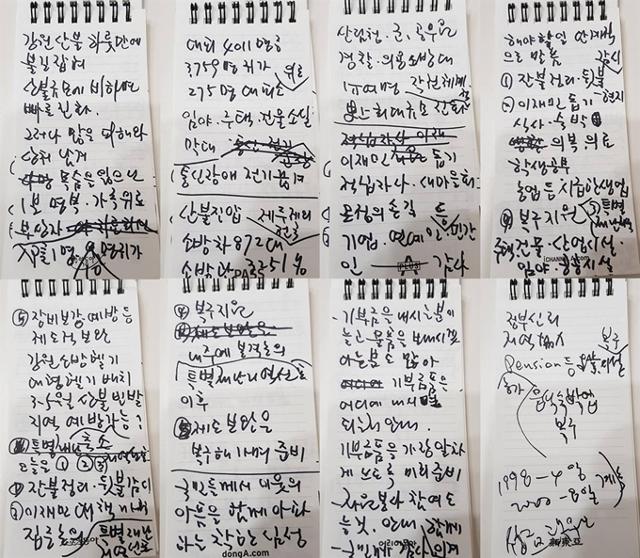

“(이낙연의) 메모는 사실이나 정보를 기록한다는 의도를 넘어서 일의 설계도와 같다. (2019년 4월 강원도 고성) 산불대책 메모처럼 이 총리는 자신의 정보, 지식, 경험, 아이디어 등을 수첩에 저장하면서 동시에 편집했고, 재정리해서 견고한 설계도를 그려냈다. (…) 동아일보 기자로 입사했을 때부터 바지 뒷주머니에 수첩을 넣은 지 어언 40년, 이낙연은 메모하고, 생각하고, 움직이며, 현실을 바꿔왔다.” (이제이 보좌관의 ‘어록으로 본 이낙연’ 中)

몸에 밴 겸손, 넥타이를 하루 전에 골라두는 남자, 정치미식가, 사이다 총리, 아재 개그 구사자, 막걸리 소통가, 수첩을 분신으로 여기는 메모광. 측근들은 이낙연 더불어민주당 신임 대표를 이렇게 부른다. 29일 더불어민주당 전당대회에서 당권을 거머쥔 이 신임 대표가 176석 거대 여당을 어떤 모습으로 이끌까. 올해 출간된 이 의원 보좌진들의 저서를 통해 이 신임 대표가 사는 법, 일하는 법을 돌아봤다.

신임 당 대표가 된 이낙연 더불어민주당 의원의 보좌진이 바라본 이 의원에 대한 저서. 왼쪽은 양재원 전 비서관이 쓴 '이낙연은 넥타이를 전날 밤에 고른다' (북콤마 발행), 오른쪽은 이제이 보좌관이 쓴 '어록으로 본 이낙연'(삼인 발행).

◇보좌진 면접에서 “헤어진 연인이 가장 생각나는 때는?” 질문

#. 중진 의원이 물었다. 보좌진 채용을 위한 면접이었다. “헤어진 연인이 가장 생각나는 때는 언제인가?”

이 대표를 보좌했던 양재원 전 비서관은 올해 1월 펴낸 ‘이낙연은 넥타이를 전날 밤에 고른다’(북콤마)를 이런 장면으로 연다. 당시 18대 국회의원이었던 이 대표와의 첫 만남이 뇌리에 콕 박힌 덕이다. 양 전 비서관은 당시 ‘출제 의도’를 “사람의 감정을 얼마나 이해하고 있는지 테스트해보고자 했던 것은 아닐까”라고 추측했다.

양 전 비서관에게 당시 면접이 인상적인 이유는 또 있다. 쟁쟁한 스펙을 갖춘 경쟁자 대신 야학 교사, 편의점 알바, 신문 배달원, 고시원 총무 같은 일을 했던 자신이 채용됐기 때문이다. 이런 덕담과 함께다. “자네는 경험이 참 많네. 그것은 매우 좋은 일이지만, 그에 기대어 한쪽으로 치우쳐서는 안 되네.”

저자가 ‘이색 면접’ 회고로 문을 연 이낙연의 모습은 한 마디로 ‘말과 행동을 공들여 고르는 사람’으로 정의된다. “타이를 비롯해 셔츠까지 하루 전에 미리” 고르고, “모든 발언자료를 매우 꼼꼼히 수정하고 또 수정하는” 모습 등이다. 그만큼 “꼼꼼하고 엄격해서 일하기 어렵다는 평가”도 있지만 “지시가 매우 구체적”이라거나 “때로는 (결과가) 일정 수준에 달할 때까지 가혹하리만큼 꼼꼼한 보완과 수정을 요구하지만, 절대 보좌진의 노력을 수포로 날리지는 않는” 업무 방식을 구사한다고 한다.

이낙연 민주당 의원과 양재원(왼쪽 사진 속 오른쪽) 보좌관이 2013년 10월 국정감사에 임하고 있는 모습. 이제이(오른쪽 사진) 보좌관이 본보와의 인터뷰에서 이 의원 어록에 대해 설명하고 있는 모습. 이 의원 SNS 캡처. 배우한 기자.

◇ “현장에 답이 있다”며 늘 메모

#. 야당 의원의 날 선 공격에는 ‘사이다 답변’을, 역대 최악의 산불로 이재민이 된 주민들에게는 차분한 위로를 전하는 ‘남도 사투리’를 구사하는 국무총리.

이제이 보좌관이 올해 4월 펴낸 ‘어록으로 본 이낙연’(삼인)을 여는 두 장면은 2017년 9월 문재인 정무의 첫 국회 대정부질문과 2019년 4월 강원 고성 산불이다.

당시 대정부질문은 유튜브 등을 통해 퍼져나가며 ‘이낙연 대권 지지율 1위’를 만든 결정적 장면이기도 하다. 당시 이 대표의 답변 태도를 놓고 이 보좌관은 “사전에 감정을 세팅해 놓은 사람처럼 상대가 아무리 언성을 높이고 감정적으로 건드려도 동요가 없었다”며 “구어체, 품격 언어를 쓰는 이낙연의 말은 국민의 귀를 열게 했고, 총리라는 존재를 부각시켰다. 낡고 저급한 정치 언어에 질려버린 국민은 환호했다”고 썼다.

전남 출신인데도 표준어만 구사하는 이 신임 대표가 유독 사투리 구사자로 변모하는 상황도 있다. 국민을 만나는 현장에서다. 당시 총리 신분으로 산불로 모든 것을 잃고 망연자실한 주민들을 찾아간 이 대표는 이런 대화를 나눴다.

“여러분들 이렇게 합시다요잉. 누가 메모 좀 해주세요. 어른들 가운데 고혈압 약을 잡수시거나 만성질환을 앓고 계신 분들, 약을 못 가져온 분들이 계실 수 있어요. 그런 분들은 빨리 의약품을 확보해서 드려야 해요. 조사해서 차질 없이 드리도록 할게요. 그 다음에 임시거처를 곧 마련하겠습니다.”

“우리는 어디 안 갑니다. 살던 데에서 살게 해주세요.”

“물론, 물론이죠. 그리고 임시거처 컨테이너도 기왕이면 사시던 곳 가까운 쪽으로 해드릴게요. 저도 시골 출신입니다만, 시골 사는 사람들은 멀리 가면 안되잖아요? (…) 혹시 여러분 가운데 농사짓는 분들이 계시면 볍씨도 다 타버려가지고, 볍씨를 무상으로 공급해 드릴게요. 농협하고 이야기가 됐습니다. 그 다음에 농기구 필요한 것을 지원해 드릴게요. 어른들께서 하셔야 될 일은 너무 마음 상하지 말고, 아프지 말고, 그렇게 하세요.”

이 보좌관은 ‘어떻게 이런 대화가 가능했을까’란 의문에 “이 대표는 현장에 답이 있다는 지론으로 주말ㆍ휴일을 반납한 채 성심성의를 다해 민생을 살폈다”는 답을 내놨다. 이를 만든 힘의 상당 부분은 이 대표의 ‘메모하는 습관’에서 나왔다고 한다. 현장이나 업무 장악력이 디테일에서 나오며 이 디테일이 담긴 곳은 수첩이라는 얘기다. 고성 산불 당시 정운현 당시 국무총리실 비서실장의 페이스북을 통해 이런 메모가 공개되기도 했다.

이낙연 전 국무총리 수첩에 빼곡히 적힌 산불 대책 관련 메모. 정운현 전 국무총리 비서실장 페이스북

이 보좌관은 “3년 가까이 이낙연을 경험하면서, 또 그가 살아온 삶을 추적하면서 더 확실하게 알게 된 것은 그가 ‘변화’를 이뤄내는 힘이 있다는 사실”이라며 “그는 끊임없이 공무원 사회와 정책과 현장의 변화를 만들어갔으며 주어진 일을 마땅히 하는 것을 넘어서 해야 할 일을 만들어 나갔다”고 했다. 그러면서 이런 말로 문단을 맺었다. “그건 무척 힘이 셌다.”

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0