<39> 병천순대 원조, '청화집'

장수 비결은 '한결같은 맛'

허기진 배 채우던 서민음식 '국민음식'으로 등극

4대 70년 전통의 천안 병천순대 원조 청화집. 이준호 기자

어머니의 손을 잡고 따라간 왁자지껄한 장터에서 만나던 순대국밥. 구수한 냄새와 김이 모락모락 피어 오르는 순대국밥 뚝배기는 많은 사람에게 잊지 못할 추억으로 자리잡고 있다. 싸고 흔한 순대지만 추운 겨울날 뜨끈한 순대국밥 한 그릇에 막걸리 한잔이면 고달픈 세상사 잊게 만드는, 묘한 매력을 가진 음식이었다.

한 세기 전 독립 만세 운동이 일었던 충남 천안시 병천면 아우내 장터주변에는 30여곳의 순대집이 옹기종기 모여 옛 시골 장터를 추억케 한다. 국내 최대 규모의 순대타운이기도 하다.

이곳에는 독특한 담백함으로 명품 반열에 오른 순대들이 많다. ‘이북엔 아바이 순대, 이남엔 병천 순대’ 라는 평가 있을 정도다. 그 가운데서도 가장 유명한 곳은 4대째 70년 가까이 순대를 내고 있는 원조 ‘청화집’이다. 이 집의 역사는 1950년대 초반으로 거슬러 올라간다.

청화집은 현재 식당을 운영하는 이연숙(44) 대표의 증조모인 김일분(작고)씨가 아우내 장터에서 순대를 만들어 팔면서 시작됐다. 이후 이연숙씨의 조모 송무자(93)씨를 거쳐 3대째인 어머니 이경란(68)씨가 운영했다. 5년 전 이 대표가 물려받았다.

청화집 4대 주인 이연숙씨가 사골을 끓이고 있다.

1대 주인이 순대를 만들던 시기에는 지금처럼 점포를 갖추고 한 자리에서 장사를 하지 않았다. 오일장(1ㆍ6일)이 서면 장에 솥을 걸고 순대를 만들어 팔았다. 다른 좌판의 순대보다 유난히 맛이 좋아 천막으로 만든 임시 국밥집은 앉을 곳이 없을 정도였다.

1960년대 병천면에 햄 공장이 생기면서 변화가 생겼다. 공장에서는 햄의 주재료인 돼지 살코기를 사용하고 남은 내장을 장터에 팔았다. 신선한 원료를 쉽게 구할 수 있게 된 2대 주인은 시어머니가 하던 좌판 장사를 접고 1968년 지금의 자리에 식당을 차리고 ‘청화집’ 간판을 걸었다. 닷세에 하루 맛볼 수 있던 순대국은 그 때부터 매일 맛볼 수 있게 됐고, 좌판 유명세로 만들어 놓고 있던 손님들을 불러 모았다. 청화집이 성황을 이루자 주변에 순대집이 하나 둘씩 생겨나기 시작했다.

번듯한 가게가 생기자 단골들은 호사 아닌 호사를 누리기 시작했다. 장터 좌판 시절 단골들은 자리를 겨우 차지해도 느긋하게 먹을 수가 없었다. 자리 나기를 기다리는 뒷 손님들의 눈총에 허겁지겁 먹어야 했다.

충남도 ‘전통문화 가정 인증서'와 특허청에 등록한 서비스표등록증

청화집은 단골들로 문전성시를 이뤘다. 매일 장사를 하게 되자 인근 충북 진천, 경기 안성지역에서도 사람들이 찾아왔다. 그러다가도 장이 서는 날이면 아우내장터 장꾼들은 물론 나들이 나온 주민까지 가세하는 통에 손님들에게 안방까지 내주어야 했다. 너무 바빠 식당 주인은 굶으면서 손님을 치렀다.

이 대표는 “증조할머니와 할머니, 어머니를 거쳐 내려온 손맛이 비결이라면 비결"이라며 "지금도 옛날 방식 그대로 순대를 만드는다"고 말했다. 거기에 정성과 넉넉한 인심은그 옛날 어른들의 그것과 다르지 않다. 어머니로부터 청화집 열쇠를 물려받은 뒤에도 손님의 발길이 꾸준한 비결이다. 50년 된 단골이 찾아와 ‘변하지 않은 맛’을 칭찬하고 일어서는 일은 다반사다.

비법은 특별한 게 없다. 증조모부터 강조해온 ‘한결 같음’을 유지하기 위해 노력하는 것이 전부다. 이씨의 어머니 이경란씨는 2대 주인이었던 시어머니 송무자씨로부터 “옛날 방식 그대로 순대를 만들고, 여기에 정성과 넉넉함, 우리 집만의 손맛을 담으라”는 말을 귀에 딱지가 앉을 만큼 들었다. 할머니 역시 시어머니인 고(故) 김일분씨에게 똑 같은 ‘시집살이’를 하며 비법을 체득했다.

국밥 뚝배기에 순대를 담는 모습.

장인의 마음으로 대를 이어 순대를 만들어온 청화집은 지역 특색 음식을 계승해온 공로로 지난 2000년 충남도로부터 ‘전통문화 가정 인증서’를 받았다. 도에서 발급된 3번째 인증서다. 1999년에는 특허청에 서비스표등록도 마쳤다.

순대집 주인 5년차인 이씨는 증조모로부터 시작한 선대와 주변 순대집의 주인에 비해 경력이 일천해 보일 수 있으나 내공이 만만치 않다. 대학시절부터 가업을 이어가겠다는 마음으로 어머니로부터 사골국물을 내고 순대 만드는 법을 배웠다. 또래 학생들이 주말을 즐기던 시간 그는 식당에서, 주방에서 땀을 흘렸다. 이 대표는 "대학 졸업 후 잠시 직장생활을 했지만 곧 식당으로 되돌아 왔다"며 "번듯한 직장에 다니던 남편까지 설득해 식당에 주저앉혔다"고 말했다.

젊지만 할머니와 어머니 어깨너머로 익힌 순대 제조 경력은 20년이 넘은데다 특유의 상냥함까지 더해 처음 온 손님조차 단골로 만들고 있다. 이 대표는 “증조할머니로부터 내려온 음식에 대한 정성과 손님에 대한 넉넉함, 손맛을 후대까지 지키고 이어갈 것”이라고 말했다.

식당을 가득 메운 손님들이 국밥을 먹고 있다.

청화집 순대는 돼지의 창자 중 부드러운 소창을 이용해 만든다. 깨끗하게 손질한 소창에 양배추, 양파, 피망, 파, 마늘, 생강, 새우젓 등 10여 가지의 속 재료를 고루 버무려 넣고 삶는다. 덕분에 이 대표가 만든 순대는 특유의 누린내가 없고 구수하고 담백하다. 덕분에 가족단위 손님과 관광객의 발길이 이어진다. 평일에도 손님이 백이 넘고 주말이면 삼백이 넘는다. 줄을 서야 먹을 수 있다.

순대의 맛을 결정하는 것은 국물이다. 국물은 대형 가마솥에 돼지 사골을 비롯해 생강, 대파, 오가피 등을 넣고 최소 6시간 이상 푹 끓여 낸다. 국물을 내기 위해 하루 사용 사골 물량이 80kg에 이른다. 주방 뒤 켠에 걸어놓은 대형 솥 3개는 매일 280L의 사골국물을 끓여내고 있다. 순대는 매주 두 번 직접 만들어 쪄내고 있다.

청화집 메뉴는 단출하다. 순대와 국밥이 전부다. 국밥엔 하얀 사골국물에 순대를 한입 크기로 썰어 들어가고, 모둠 순대에는 순대와 함께 돼지 머리고기, 간, 혀, 볼살, 오소리감투가 접시에 듬뿍 담긴다.

순대가 맛 나니, 상차림도 복잡할 필요가 없다. 김치와 깍두기, 새우젓이 전부다. 김치와 깍두기의 맛을 유지하기 위해 절대로 외부에서 사다 쓰지 않고 직접 담근다. 미리 담가 새콤한 맛이 날 때까지 발효를 시킨 뒤 손님상에 내놓는다. 아삭하고 새콤달콤한 깍두기 식감은 이 집의 또 다른 자랑이다.

국밥은 고추 다대기, 들깨, 후추, 소금 등의 양념을 기호에 따라 찍어 먹거나 얹어 먹기도 한다. 순댓국은 국물이 뽀얗고 맛이 부드러워 누구나 부담 없이 먹을 수 있다. 주당이라면 순대에 막걸리나 소주를 한 잔 걸치면 그만이다.

이 대표는 처음 온 손님들에게 국물을 먼저 맛을 본 뒤에 입맛에 따라 들깨와 후추를 넣으라고 조언한다. 국물 맛에 자신 없이는 할 수 없는 말이다.

순대국밥 한 그릇 가격은 7,000원, 모둠 순대 한 접시에 1만2,000원이다. 4인가족이 1인당 1만원이면 배불리 먹을 수 있다.

모임 일행과 청화집을 찾은 심재정(62ㆍ천안 백석동)씨는 “가끔 들러 순대국을 먹는데 이 집만큼 국물이 구수하면서도 깔끔한 곳이 없다”며 “또 모둠 순대를 따로 시키지 않아도 될 정도로 국밥 속 순대와 고기가 많아 큰 돈 들이지 않고 배를 채울 수 있다”고 말했다.

인터넷으로 맛집을 검색해 찾아온 고서진(38ㆍ대전 둔산동)씨는 “대전에서 먹던 국밥과 달리 국물 맛이 깔끔하고 냄새가 없어 좋았다”고 말했다.

1968년 좌판을 접고 개업한 초기 청화집

병천면 삼거리 1㎞ 구간 왕복 2차선 도로 양쪽에는 1990년대 초부터 순대집이 하나 둘씩 생겨 지금은 30여곳이 성업 중이다. 이들 모두 청화집과 뒤를 이어 문을 연 ‘충남집’ 등의 원조식당들을 벤치마킹해 성장했다.

청화집으로부터 시작된 병천순대의 명성이 높아진 배경에는 유관순열사의 아우내만세운동 재연행사와 독립기념관, 수도권에 본거지를 두고 인근에 입주한 중소기업의 공로가 컸다.

1980년대부터 열린 아우내만세운동 재연행사와 독립기념관은 전국에서 사람들을 불러 모았다. 1990년대부터 입주한 수도권 중소기업의 직원들은 이곳에서 맛난 순대를 즐겼다.

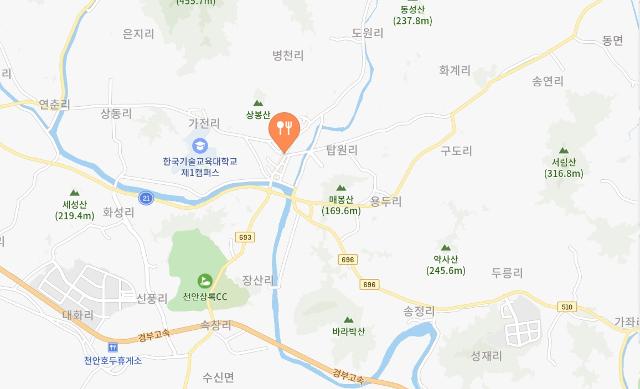

청화집 위치도

특히 1990년대 후반 IMF외환위기 당시 싸고 푸짐한 순대국밥과 순대 한 접시 시켜놓고 한 잔 술로 시름을 달래보려는 서민들의 마음과 맞아 떨어졌다. 이후 주말이면 주말이면 3,000∼4,000여명의 찾아와 순대를 즐기고 있다.

병천순대 명성이 전국에 퍼지자 천안시는 이 일대를 지역특화거리로 지정했다. 특히 인근 유관순 열사 유적, 독립 기념관, 천안 김시민 장군 유허지, 유석 조병옥 박사 생가를 연결하는 버스를 배치하면서 이 지역은 어느새 여느 지역에서 찾아볼 수 없는 관광상으로 성장했다.

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0