두산 유희관이 역투하고 있다. 뉴스1

투수와 타자의 승부에는 0B-0S부터 3B-2S까지 12가지의 볼 카운트 상황이 있다. 투수와 타자의 입장과 그에 따른 심리상태를 기준해 타자 유리, 투수 유리, 투수와 타자균형 볼 카운트 등으로 나눈다. 투수가 스트라이크를 넣어야 하는 타자 유리 볼 카운트에서는 타자의 적극성은 극도로 올라가고 안타의 확률도 높을 수밖에 없다. 반대로 투수 유리 볼 카운트에서는 투수는 굳이 스트라이크를 넣지 않고 유인구 등 볼을 던질 수 있다. 타자는 보다 넓은 존을 마크해야 하고 당연히 투수의 성공 확률이 높아지게 된다.

시속 150㎞의 하이스피드를 추구하는 현대 야구의 흐름과 역행하며 130㎞ 전후 로우스피드로 7년 연속 두 자릿수 승리 그리고 올해도 5승1패(승률 0.933)로 꾸준히 승수를 쌓고 있는 두산 유희관(34)이 특별해지는 기회가 여기에 숨어있다.

일반적으로 타자 유리 볼 카운트는 투수의 위기지만 유희관은 타자의 맹목적인(?) 적극성을 이용해 위기를 기회로 바꾼다. 볼넷도 두려워하지 않는다. 경기 초반 만루 상황에서 밀어내기 볼넷을 내주더라도 타자(특히 강타자)의 스트라이크 존을 교묘히 피해 던진다. 결국 타자의 방망이가 투수의 의도대로 나쁜 공에 나가게 되고 좋은 결과를 얻지 못한다. 유희관은 최악의 상황에서도 최소한의 실점으로 잡초처럼 버텨낸다.

흔히 제구력이 뛰어난 투수들은 스트라이크 존 끝에서 공 하나를 빼고 넣으며 던질 수가 있다는 얘기를 무용담처럼 자주 듣게 된다. 이게 정말 게임에서 가능한 기술인가. 유희관은 가능한가. 가능하다면 팬들 사이에 널리 회자 되는 ‘희관존’ 운운도 무리는 아니다.

사실 공을 던지는 투수 입장으로 보면 (제구가 잘) 되는 날도 있고 전혀 아닌 날도 있지 않을까 싶은데, 여기서 중요한 건 투수의 공을 쳐야 하는 타자들 그리고 스트라이크와 볼을 판정하는 심판들의 눈이다. 유희관은 그 눈을 잘 활용한다.

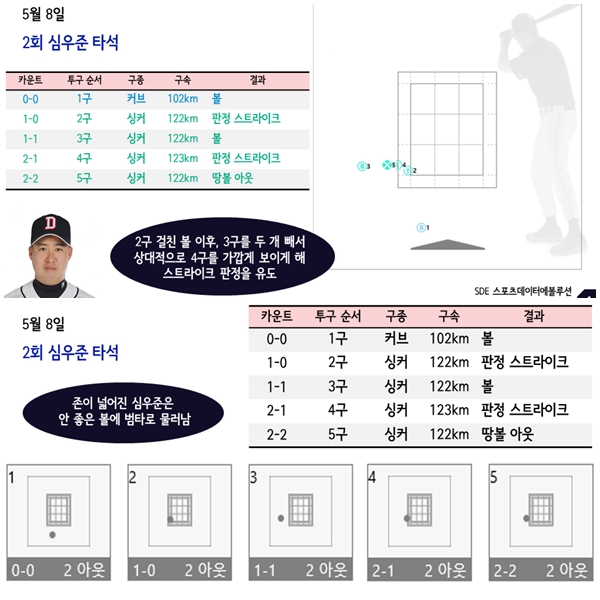

유희관의 5월8일 KT전 심우준 타석 투구 분석. SDE 스포츠데이터에볼루션 제공

먼저 타자의 눈. 속구 130㎞ 스피드로 우타자의 몸쪽 깊은 존을 과감하게 파고든다. 그 다음 바깥쪽 스트라이크 라인 끝으로 공을 던진다. 사실 공이 빠르다면 몸쪽 깊은 존에 의식이 남아 있는 타자에게 바깥쪽 존을 제대로 대처할 시간적 여유가 없다. 하지만 유희관의 느린 공은 좀 다르다. 대응할 수 있는 여유가 있다. 다만 스트라이크와 볼까지는 정확하게 판단하기는 쉽지 않다. 타자는 투수가 의도하고 던진 나쁜 공에 쉽게 방망이가 나가고 만다.

더해서 유희관의 투구는 우타자 바깥쪽 라인을 중심으로 게임을 만들어간다. 이제 모르고 타석에 들어서는 타자는 거의 없다. 하지만 너무 잘 알기에 바깥쪽 라인을 마크하고 라인 비슷하게 들어오면 방망이가 나간다. 눈치챘겠지만 ‘비슷하게 들어오면’이라는 타자들의 감각이 큰 함정이다.

3회 김민혁, 4회 심우준 타석 투구 분석. SDE 스포츠데이터에볼루션 제공

다음은 심판의 눈. 피칭의 기본은 스트라이크 존 안에서 시작해 점점 스트라이크 존 밖으로 존을 크게 만들어간다. 볼넷을 줄 수 있는 유희관은 반대다. 일단 기존 스트라이크 존 밖에서 점점 안으로 들어오는 형식이다. 그렇게 주심이 스트라이크 콜을 하는 라인까지 들어오고 알아낸다. 반면 주심도 그날 유희관의 투구 궤도에 적응하고 스트라이크 존을 정해야 한다. 그래서 그날 처음 정한 스트라이크 존 밖이라면 볼이겠지만 조금이라도 안으로 들어오면 안심하고 스트라이크 콜을 하게 된다. 설사 그 공이 스트라이크 존 밖이라도 말이다. 이 일련의 과정을 조금 극단적으로 정리해 말하면 결국 그날 스트라이크 존은 유희관이 정하게 되는 셈이 된다.

경기 초반 연거푸 8구 연속 볼을 던지며 밀어내기 볼넷을 허용해도 벤치의 감독이 마운드에서 내리지 않는 투수, 곧 볼넷을 마음대로(?) 줄 수 있는 투수는 특별하다. 야구란 게임을 너무 잘 알고 있고 게임을 스스로 제어할 수 있지 않으면 그 누구도 할 수 없는 방법이다. ‘희관존’이 있든, 없든 사실 중요하지 않다. 지난 7시즌 그리고 8번째 시즌도 변함없이 자신의 게임을 모두에게 믿게 하고 있는것만으로 이미 유희관은 특별함을 넘어섰다.

SBS 스포츠 해설위원

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0