[최종명의 차이나는 발품 기행] <40> 중국 속 한민족 문화 ④ 백두산

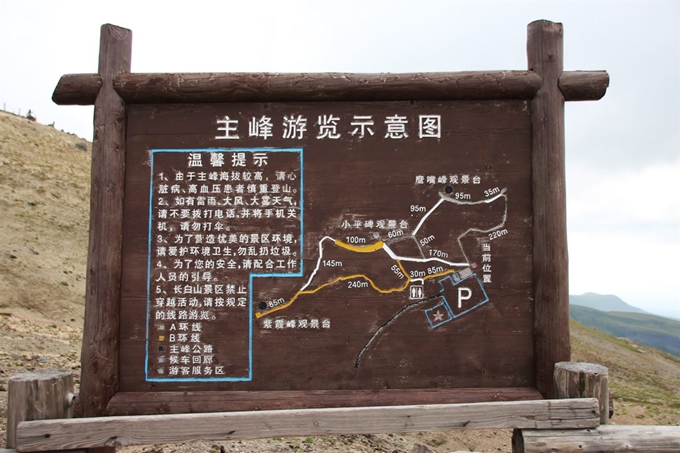

백두산! 여전히 중국 땅을 거쳐야 갈 수 밖에 없는 민족의 영산이다. 통일은 둘째치고 북한 여행조차 어려운 세월이 너무 많이 흘렀다. 매년 수많은 이들이 백두산을 찾는다. 오르는 길은 세 군데, 남문ㆍ서문ㆍ북문이다. 보통 남파(南坡)ㆍ서파(西坡)ㆍ북파(北坡)라고 한다. 자주 봉쇄되는 남파보다는 서파에, 서파보다는 천지까지 차량이 올라가는 북파에 탐방객이 많이 몰린다. 하루 입장 인원을 제한하고 시간도 통제한다. 새벽부터 오후 마감까지, 인파가 한꺼번에 몰리지 않도록 2~3시간 간격으로 제한한다.

먼저 서파 가는 길, 푸쑹현(撫松縣) 경내에 위치한 입구에 도착한다. 환경 문제로 주차장을 멀리 둔다. 먹구름이 몰려오고 있다. 하늘을 보니 서운한 마음이 자꾸 커진다. 현지 차량으로 바꿔 타고 30분을 들어간다. 표 검사를 한 후 또 버스를 타고 산길을 30분가량 올라간 후 내려준다. 이제부터 천지를 보려면 걸어서 올라가야 한다.

비가 조금씩 내린다. 운무가 사방을 덮었다. 계단을 밟으며 오른다. 날씨 변화가 심하니 혹시나 하는 심정이다. 돌계단도 있고 나무 계단도 있다. 해가 나오길 눈곱만큼 기대한다. 비옷까지 입었고 한여름인데도 으스스 한기를 느낀다. 친절하게 지금까지 오른 계단 숫자가 적혀 있다. 1,000번째 계단을 지난다. 갑자기 다람쥐가 후다닥 돌덩이 위에 나타난다. 길 가까이 와서 귤 껍질 맛을 보더니 사라진다.

백두산 천지는 겨울에 영하 40도 아래로 떨어진다. 이때 여행가는 경우는 드물다. 주로 7월부터 9월 사이 여름에 많이 찾는다. 백두산 부근에 사는 사람은 일산유사계(一山有四季), 십리부동천(十里不同天)이라 한다. 일시에 봄 여름 가을 겨울이 다 드러나고 십리에 이르는 하늘이 다 다르다는 말이다. 시시때때로 날씨가 급변한다는 뜻이니 차라리 일시변화복(一時變禍福)이라 말해야 한다. 현지 가이드는 늘 ‘삼대가 복을 쌓아야 천지를 본다’는 말로 얄밉게 책임을 피해간다. 하기야 날씨가 가이드 탓은 아니니까.

등정성공(登頂成功) 팻말이 나온다. 1,442계단을 올랐더니 워전방(我真棒!), ‘나는 정말 대단해!’라고 다독인다. 해발 2,470m 서파 정상에 이르러 천지를 찾았으나 운무의 바다만 한없이 바라본다. 천지 표지를 보니 더 안타깝다. 관망대에서 애타게 기다리는 관광객도 많다. 어렵게 온 천지가 아닌가? 발길을 돌리려 하니 마음이 아프기 마련이다. ‘조상 복이 없구나’라고 생각하면 마음이 덜 아프다고 알려주지 않았던가.

청나라 광서제 시대 1908년 7월에 백두산을 답사한 관리가 있었다. 압록강, 두만강, 송화강의 원류를 찾기 위해서였다. 약 4개월을 머물며 백두산의 산천을 기록으로 남겼다. 삼민주의자 쑨원의 종국혁명동맹회 회원이자 봉천의 직책 없는 관리였던 류젠펑(劉建封)이다. 43세의 나이에 측량 요원을 포함한 10여명과 함께 백두산 일대를 샅샅이 조사해 ‘장백산강강지략(長白山江崗志略)’ 등 많은 저작물을 남겼다. 상세 지도는 물론이고 천지를 포함해 다양한 사진 자료를 남겼다. 백두산 봉우리나 풍광에 대한 작명도 거의 그의 작품이다. 곰을 만나 죽을 고비를 넘기는 등 생사를 넘나드는 등반이었다. 후일 류젠펑은 백두산과 가까운 안투현(安圖縣) 지현으로 부임한다. 백두산을 제대로 감상하려면 그 일행처럼 유람하고 정상에 오르면 좋겠지만, 이렇게 날씨가 좋지 않으니 쉽지 않다.

북파로 이동한다. 서파에서 차량으로 2시간 30분 거리다. 옌벤조선족자치주 안투현에 위치한다. 백두산과 가장 가까운 마을인 이도백하(二道白河)를 거쳐 북파 입구에 도착한다. 다행스럽게도 하늘은 점점 햇볕을 드러내기 시작한다. 공원 버스를 타고 20분가량 올라간다. 천지 날씨가 추울 수 있어 땀냄새가 나지만 두터운 방한복을 한 벌 빌린다. 이제 지프차로 곡예를 하며 산길을 올라 천지로 비상한다.

2007년 백두산을 처음 왔을 때가 떠오른다. 6월 2일 새벽 5시에 일어났다. 동북쪽으로 250km 떨어진 자치주 주도 옌지에서 출발했다. 당시 옌벤과학기술대학 취재를 마치고 교수 몇 분과 함께 백두산 유람에 나섰다. 관광객이 지나는 길이 아닌 두만강 군사도로를 거쳐 갔다. 접근이 쉽지 않은 길이었으나 사전 허가를 받았다. 룽징(龙井)과 허룽(和龙)을 지나 남쪽으로 내려가 난핑(南坪)에 이르렀다. 백두산에서 발원한 두만강을 거슬러 가는 길이다.

충산(崇善)에 들어서서 차를 세웠다. 작은 언덕을 오르니 멀리 북한 땅 무산이 한눈에 보였다. 마을 앞으로 두만강이 흐르고 뒤로 산이 방패처럼 서 있는 모습이 아주 정겨웠다. 손으로 만질 수 있는 거리지만 갈 수 없는 나라라니, 슬픈 감회에 젖었던 기억이 난다. 아침을 먹기 위해 식당을 찾았다. 조선족 식당에서 우리 음식과 아주 똑 같은 동포의 맛을 느끼고 마을을 둘러봤다. 바로 앞에 흐르는 두만강 건너에 ‘당의 령도 체계를 철저히 세우자!’는 철제 조형물이 수직으로 세워져 있었다. 사람이 왕래하는 다리도 하나 놓여 있다. 길이는 50m정도, 강폭이 짧아 수영 초보자도 쉽게 건널 듯싶었다.

다시 버스가 출발하자 졸음이 밀려왔다. 이제 두만강도 북한 땅도 보이지 않는 길을 달렸다. 북파에 도착해 덩샤오핑이 쓴 글자인 ‘창바이산(長白山)’ 비석을 보고서야 새벽부터 6시간을 달려온 사실을 깨달았다. 날씨 상황이 좋지 않아 1시간을 더 기다린 끝에 겨우 입장할 수 있었다. 심하게 흔들거리는 난폭한 지프차로 천지에 도착하니 안개로 자욱했다. 6월인데도 눈이 녹지 않았고 기온은 영하 10도로 쌀쌀했다. 천지를 향해 걸어 올라가는데 갑자기 하늘이 맑아졌다. 동행 모두에게 행운이었다. 누군가 삼대 조상 중에 공덕을 쌓았다고 덕담을 했다.

천지는 꽁꽁 얼었지만, 백두산의 웅장하고 늠름한 자태는 마음을 녹였다. 바람이 세차게 불어 체감온도는 영하 20도에 가까웠다. 사진을 찍는데 1분 이상 손을 내놓을 수 없었다. 약 1시간 머물렀는데 천지 앞에서 시간도 멈춘 듯했다. 겨레의 숨소리 백두산, 그리웠던 만큼 다정한 숨결이었다는 마음을 남기고 싶었다. 산봉우리 하나에도 눈도장을 남겼고 손으로 바위를 살짝 만져보기도 했다. 동포들 모두 손잡고 천지에서 통일 노래를 합창하고 싶다는 감상으로 눈물이 났던 기억이 난다.

다시 한여름에 찾았다. 날씨가 2007년과는 완전히 달랐다. 점점 하늘이 맑아지니 마음이 급해진다. 언제 돌변할지 모르는 애인을 달래듯 조심스레 천지로 향해 간다. 북파에서 천지 관망대는 3곳이다. 오른쪽에 있는 응취봉(鹰嘴峰)까지는 약 350m 거리다. 깊은 협곡이 펼쳐지고 멀리 햇볕이 내리쬐는 평원도 보인다. 드디어 천지가 모습을 드러내기 시작한다. 옥으로 도배한 듯 푸르다. 푸르다는 말이 색깔이 아니라 감탄의 용어가 된다. 화산 분출로 형성된 칼데라 호수, 거대한 하늘 연못이다. 그저 말문이 막힐 정도로 아름답다. 설산과 얼음 빙판이던 6월의 천지와는 완전 딴판이다.

천지에 시선을 두고 왼쪽 등산로를 따라 150m를 이동하면 소평비(小平碑) 관망대다. 1983년 8월 천지를 찾은 덩샤오핑이 남긴 글자가 또 있다. 햇볕이 더욱더 쨍쨍해지면서 바람도 강하게 불기 시작한다. 오른쪽에서 왼쪽으로 강풍이 불어대니 천지 물살이 세차게 요동친다. 먹구름이 뒤덮은 자리와 강렬한 빛을 뿜는 자리가 확연하게 구분되기 시작한다. 한가운데 옥색만 남기고 점점 검은 빛으로 물들고 있다. 천지의 수면 넓이는 9.82㎢, 평균 수심이 204m이고 가장 깊은 지점은 373m에 이른다. 날씨가 아주 좋아서 멀리서도 북한이 잘 보인다.

눈을 크게 뜨고 북한 쪽을 바라보면 2018년 9월 남북 정상이 손을 맞잡은 장소를 확인할 수 있다. 두 정상이 중국 쪽을 배경으로 기념 사진을 남겼는데 언제쯤이면 우리도 똑같이 할 수 있을까? 다시 왼쪽으로 330m를 가면 자하봉(紫霞峰) 관망대지만 추워서 더 이상 머무르기 어렵다.

천지를 둥글게 둘러싼 십육봉은 위치와 날씨에 따라 개성 있는 풍광을 선보인다. 1908년 류젠펑이 기록한 자료에 따라 봉우리를 헤아려본다. 물론 한 장소에서 다 보기는 불가능하다. 봉우리는 북한에 셋, 양국 경계에 셋, 중국에 열 개가 있다. 최고봉은 백두봉으로 2,749m이다. ‘백두산 2,744, 한라산 1,950’으로 배웠지만 중국과 북한은 4m를 높였다. 창바이산이건 백두산이건 최정상 백두봉이 기준이다. 북한은 장군봉이라 부른다.

백두봉을 기준으로 시계 반대 방향으로 삼기봉과 고준봉이 북한 땅이다. 이어서 자하봉, 화개봉, 철벽봉, 천활봉, 용문봉, 관일봉, 금병봉, 백운봉, 지반봉, 옥주봉은 중국 영토다. 관면봉, 와호봉, 제운봉은 경계 지역에 있다. 1980년대 조사 당시 화개봉은 쌍봉으로 밝혀져 천문봉이 추가됐다. 현재는 직녀봉, 낙필봉, 불로봉, 지주산이 추가돼 21개 봉우리다. 처음 올라간 응취봉의 공식 명칭이 바로 천문봉이다.

천지를 떠나 다시 지프차를 타고 하산한다. 환승센터에서 버스로 갈아타고 3km 떨어진 장백폭포로 간다. 도보로 다리를 건너는데 멀리서부터 폭포 소리가 시원하게 귓전을 울린다. 낙차 68m인 물줄기가 계곡 사이에서 두 갈래로 쏟아진다. 도랑을 만들며 아래로 내려가는 물살도 빠르다. 물길을 따라 천천히 돌아나가는데 수증기가 연신 솟아난다. 온천에 달걀을 익혀 먹는 재미도 있다. 백두산은 활화산이다. 유황으로 인해 점점 누렇게 변해가는 모습이 그저 아름답다고 하기 어렵다. 마지막 화산 폭발 이후 1,000년이 지난 오늘날 그 위험이 다시 현실로 다가온다는 경고가 끊임없이 나온다. 영화보다 더 큰 재앙이 오지 않으리라는 보장이 없다.

다시 버스를 타고 녹연담(綠淵潭)으로 간다. 장엄한 천지와 웅장한 장백폭포에 비해 소담한 연못이다. 은은한 빛깔을 풍기는 자작나무가 폭포로 생긴 싱그러운 물속에 잠겨 있다. 푸른 나무와 잎이 연못 둘레를 치장하고 있으니 한 폭의 고요한 풍경화다. 마음이 정화되는 시간이다. 가만히 앉아 사람 발자취가 다 사라질 때까지 기다린다. 폭포도 일정하게 고른 소리를 낸다.

천지뿐만 아니라 백두산에 소박한 정서를 담을 수 있는 공간이 참 많다. 다시 오리라 다짐한다. 서파에서도 천지를 보고 싶다. 봉우리가 모두 반영으로 잠기고 하늘과 구름이 조화롭게 담긴 천지 모습이 최고라고 한다. 그리고 통일된 나라에서 찾아가고 싶은 소망은 어쩌란 말인가. ‘백두산으로 찾아가자, 우리들의 백두산으로’, 언제까지 노래를 불러야 하나.

최종명 중국문화여행 작가 pine@youyue.co.kr

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0