직장생활을 하다 50세가 넘어 퇴직한 이들 중 절반 이상이 노후자금은 물론 생활비 마련에도 어려움을 겪고 있는 것으로 나타났다. 씀씀이를 줄이기 위해 주택 평수를 줄이거나 비용이 덜 드는 지역으로 이사를 한 경우는 60%에 달했고, 재취업이나 자영업을 시작하는 퇴직자도 절반이 넘었다. 노후자금이 충분하다고 답한 ‘금(金)퇴족’은 8%에 불과했는데, 이들 중 70% 이상이 임대소득이 있었다.

◇10명 중 6명 “생활비 충당 어려워”

하나금융그룹은 ‘100년 행복연구센터’가 개소를 기념해 ‘대한민국 퇴직자들이 사는 법’ 보고서를 발간했다고 11일 밝혔다. 센터는 보고서를 통해 지난해 11,12월 수도권과 5대 광역시 거주자 중 직장에서 나온 뒤 국민연금을 받기 전인 50~64세 퇴직자 1,000명을 대상으로 한 설문조사 결과를 공개했다.

보고서에 따르면 퇴직자들은 생활비로 월 평균 252만원을 지출했다. 이들은 경조사를 챙기고 여가생활도 즐기는 등 나름 ‘괜찮게’ 지내려면 월 400~500만원이 필요하다고 답했지만, 현실과의 괴리가 적지 않았다.

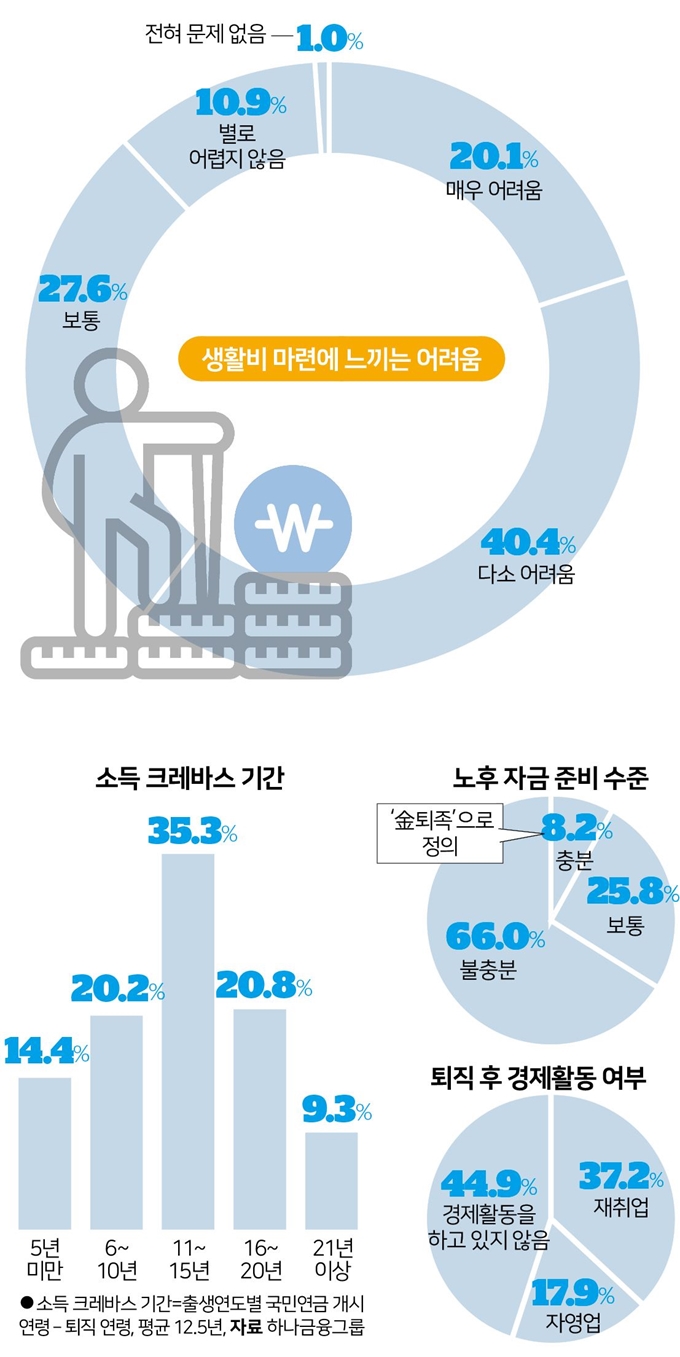

이에 따라 퇴직자 중 62.8%는 생활비를 퇴직 전보다 28.7% 줄였다고 답했다. 특히 의료비(71.7%)와 물가상승(62%), 자녀 결혼비용(56.2%)에 대한 걱정이 컸다. 생활비 마련을 위해 집값이 싼 곳으로 이사를 가거나 주택 평수를 줄인 퇴직자도 전체의 절반 이상(58.6%)이었다. 이사를 안 한 경우에도 생활비가 덜 드는 곳이나 주택 평수를 줄여가고 싶다는 응답이 39.5%였다. 그럼에도 생계 유지는 쉽지 않았다. 생활비 마련이 ‘매우 어렵다’는 응답은 20.1%, ‘조금 어렵다’는 비중은 40.4%로 퇴직자 10명 중 6명은 생활비 충당에 어려움을 겪고 있었다.

퇴직 후 국민연금을 받는 시점까지 기간을 이르는 이른바 ‘소득 크레바스(절벽)’ 기간은 평균 12.5년에 달했다. 이로 인해 퇴직자들 절반 이상(55.1%)은 일터를 떠난 뒤에도 일손을 놓지 못하고 다시 취업전선으로 뛰어든 것으로 조사됐다. 재취업한 퇴직자가 37.2%로 가장 많았고, 자영업을 시작한 사람도 17.9%에 달했다. 다시 일자리를 구하지 못한 사람의 64.8%도 ‘경제활동을 준비 중’이라고 답했다. 배우자도 절반 이상(58.6%)은 일을 하고 있었지만, 10명 중 4명(36.4%)은 일손을 놓으면 당장 또는 1년 안에 형편이 어려워져 생활비 마련에 허덕일 것이란 걱정을 안고 있었다.

◇8%는 노후 걱정 없는 ‘금퇴족’

스스로 노후자금이 충분하다고 답한 이들은 8.2%에 불과했다. 이들의 월 평균 생활비는 308만원으로 전체 응답자의 평균 생활비보다 월 56만원 더 쓴 것으로 나타났다. 센터는 이들을 ‘금퇴족’이라 부르며 퇴직연금이나 연금저축 같은 상품에 일찍 가입한 것을 ‘비결’으로 판단했다. 연금 가입률은 30대 초반 이미 28%에 달했고, 40대부터는 절반(46.3%)에 육박했다. 일반 퇴직자의 경우 40대 후반 연금 가입률이 32%에 그친 점을 감안하면 일찌감치 노후 대비에 나섰다는 의미다.

또한 10명 중 7명(72%)은 거주주택 이외의 부동산을 소유하는 등 임대소득으로도 생활비를 마련하고 있었다. 이는 일반 퇴직자 비율(37%)의 두 배에 달한다. 유형별로는 주택(47.6%) 토지(25.6%) 상가(13.4%) 오피스텔(12.2%) 순이다. 보고서는 “금퇴족은 경제활동과 금융자산 임대소득 등으로 생활비를 마련했다”며 “소득원 분산으로 노후자금을 운용하는 셈”이라고 설명했다.

허경주 기자 fairyhkj@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0