2010년 이후 해외 미술시장에 내놓은 한국미술의 주력상품은 단연 단색화(單色化)였다. 박서보 이우환 정상화 등 단색화가들의 해외 전시가 줄이었고 경매시장에서도 최고가가 쏟아졌다. 하지만 그러던 인기와 관심이 급상승만큼이나 급하락하고 있다. 제대로 된 미술사적 평가가 작품을 떠받쳐주지 못하는데다 눈에 띄는 신진 작가가 없다는 점 등이 원인으로 꼽힌다.

단색화 ‘제2 붐업’을 위한 전시가 나란히 열린다.

지난 10일 서울 이태원동 박여숙화랑에서 시작한 ‘텅 빈 충만’ 전은 박서보, 정상화, 윤형근 등 원로급 단색화가에서부터 김태호, 김택상, 김덕한, 윤상렬 등 차세대 작가들까지, 18명의 30여점으로 꾸려졌다. 서울 삼청동 PKM갤러리는 23일부터 윤형근 작가의 1989년~1999년 작품 20여점을 최초 공개한다.

두 전시의 초점은 단색화가 ‘한가지 색’ 그림이라는 고정관념을 깨는 것이다.

‘텅 빈 충만’ 전을 기획한 정준모 미술평론가는 단색화란 표현 자체가 잘못됐다고 봤다. 그는 “서구의 모노크롬(monochrome)을 번역하면서 단색화란 말을 썼는데 그 단색화라는 말 때문에 단색화 작품이 오로지 색이라는 한가지 틀에 갇히게 됐다”고 지적했다.

서양의 모노크롬이 ‘그리는 행위’를 제거하기 위해 단숨엔 한가지 색을 칠하는데 집중한다면, 단색화는 오히려 정반대다. 정 평론가는 “단색화는 시간을 쌓아가는 듯한 행위의 반복, 그리고 그 행위를 통해 스스로를 비워내는 과정 자체가 핵심”이라 지적했다. 그래서 단색화에서 중요한 “시각적인 색깔이 아니라 화면의 질감” 그 자체다.

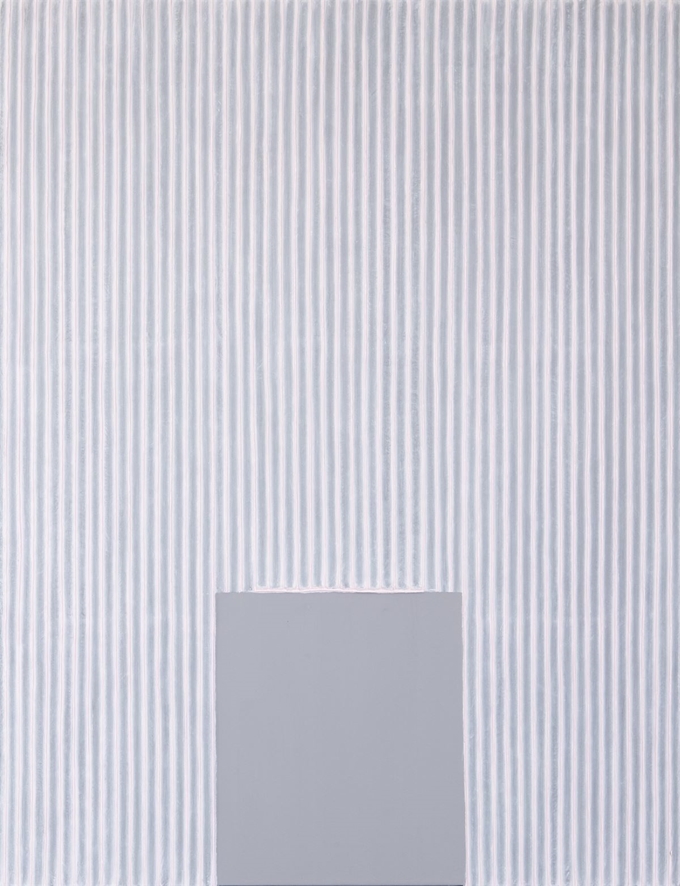

수없이 반복해서 내려그은 선으로 밀린 종이의 결들을 도드라지게 하는 박서보의 ‘묘법’, 고령토를 종이에 칠하고 접었다 펴면서 생기는 선을 토대로 물감을 쌓아 올리고 반복적으로 이를 뜯어내고 메우는 정상화의 ‘무제’, 얇은 천을 물감 푼 맑은 물에 담그고 말리는 행동을 반복하는 김택상의 작품 등은 서양의 모노크롬과 접근 방식 자체가 다르다.

이 때문에 정 평론가는 ‘단색화’ 대신 ‘단색조 회화’라는 표현이 더 정확하다고 봤다. 그는 “단색이라는 목적지에 도달했다는 점은 같지만, 그 목적지에 도달하는 방식, 재료, 기법이 배우 다양하다”며 “그 과정 자체에 주목해야 한다”고 말했다.

PKM갤러리 전시도 같은 맥락 위에 있다. 박경미 대표는 “형식적으로는 서구의 미니멀리즘과 맞닿아 있을 지 모르지만, 한국의 단색화에는 작가의 정신성이 듬뿍 담겨 있다는 점에서 다르다”고 강조했다. 윤형근의 후기작을 내세우는 것도 그 때문이다. 박 대표는 “초기작에 비해 훨씬 더 구조적이고 대담한 형태를 보이는 데, 그 자체가 단색화의 특성을 잘 드러낸다고 본다”고 말했다.

강지원 기자 stylo@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0