“여기가 미용실이라서요. 조금 있다 연락 드릴게요.”

전현례(58) 간호사는 서둘러 전화를 끊었다. 그의 근무지는 대구 동산병원. 지난달 21일 이 병원이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 거점치료센터로 선포됐을 때 딸 김수연(27) 간호사와 나란히 신종 코로나 병동 근무를 자청해 화제를 모았던 그다. 16일 오후 이뤄진 전 간호사와의 통화에서 그는 일상으로 돌아온 듯했다. 하지만 잠시 후 연결된 통화에서 예상이 어긋났음을 알 수 있었다. “오늘 낮에 신종 코로나 ‘음성’ 판정을 받아 외출하고 돌아오는 길입니다. 꼬박 3주를 병동에서 근무하느라 머리가 말이 아니어서 미용실에 급히 다녀왔어요.” 병원 측이 의료진의 피로도와 감염 등 안전문제를 고려해 잠시 내준 틈이었을 뿐이다. 곧바로 17일 전씨 모녀는 병원으로 돌아갔다.

모녀가 ‘병원 선후배’로 만난 건 석 달 전. 딸 김씨는 “어린 시절 영웅 같았던” 엄마를 따라 숨을 쉬듯 자연스럽게 간호사의 길을 선택했지만, 대학 졸업 후 3년간 다른 대학 병원에서 근무하다 지난해 12월에야 대구 동산병원에 입사했다. 김씨가 신종 코로나 병동 근무를 자처하게 된 계기도 ‘엄마의 결심’을 보고서였다고. 김씨는 “혼자보다 같이 고생하는 게 서로 보탬이 될 거라고 생각했다”고 말했다. 어머니 전씨는 “언제 이런 걸 경험해보냐”고 신종 코로나 병동 근무를 자원하는 딸을 끝내 말리지 못했다.

“어려서부터 동산병원을 자주 갔는데 그런 장면은 처음이었어요.” 딸 김씨는 신종 코로나 병동 근무 첫날의 풍경을 잊을 수 없다고 말했다. 커다란 글씨로 ‘거점병원’ 이라 적힌 현수막이 둘러진 병원 앞에 바리게이트가 쳐졌고, 앰뷸런스 수십 대가 드나들었다. 그날부터 평소 입원환자의 4, 5배가 밀려들었다. 병원은 신종 코로나 환자를 위해 하루 한 개 층씩을 새로 비웠지만 곧바로 확진자들로 채워졌다.

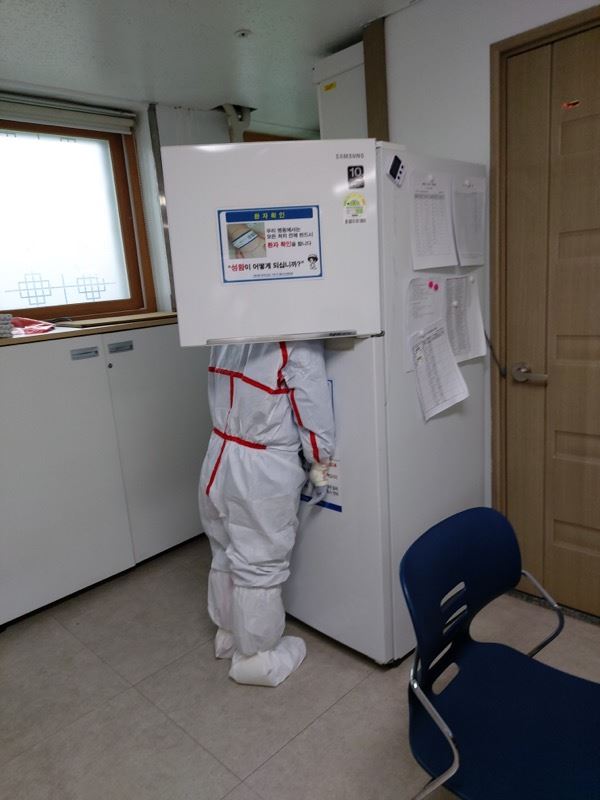

신종 코로나 병상은 2개 근무조가 2시간씩 번갈아 간호를 맡는다. 병원 대기실에서 방호복을 입고 신종 코로나 환자 병동까지 가는 시간은 약 15분. 모녀는 이때부터 서로를 챙겼다. 전 간호사는 “(처음 딸이 지원했을 때) 착잡했는데 막상 옆에 있으니까 항상 챙길 수 있어서 좋더라. 방호복 입을 때 서로 살펴봐주면서 힘이 됐다”고 말했다. 전장으로 들어가는 딸을 보면서 어머니 전씨는 ‘무사히 나오게 해달라’고 기도했고, 2시간 후 병동에서 나온 딸을 보면서 안도의 한숨을 쉬었다. 모녀는 “우리가 아프면 병원이 위험하다”란 생각에 전국 각지에서 답지한 영양제를 나눠먹고, 마스크를 쓰고 잠이 들었다. ‘거점 병원’이 선포되던 날이 자신의 생일인 사실도 잊었던 전 간호사는 가족 감염을 우려해 지난달 29일 남편 생일도 ‘영상통화’로 넘겼다.

“고참 됐을 때 ‘라떼는 말이야’하고 내놓을 무용담 참 많겠다”고 농을 던지는 3년차 간호사에게 33년차 간호사가 말했다. “건강하니까 이런 간호도 할 수 있다. 그래서 감사하다.”

이윤주기자 misslee@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0