“여덟 살 눈에 비친 세상, 오래 오래 담아 두고 싶었죠.”

전남 광양시 광양동초등학교의 김영숙(49) 교사가 1학년 학생들의 글을 모아 동시집을 냈다. 한글의 ‘한’자도 모르고 입학한 학생들을 1년간 자식처럼 가르쳐 맺은 결실이다. 지난해 이 학교 전교생 98명 중 1학년 11명을 맡았다.

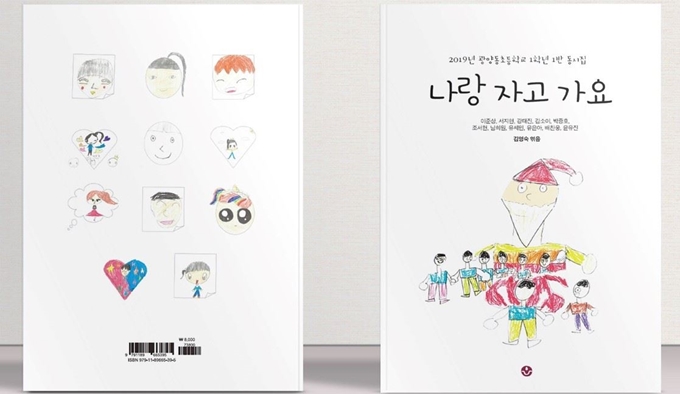

시집 이름은 ‘나랑 자고 가요’. 이제 2학년이 된 김종호군이 쓴 동명의 시 이름에서 땄다. 크리스마스 행사를 크게 하는 어린이집에 다니는 동생이 부럽다는 내용인데, 크리스마스 날 선물을 다 돌린 산타할아버지가 맨 마지막으로 우리집에 왔으면 좋겠다는 말로 끝을 맺는다. 산타할아버지 나랑 자고 가요….

김 교사는 “어린 시절에만 볼 수 있고, 할 수 있고, 믿을 수 있는 세상이 있다”며 “아이들만이 볼 수 있는 세상의 아름다운 말들을 그대로 남겨주고 싶어 시집을 냈다”고 말했다. 아이들과 묶어낸 작품집에는 고구마 캔 이야기, 비 맞은 이야기, 도토리를 줍거나 낙엽 밟은 이야기 등 시골의 일상에서 접할 수 있는 소박한 이야기가 담겼다. 어른들은 대수롭지 않게 넘길 사물과 풍경이지만, 아이들의 눈을 통해 세상을 보여주는 식이다.

시집이 나온 것은 작은 기적이다. 1년 전 입학 당시 11명 중 겨우 한글을 읽고 쓸 수 있는 학생은 2명이 전부였다. 나머지 9명은 한글을 처음 접하는 아이들이었고, 그 중에서 6명은 다문화가정 자녀들이었다. 양쪽 말을 배우느라 한국어가 뒤처지는 경향을 보이는 아이들이다.

김 교사는 “아이들에겐 노는 게 곧 공부라는 생각으로 야외 활동을 많이 시켰다”며 “그를 통해 한글도 배우고, 감성을 기름지게 할 수 있었다”고 말했다. 2학기부터 아이들이 조금씩 읽고 쓰기 시작하자, 김 교사는 본격적으로 아이들에게 매일 시를 읊어줬다. 시와 가까워진 아이들은 시를 더 읽어 달라고 조르기도 했고, 그러면서 직접 시 쓰는 데 재미를 붙인 아이들도 생겼다.

시집에는 110편의 동시가 담겼다. 김 교사는 “평소 쓴 많은 시 중에서도 학생들이 가장 마음에 들어 한 10편씩 골랐다”며 “소문이 나면서 발간 한 달 만에 초판 600권이 거의 다 팔려나갔고, 현재 증쇄를 준비하고 있다”고 말했다.

아이들이 한글을 깨치고 시집을 내기까지 쉽지 않았지만, 과정 하나 하나에 의미가 있었다는 김 교사는 “다듬거나 조각하지 않는 별빛 같은 아이들의 말들에 큰 감동을 받았다”며 되레 아이들에게 고마움을 표시했다.

김 교사는 15년 전부터 한 해도 거르지 않고 학교 문집ㆍ사진집을 낸 교사로도 지역에서 유명하다. 작년에도 이 학교 1학년 전교생의 일상 모습을 담은 사진집을 내 관심을 모았다. 수익이 나면 11명의 학생 이름으로 어린이재단에 기부할 예정이다.

김 교사는 올해 광양 마로초교로 발령받아 11명의 아이들과 헤어진다. 하지만 새 학교에서도 아이들과 함께 문집 활동을 이어갈 계획이다.

“20년 뒤 시집을 들고 함께 만나기로 아이들과 약속했어요. 이렇게 순수한 아이들이 그땐 어떤 어른으로 커 있을지…. 생각만 해도 설렙니다.”

광양=하태민 기자 hamong@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0