북 디자이너 이창재ㆍ김동신

“이 책은 말이죠. 에티엔 발리바르라는 프랑스 철학자가 쓴 ‘세속주의와 코스모폴리타니즘’인데요. 세속주의 시대 이전에는 교회가 구심점이었다면 현대 사회에선 미술관이 그런 역할을 하고 있지 않을까 하는 생각에 책 표지로 현대 미술관 사진을 한번 써봤어요. 그리고 또 이 책은….”

지난 14일 서울 통의동 보안여관에서 만난 이창재 북 디자이너는 인사가 끝나자마자 자기가 만든 책 대표작 20여 종을 쭉 펼쳐 놓고선 30분 넘게 소개를 이어갔다. 문학부터 인문서, 학술서까지 책 내용을 막힘 없이 술술 풀어냈다. 이 사람, 저자인가 디자이너인가.

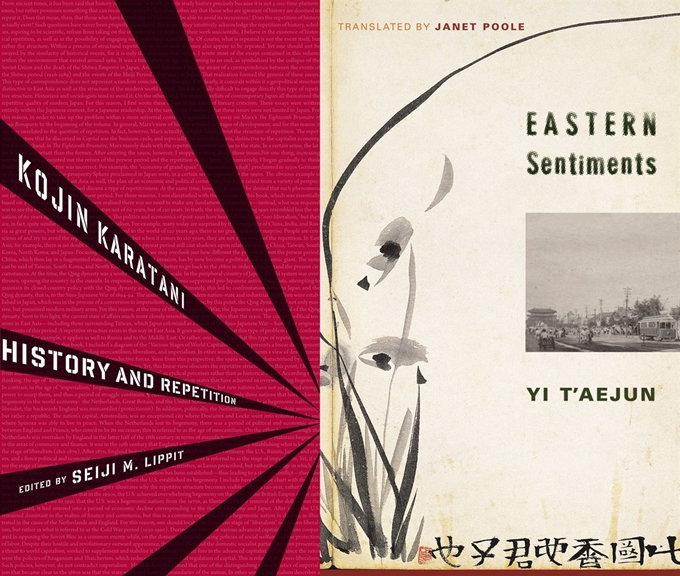

“하하. 북 디자이너는 저자의 얘기를 글이 아니라 이미지로 표현해주는 사람이잖아요. 책의 메시지를 알아야 작업하죠.” 25년째 미국 컬럼비아대학 출판부 수석 북디자이너로 일하고 있는 이창재씨는 최근 자신이 만든 책, 읽은 책 이야기를 담은 에세이 ‘기억과 기록 사이’를 출판사 돌베개에서 냈다.

돌베개는 책을 낸 김에 이씨를, 그리고 이제는 돌베개를 떠난 북 디자이너 김동신씨를 보안여관에 불러 모았다. 정형화된 북 디자인을 거부한 그들의 새로운 시도, 새로운 경험을 듣기 위해서였다.

독자가 책을 고를 때 대개 제목과 저자를 본다. 제목이 흥미롭고 저자가 유명할수록 눈에 띄는 법. 책의 내용은 다소 후순위로 밀린다. 북 디자인은 이 모든 걸 포괄해야 한다. 제목 저자 메시지, 이 세 가지 요소를 감안해 표지 앞뒷면 목차 본문 배열까지 구상한다.

이창재 디자이너는 “말하자면 저자 생각을 문자언어에서 시각언어로 번역하는 것이 북 디자인”이라 말했다. 수백 쪽에 걸친 복잡다단한 메시지를 한 컷으로 잡아내는 건 결코 쉽지 않다. 그래서 표지 목차 책장 사이사이에 깨알 같은 의미를 숨겨 둔다.

가령, 재일조선인 작가 김석범의 중편소설 ‘만덕유령기담’은 일제식민시기, 제주 4ㆍ3 사건 등을 겪어낸 동자승 만덕이의 일대기를 다뤘다. 이를 시각적으로 표현해내기 위해 우선 1900년대 사진작가 구왕삼의 ‘군동’을 겨우 찾아내 메인 사진으로 썼다.

하지만 아쉬웠다. “소설의 중심 축이 불교적 모티브인데 그게 안 드러나니 허전하더라고요.” 결국 경북 김천 직지사의 알록달록 창살 문양을 표지에 추가했다. 목차에는 목어(木魚) 이미지를 따로 썼다.

김동신 디자이너에게 북 디자인이란 “책을 읽는 또 다른 행위”다. 보통 북 디자인은 과하게 튀어선 안된다고들 한다. 하지만 김동신 디자이너는 북 디자인도 독자들에게 읽을거리여야 한다고 믿는다. 북 디자인은 “적극적 해석”이기 때문이다.

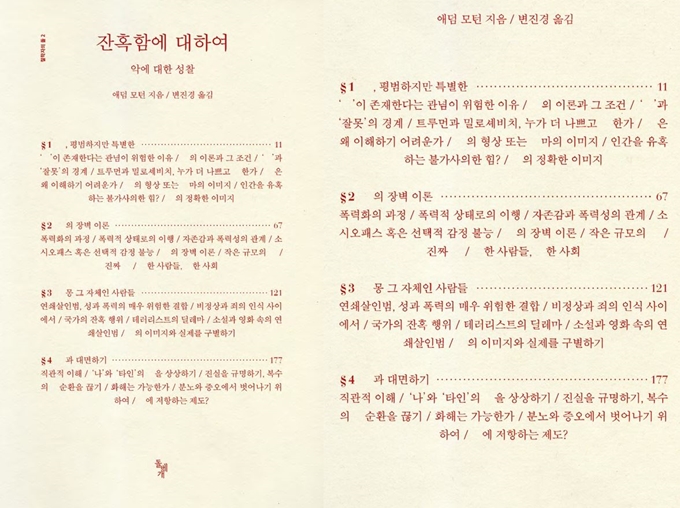

그래서 ‘김동신표 표지’는 파격적이다. 애덤 모턴의 ‘잔혹함에 대하여’의 표지에다 목차를 줄줄 쓰면서, 정작 ‘악’이란 한 글자만 음각으로 처리했다. 잘 보이지 않지만 만지면 느껴진다. 악은 바깥이 아니라 우리 안에도 있다는 책의 메시지를 부각시키기 위해서였다. 노무현 전 대통령 서거 10주기에 맞춰 내놓은 ‘노무현 전집’(6권)은 전국 지방자치단체가 각자 만들었던 서체와 색깔을 그대로 가져와 썼다. 고인의 지역균형발전 정책을 시각적으로 반영한 것이다.

‘디자인은 장식 수단’이란 고정관념이 싫은 또 다른 이유도 있다. “제목 크게, 부제목 작게, 저자와 출판사 이름은 앞면에, 바코드는 뒷면에, 하는 식의 디자인을 보면 저자는 남성이고 디자이너는 여성인 경우가 많은 출판노동계의 현실이 보입니다. 그걸 깨보려고 노력하는 편입니다.”

두 디자이너는 조금 결이 달랐지만 의견이 일치한 대목도 있었다. 바로 “표지가 책의 얼굴”이란 말에 동의하지 않는다는 점이었다.

이창재 디자이너는 “‘얼굴’은 너무 단순한 표현이라 대신 ‘피부’ ‘껍질’이라 하는 게 더 맞다”고 말했다. “표지는 책의 내용과 한 몸이 돼 이물감이 없어야 한다”는 이유를 들었다. 김동신 디자이너는 “책 표지가 반드시 아름다워야 하느냐”고 되물었다. “표지가 좀 요란한 책을 두고 ‘화장을 많이 했다’는 식의, 여성에 대한 편견을 담은 표현을 쓰죠. 잘 팔리려면 아름다움을 뽐내라는 건데, 그런 생각이 깨져야 새로운 변화가 가능하지 않을 까요.”

두 디자이너는 또 한가지 점에서도 일치했다. “책 구석구석 숨겨둔 코드를 한번 찾아보세요. 책 읽은 재미가 배가될 거라 장담합니다.” ‘북 디자인도 책이다’, 두 사람의 작업을 보면 자연스레 떠오를 말이다.

강윤주 기자 kkang@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0