※ ‘36.5℃’는 한국일보 중견 기자들이 너무 뜨겁지도 너무 차갑지도 않게, 사람의 온기로 써 내려가는 세상 이야기입니다.

그럴 것만 같았다. 상처에 아파하며 스스로 포기할 것이라 짐작은 했다. 그러지 않았으면 했지만, 혼잣말에 불과한 개인적인 바람일 뿐이었다.

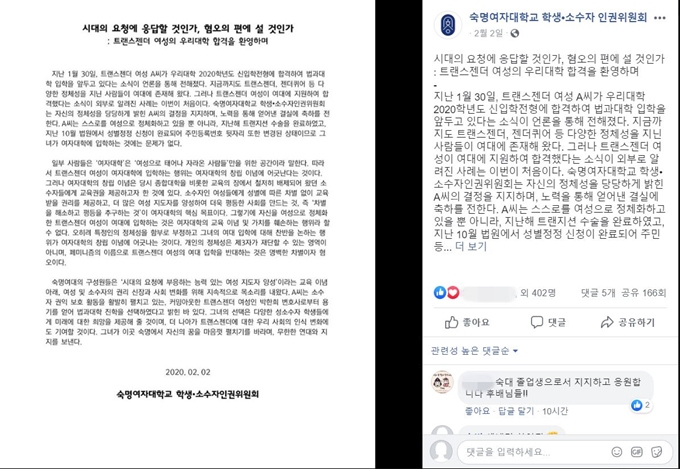

여성으로 성전환 수술을 하고, 올해 숙명여대에 합격한 학생이 며칠 전 입학을 포기했다. 법원에서 성별정정 허가를 받은 ‘법적으로 확실한 여성’인 그는 “작금의 사태가 무서웠다”는 말을 남겼다. “몇 안 되는 희망조차도 허락하지 않겠다는 그들의 언행을 보면서 두려웠다”는 얘기가 더해졌다.

공포였다. 그의 합격 소식에 학내 커뮤니티는 소란스러웠다. ‘여성들을 위한 공간에 들어오지 말라’거나 ‘트랜스젠더 여성이 자신이 여자라고 주장하는 근거는 비약적이다’는 말이 이어졌다. 겉만 그럴듯할 뿐, 빈약하기 짝이 없는 논리였지만, 메시지는 명확했다. 직접적으로 반대를 하든, 대놓고 비난을 하든, 결국엔 ‘그를 여성으로 인정할 수 없다’는 얘기들이 속속 등장했다. 거기엔 생전 한 번도 보지 못한 성전환 여성에 대한 억측과 두려움의 냄새가 잔뜩 배어 있었다.

서울지역 6개 여대의 23개 여성단체도 말을 얹었다. 그들은 “무엇을 근거로 남자가 스스로를 여자라고 주장할 수 있느냐”고 묻고, “어떠한 남성도 자신의 ‘느낌’을 이유로 여성의 권리와 안전을 위협할 수 없다”는 결론을 내렸다. ‘너는 여자가 아니다’, ‘너는 여성의 공간을 침범하고 그들의 안전을 위협하는 남자에 불과하다.’ 인터넷 게시판을 메우고 있는 비실명의 비난이 단체라는 익명에 기댄 채 고스란히 반복됐다.

분명한 건 이 정도의 비난과 반대 때문이 아니었을 것이다. 성소수자로 살아오면서 그는 그보다 더한 모진 경우를 보고 겪었을 테니 말이다. 짐작이지만, 겉으로 드러내 보이지는 않는 강하고 은밀한 공격들이 집요하게 가해졌을 것이다. 앞으로 겪을 직접적일 혐오의 시선과 말들이 과거의 경험을 발판 삼아 당연히 떠올랐고, 결국엔 감당할 수 없겠다는 결론을 내렸을 것이다.

대학 신입생 시절 친구들과 ‘세상은 정말 좋아지고 있는가’를 두고 치기 어린 논쟁을 하곤 했다. 좋아지고 나빠지는 데는 구체적인 대상과 기준이 필요하고, 난 그때도 지금만큼이나 인권에 있어서는 진보하고 있다는 긍정적인 마음을 주장하곤 했다. 내가 이해 못할 선택을 하는 사람에 대한 관용의 넓이, 고난을 무시로 헤치고 살아야 하는 소수자와 약자를 향한 배려의 깊이, 나와 다른 처지에 살고 있는 낯선 이웃에 대한 공감의 강도. 난 이런 것들이 계속 넓어지고 깊어지고 강해진다는, 믿음과 기대를 여전히 버리지 않고 있다.

그래서 실망스러웠다. 반대 목소리를 냈던 학내 구성원들(물론 소수라고 믿고 있다)들이 내민 그 기준, 그건 자신들이 지금 이 시간 누군가에게 당하고 있는 차별의 폭력과 크게 다르지 않다는 생각을 영 지울 수가 없다. ‘숨죽인 채 있었어야 했다’는 또 다른 누군가가 뱉은 말은, 영원한 트라우마로 기억되는 ‘가만히 있어라’는 말과 뭐가 다른 지도 모르겠다.

트랜스젠더인 공익인권변호사모임 희망을만드는법 박한희 변호사는 페이스북에 이번 일에 대한 좌절과 괴로움을 호소했다. 그러면서 “자신답게 살아가며 이를 드러내는 존재들은 계속 나타날 것이고 이에 맞춰 사회도 변해나갈 것”이라는 말을 남겼다. 몇 번이나 곱씹어 보지만, 정말 우리 사회가 그렇게 변해나갈 수 있을지는 의문이다. 이 세상엔 온전한 주류도, 온전한 소수자도 없다는 걸, 어느 위치에서는 자신도 소수자에 불과하다는 걸, 진심으로 인정하고 행동과 말로 옮길 수 있는 그런 시간이 올까. 아직, 우리에겐 더 많은 시간이 필요한 것 같다.

남상욱 산업부 기자

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0