[과학자들이 본 코로나바이러스의 정체]

생존에 유리하게 변형하며 진화

사스 메르스처럼 유전자 재조합

숙주 세포와 유연한 결합력이 특징

동물 사람 안 가리고 감염 위험

“세상에서 살아남는 데 가장 유리한 유전자를 가진, 진화의 혜택을 최대로 누린 바이러스.”

과학계가 바라본 코로나바이러스의 정체는 이렇게 요약됐다. 자연에 존재하는 수많은 바이러스 가운데 코로나는 생존에 유리한 능력을 유독 많이 가진 바이러스로 꼽혔다. 이 가운데 신종이 등장했다는 건 인류가 바이러스 감염병 치료에 전혀 다른 방식으로 접근해야 한다는 경고로 해석됐다.

5일 서울 중구 한국프레스센터에서 한국과학기술단체총연합회와 한국과학기술한림원이 공동 개최한 ‘신종 코로나바이러스 감염증 대처방안’ 토론회에 모인 과학자들은 “신종 바이러스는 앞으로 줄줄이 나타날 것”이라며 “바이러스와의 전면전을 준비해야 한다”고 강조했다.

바이러스가 생존에 유리하게 스스로를 변형시키며 진화한다는 건 잘 알려져 있다. 코로나는 이 같은 능력에 최적화된 바이러스다. 코로나의 유전물질(RNA)은 한 가닥의 실처럼 생겼다. 이 ‘실’은 숙주 세포에 들어가면 증식에 필요한 단백질을 곧바로 만들어낸다. 두 가닥의 유전물질(DNA)을 가진 바이러스보다 증식 속도가 훨씬 빠르다. 물론 코로나와 비슷한 구조의 RNA 바이러스는 많다. 그런데 코로나는 그 가운데 덩치가 가장 커서 유전자가 많고 유전자를 다룰 공간도 넓다. 환경 변화에 맞춰 유전자를 변형해야 할 때 선택의 여지가 많다는 얘기다. 증식 과정에서 잘못 전달된 유전자를 바로잡는 능력도 다른 RNA 바이러스보다 뛰어나다.

진화 도중 일어나는 유전자 변형은 대개 돌연변이를 뜻한다. 유전자를 구성하는 단위 물질(염기) 배열이 바뀌는 것(점 돌연변이)이다. 코로나는 변종이 많은데도 점 돌연변이 발생 빈도가 다른 바이러스와 큰 차이가 없다. 대신 코로나는 진화를 위해 놀랍게도 인플루엔자 바이러스가 쓰는 전략을 차용한다.

인플루엔자 바이러스 유전체(유전자 전체)는 여러 덩어리로 나뉘어 있다. 각 덩어리가 바이러스에 끼어 들어갔다 떨어져 나왔다 하는 유전자 재조합 과정에서 변종이 생긴다. 코로나는 유전체가 나뉘어 있지 않은데도 인플루엔자처럼 유전자를 덩어리째 바꿔치기 하면서 생존에 유리한 형태를 찾는다. 신종 코로나와 사스(SARS), 메르스(MERS) 바이러스 등은 모두 재조합의 결과물이다.

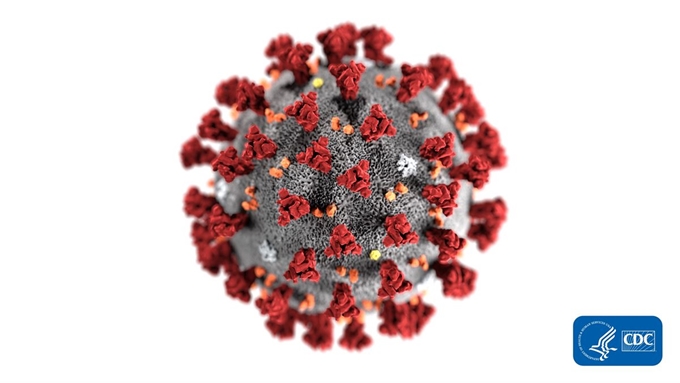

공처럼 생긴 코로나의 표면엔 돌기(스파이크)가 무수히 솟아 있다. 코로나가 숙주 세포와 처음 만나는 부분이 여기다. 스파이크가 숙주 세포 표면에 박혀 있는 단백질(수용체)과 결합해야 바이러스가 세포 안으로 들어가면서 감염이 될 수 있다. 이때의 결합력이 코로나바이러스는 비교적 약하다. 과학자들은 그 덕분에 코로나가 생물 종 간 장벽을 뛰어넘는다 보고 있다. 숙주 세포가 동물이건 사람이건 수용체와 살짝만 결합해도 감염이 가능하기 때문이다.

정용석 경희대 생물학과 교수는 “유전자 재조합 비율이 높고 숙주 세포와 유연하게 결합한다는 건 신종 출현 가능성이 상존한다는 의미”라고 설명했다. 신종 코로나가 아직 크게 변형되지 않은 채 “안정적이다”란 게 세계보건기구(WHO)의 입장이지만 지난 3일엔 중국 연구진이 광둥성의 한 가족에게서 신종 코로나의 변종을 발견했다는 소식이 외신을 타고 전해지기도 했다.

인체는 바이러스에 맞서 싸울 수 있는 능력(면역)을 갖고 있다. 하지만 바이러스는 진화하면서 이를 회피하는 작전을 세워 놓았다. 부하령 한국생명공학연구원 감염병연구센터 책임연구원은 “바이러스의 증식을 억제하는 기존 항바이러스제만으로는 한계가 있다”며 “바이러스의 면역 회피 작전을 막아 숙주의 면역을 강화하는 신개념 항바이러스제 개발이 필요하다”고 제안했다.

임소형 기자 precare@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0