국내 유일 시계학원 ‘국제시계연구원’서 내일의 시계공 꿈꾸는 젊은이들

“명맥 끊긴다고?… 시계 사라지지 않으면 시계공도 영원히”

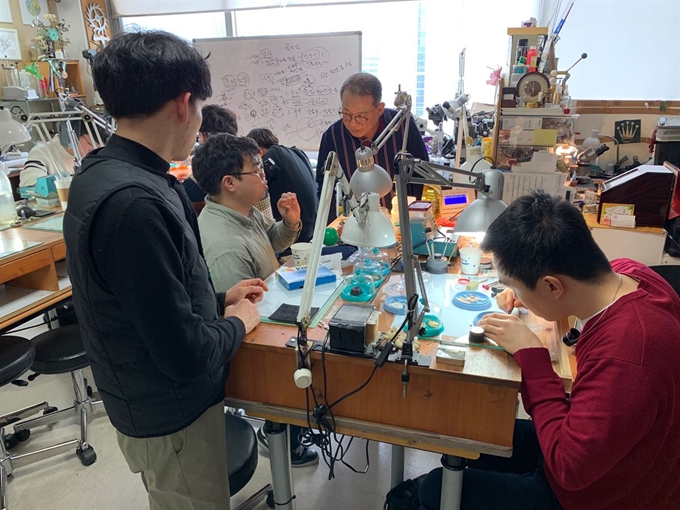

지난달 22일 서울 종로구 세운스퀘어 건물 7층. 과학 실험실을 떠올리게 하는 10평(33㎡) 남짓한 공간에 20~30대 청년 7명이 모여 앉았다. 바로 국내 유일의 시계학원인 ‘국제시계연구원’이다. 책상 위에는 분해를 앞둔 시계와 각종 핀셋 및 드라이브, 현미경과 크고 작은 시계 장비가 놓여 있었다. 스탠드 불빛 아래 마주 앉은 수강생들의 눈빛은 반짝이고 있었다.

과거 우리나라의 시계 기술은 세계적으로 자랑할 만한 수준이었다. 1960년대 이후 국내 시계 산업이 성장하면서 시계 기술자의 인기도 치솟았다. 동네 금은방마다 시계 기술자가 있었고 서울, 부산, 대구 등에 있던 시계 학원에는 수강생이 넘쳐났다. 그러다 1990년을 전후해 배터리로 작동하는 전자식(쿼츠ㆍquartz) 시계가 국내에 들어왔다. 전자식 시계는 저렴하고 고장도 잘 나지 않는데다 기존의 기계식 시계에 비하면 고치는 데에도 정밀한 기술이 필요하지 않았다.

시계공이 되겠다는 이들은 사라졌고 시계 학원은 하나 둘 문을 닫았다. 지금 남아있는 시계공 대부분이 60대 이상인 이유다. 그 탓에 지금도 이들이 물러난 뒤에는 국내 시계 기술의 명맥이 끊길 것을 우려하는 목소리가 많다. 그러나 박성룡(75) 원장이 여전히 문을 닫지 않고 운영 중인 시계 학원에서는 지금도 ‘내일의 시계공’이 되려는 이들이 국내 시계 기술의 명성을 이어갈 준비를 하고 있다.

시계 잡고, 드라이버 쥐고, 기름칠 하는 병아리 시계공들

처음 이곳 시계학원에 오면 누구나 시계의 구조와 작동 원리부터 배운다. 시계 잡는 법, 드라이버 쥐는 법부터 시작해 2개월의 기초과정 동안 시계 분해 및 조립, 세척 방법과 고장 점검, 수리 기술을 공부한다. 기초 과정이 끝나면 심화 과정을 등록해 보다 더 정밀한 부품을 다루고 만드는 과정을 배운다.

이날의 수업 주제는 ‘시계 부품 세척’이었다. 기계식 시계는 수백 개에 이르는 부품들이 잘 움직일 수 있도록 고급 기름이 사용된다. 이 기름이 오래되어 마르거나 진득해지면 시계가 제대로 작동하지 않는다. 박 원장은 “오래된 기름을 닦아내고 새 기름을 바르는 게 세척이다. 시계를 구성하는 부품 구석구석 기름을 잘 닦아야 한다”며 “닦는 게 기본이자 가장 중요한 작업”이라고 강조했다. 40분 넘게 진행된 이론 수업이 끝나자 수강생들은 시계를 분해해 씻는 그릇에 집어 넣기 시작했다.

그 자신도 시계 수리점을 운영한 적도 있는 박 원장은 시계 기술뿐 아니라 수업 중간중간 손님을 상대하는 법에 관한 팁도 알려줬다. 그는 “시계 수리를 맡기기 전부터 있던 흠집을 뒤늦게 발견하고는 시계공에게 따져 묻는 손님도 있다”면서 “우선 손님을 받을 때 기존에 흠집이 없는지 잘 확인하고, 있다면 미리 말을 해야 한다. 사진을 찍어두는 것도 방법”이라고 말했다.

“부품 잘못 건드리면 시계 죽을 수 있어... 늘 가슴 두근두근”

서울 종로 일대는 토익이나 공무원 시험 준비를 위한 학원들이 몰려 있는 곳이기도 하다. 그런 종로 한복판, 젊은이들이 모여 앉아 있을 것이라고는 상상하기 어려운 이곳에 이들은 어떻게 찾아오게 됐을까.

김준배(30) 씨는 2018년 12월부터 시계 기술을 공부하고 있다. 미국에서 대학을 다니며 IT를 공부했지만 적성에 맞지 않아 다른 진로를 고민하다 어릴 적 동네 시계방에서 시계를 고친 기억을 떠올렸다. 김 씨는 “좋아하면서도 평생 할 수 있는 일을 찾다 보니 시계(수리)가 제격이었다”고 말했다. “대부분 일반 기업은 일할 수 있는 나이가 정해져 있지 않나. 시계 기술은 두 눈과 두 손만 있으면 죽을 때까지 할 수 있는 일”이라고 덧붙였다.

김 씨는 “시계 기술은 몇 개월 배워서 완성되지 않는다. 우리는 시계 속도가 맞지 않으면 어딘가에 문제가 있단 건 알지만 하나씩 다 분해를 해 봐야 한다. 고수들은 소리를 듣거나 시계 작동 모습을 보고 어떤 것을 분해해봐야 하는지 안다”고 설명했다. 지금은 시계 회사에 취직하는 것이 목표지만 나중에는 개인 수리점을 여는 게 꿈이다. 또 다른 수강생 김민석(32)씨 역시 “나중에는 조용한 곳에 나만의 작은 부티크를 차리는 게 최종 목표”라고 밝혔다.

인천에 사는 양덕산(24) 씨는 시계 기술을 배우기 위해 매일 왕복 3시간 거리를 이동한다. 양씨가 처음부터 시계에 관심이 많았던 것은 아니다. 줄을 줄이려고 합정의 작은 시계 수리점을 찾았다가 혼자 시계를 고치던 30대 중반의 시계공의 모습을 보고 ‘아 이거다’는 생각이 번뜩 들었다. 그리고 지난해 여름 시계 학원에 등록했다. 7개월이 지난 지금도 종종 밤 새워가면서 시계를 공부할 정도로 시계 수리에 열정적이다.

양 씨는 “늘 새롭게 도전해야만 한다는 게 시계 수리의 매력”이라고 말했다. “시계는 죽을 때까지 배워야 할 정도로 어려운 기술이다. 부품 하나를 잘못 건드리면 되돌릴 수 없는 경우도 많다”며 “잘못 될까 봐 심장이 떨릴 때도 있다. 수술이 끝날 때까지 긴장을 놓지 못하는 의사가 이런 기분이 아닐까 싶다”고 덧붙였다. 20시간 연속으로 시계에 매달린 적도 있다는 그를 보고 남들은 ‘고시 공부하는 것 같다’고 말할 정도다. 양 씨는 “시계 수리 장인처럼 되려면 멀었다. 아직까지 우리는 병아리 수준”이라고 덧붙였다.

“시계 사라지지 않는 한 시계공은 필요… 시계 미래를 이끌 인재들”

박 원장이 시계 강의를 시작한 것은 62년여 전인 1958년이다. 처음에는 남대문 근처에 있던 한미시계학원에서 강사 생활을 했다. 그가 한창 학원에서 강사를 하던 1960년대에는 한 반에 모인 수강생 수가 50~60명 정도였다. 그는 “그때는 시계 수리공이라면 외국에서도 이민을 환영하던 분위기”라며 “전국 시계 학원이 북적북적했다”고 말했다. 그 자신만 해도 시계를 배우고 독일로 이민을 가려고 했으나 계획이 불발되자 한국에 남아 강의를 시작했다. 1982년 직접 학원을 열고는 수강생이 줄을 이었다. 그는 이렇게 가르친 학생을 국제기능올림픽에 출전시켜 각종 대회에서 메달을 받아오기도 했다. 시계 학원 한쪽 벽면에는 각종 대회 출전 상장과 이 같은 공로로 인정받은 훈장이 여럿 걸려 있었다.

그는 “당시 우리나라는 시계 수리로 이름을 날렸다. ‘한국 사람은 손 크기가 작아서 정밀 작업을 잘 한다’, ‘젓가락질이랑 바느질 때문에 손재주가 좋다는 평이 많았다”고 말했다. 국제 대회에서 이름을 날리며 우리나라도 명품 시계를 만들 수 있겠다는 기대감이 높아지던 차에 1990년도를 전후해 중국에서 전자식 시계가 대량으로 수입됐다. 그는 “1990년대는 시계가 죽은 해”라고 말했다. 그는 “지금 시계 수리공 중에 50대가 없는 이유도 바로 그 때문”이라고 덧붙였다. 지금의 50대가 사회생활을 시작하던 20대였던 당시에 시계 수리를 배우려는 이들이 없었던 것이다. 국내 시계공의 공백이 그 때 생겼다.

“그러다 2000년이 왔다.” 번뇌의 날들을 지내면서도 학원을 지켰던 그는 국내 시계 수리 산업의 부활을 이렇게 표현했다. 국내에서 명품 기계식 시계가 인기를 얻기 시작하면서 시계 기술자에 대한 수요도 커졌다. 시계 학원도 다시 살아나기 시작했다. 그렇게 2000년대 초부터 이곳에 시계를 배우러 온 이들이 지금도 국내 시계 산업 곳곳에서 활약하고 있다. 롤렉스나 리치몬트, 스와치, 오메가 등 지금까지 국내외 시계 회사에 취직한 이들만 수십 명이 넘고, 일부는 개인 수리점을 운영하고 있다.

박 원장은 시계 수리 산업이 예전 같지 못한 것이 아쉽지 않느냐는 질문에 오히려 “그만큼 여기(시계 학원)에 중요한 사람들이 모여 있다는 거”라고 답했다. “기술은 예전부터 훔쳐갈 일도 잃어버릴 일도 없는 무형의 재산이다. 시계 기술은 몇 년을 공부해도 계속 배울 것이 있을 정도로 어려운 기술”이라는 그의 대답에서는 시계 수리 기술과 이를 공부하려는 제자들에 대한 자부심이 느껴졌다. 박 원장은 “사람들은 시계 기술을 하찮게 볼 수도 있지만 시계 기술은 굉장히 소중한 기술이다. 시계가 사라지지 않는 한 시계 수리공은 계속 필요하다”고 덧붙였다.

이미령 인턴기자 digital@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0