‘뉴욕의 허파’라 불리는 뉴욕 맨하튼 심장부에 위치한 센트럴파크는 1873년 완공되기 전에는 흑인 자유민과 아일랜드인들이 살았던 척박한 땅이었다. 공원을 설계한 미국 건축가 프레더릭 로 옴스테드(1822~1903)는 여러 인종과 계급, 민족들이 한데 섞일 수 있는 장소를 만들어 도시문제를 해결하고 사회적 통합을 이루고자 했다. 설계자의 의도와 달리 센트럴파크는 40년이 지나기도 전에 5번가를 따라 부자들을 위한 단독 주택으로 채워지면서 백인 부유층의 여가공간으로 전락했다.

인간 군상들의 삶의 형태를 드러내는 도시는 인류 최고 발명품으로 꼽힌다. 하지만 이 발명품은 때로 계획한 의도와 달리 거주하는 이들에 의해 끊임없이 수선된다. 책은 노동과 도시화 연구의 세계적 권위자로 꼽히는 미국의 사회학자 리처드 세넷(77)이 ‘인간이 살아가는 도시를 어떻게 만들 것인가’에 관한 고찰을 담은 것이다. 세넷은 구체적인 실천을 통해 스스로 삶을 만드는 존재인 인간(호모 파베르)이 개인적 노력과 사회적 관계, 물리적 환경을 어떻게 형성하는지 설명하는 프로젝트를 추진해왔다. 앞서 인간이 무언가를 만들어내는 기술을 다룬 ‘장인(한국어판 2010년 발행)’과 사회적 협력을 만들어내는 방법을 쓴 ‘투게더(2013년 발행)’에 이은 ‘짓기와 거주하기’는 인간 군상의 집합체인 도시를 만드는 법을 다룬 완결판이다.

도시가 만들어지는 방법을 살피기 위해 저자는 우선 도시를 빌(Ville)과 시테(Cité)로 구분한다. 빌은 건설되는 물리적 도시를, 시테는 시민들이 일상생활에서 느끼는 정신적 도시를 말한다. 단적으로 열악하게 설계된 뉴욕의 어느 터널에서 발생하는 교통 정체는 빌의 문제이며, 수많은 뉴요커를 새벽에 터널을 지나 달음질치게 만드는 무한 경쟁은 시테의 문제라고 저자는 구분한다.

도시는 끊임없이 변주되는 둘의 관계에서 형성되는데, 저자는 오늘날 도시가 빌과 시테가 이혼했다고 선언한다. 저자는 그 예로 1925년 프랑스 파리 한복판에 간선도로를 뚫고 거대한 고층 빌딩을 세워 쾌적한 도시를 만들 계획을 세웠던 ‘현대건축의 아버지’인 르 코르뷔지에(1887~1965)의 부아쟁 계획을 든다. 빌을 위해 시테를 부정했다고 그는 지적했다. 그의 눈에는 한국의 스마트 시티 송도도 빌과 시테가 이혼한 대표적 예다. 그는 스마트 기술을 활용해 안전하고 깨끗하고 무엇보다 더 효율적으로 만들고자 했지만 이런 도시에서의 삶은 단조롭고 무기력해져 결국 사람들로부터 외면당했다고 지적한다.

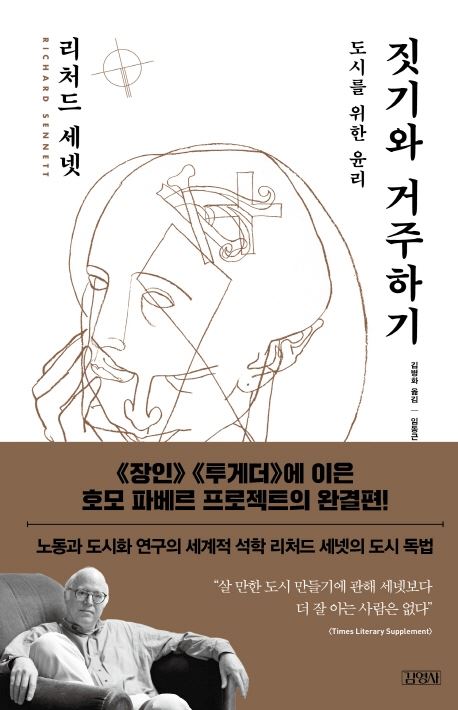

짓기와 거주하기

리처드 세넷 지음ㆍ김병화 옮김

김영사 발행ㆍ512쪽ㆍ2만2,000원

그가 빌과 시테의 화해를 시도하며 꺼내 든 키워드는 ‘열린’이다. 전근대, 르네상스에서 현대에 이르기까지 건축과 관련한 무수한 사례와 철학적 이론을 바탕으로 저자는 열린 도시를 모색한다. 그는 인도 델리 남동부의 시장 네루 플레이스와 상하이의 앞, 뒷마당이 딸린 전통적 건물인 시쿠멘 등을 소개한다. 이들 공간이 이루는 도시는 구성원들이 서로를 배제하지 않고 포용하고 배려한다. 도시는 스스로 변화하고, 외부의 변화에도 유연하게 대처한다. 저자는 미국의 건축가 로버트 벤투리의 말을 빌려 “여럿 중의 한 사람으로서 살아가면 의미의 명료함보다는 의미의 풍부함이 가능해진다. 이것이 열린 도시의 윤리이다”라고 끝맺는다.

강지원 기자 stylo@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0