※ 어쩐지 펼쳐 보기 두려운 고전을 다시 조근조근 얘기해 봅니다. 작가들이 인정하는 산문가, 박연준 시인이 격주 금요일 ‘한국일보’에 글을 씁니다

<22>루이스 캐럴 ‘이상한 나라의 앨리스’

카페에서 ‘이상한 나라의 앨리스’를 읽는데, ‘엘리제를 위하여’가 흐른다. 피아노를 배울 때 누구나 한번쯤 연주해보던 곡, 후진하는 트럭에서 흘러나오던 곡, 어느 집 초인종을 누르면 나오던 소리, 집 전화벨로 쓰이던 익숙한 멜로디!

베토벤은 이 곡이 ‘일상 속 음악’이 될 줄 알았을까. 이렇게 사용하는 걸 그가 좋아할까, 생각해 보다 깨달았다. 이게 고전이구나! 고전은 벽장에 모셔두고 기리는 작품이 아니라, 일상에서 누구나 쉽게 접하고 ‘사용하는’ 작품이구나! 오래 되어 가치와 역사를 지닌 것, 사람들이 공공재처럼 사용하고 누리는 것, 예술가들에 의해 끊임없이 변주되어 재탄생하는 것이 진정한 고전이다!

루이스 캐럴(1832-1898)의 ‘이상한 나라의 앨리스’는 고전 중의 고전이다. 이 책은 1865년 출간 후 150년 동안 세계 여러 나라에서 사랑 받았다. 다양한 삽화가 실린 여러 번역본, 캐릭터 상품, 연극, 영화, 미술전시에서 ‘앨리스’를 볼 수 있으며 여전히 흥미로운 작품으로 평론가들의 해석과 평가를 받아낸다.

이 책을 지배하는 논리는 난센스다. 풍자와 아이러니와 말놀이다. 사실 이것을 제대로 이해할 수 있는 존재는 아이가 아니라 어른이다. 때문에 ‘이상한 나라의 앨리스’는 어른이 되어 다시 읽어 봐야 하는 책이다. 어릴 때는 우스개로 들리던 말들, 인물들이 벌이는 황당한 사건들이 색다르게 보인다.

미친 모자장수, 무기력한 겨울잠 쥐, 알 수 없는 말을 남기고 사라지는 체셔 고양이, “저 놈의 모가지를 쳐라”고 명령만 내리는 여왕, 우왕좌왕 시중을 드는 부하들, 엉망진창인 크로케 경기 룰, 동물들의 논리가 없는 난상토론, 모든 일에서 교훈을 찾는 공작부인 등!

과연 우리에게 낯선 이야기인가. 뉴스를 보면 자주 볼 수 있는 광경 아닌가. 국회에서 의원들이 법안을 상정하고, 찬반으로 의견이 나뉘어 벌이는 온갖 ‘행태’가 떠오르지 않는가. 어린 아이가 뉴스 속 상황을 보면, 앨리스처럼 ‘이상한 나라’에 와있다는 생각이 들지 않겠는가? (물론 뉴스에는 ‘위트’와 ‘시적 언어’가 없다) 앨리스가 떨어진 곳은 이상한 ‘어른들의’나라로 보이기도 한다.

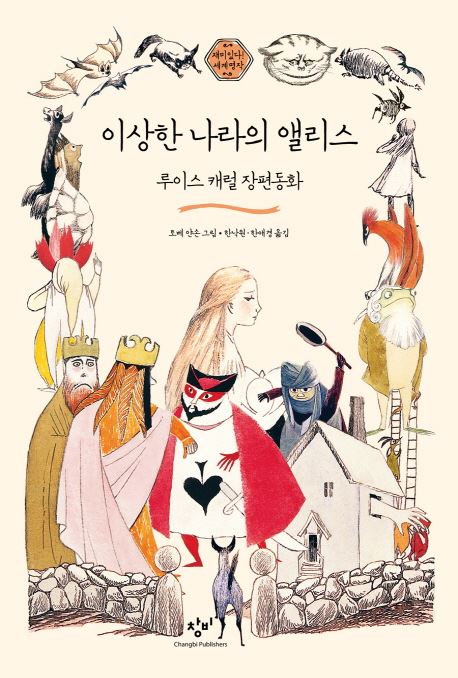

이상한 나라의 앨리스

루이스 캐럴 지음, 한낙원ㆍ한애경 옮김, 토베 얀손 그림

창비 발행ㆍ211쪽ㆍ9000원

“앨리스는 무슨 영문인지 도무지 알 수 없었다. 모자 장수가 하는 말은 아무 뜻도 없는 것 같이 느껴졌지만, 분명 다른 나라 말은 아니었다.” (107쪽)

이 이상한 세계에 섞이지 못하고 ‘낯선 존재’인 앨리스는 수시로 키가 커졌다 줄었다, 반복하며 성장한다. 성장이란 모험이고, 두려움이고, 변화다. 읽을 때마다 나를 설레게 하는 문구가 있는데, 이 책에서 내가 가장 좋아하는 문장이다.

“나를 마셔요.”

이 짧은 문장에 매혹되고 싶어, 이 책을 자주 읽는다. 이걸 마셔야, 모험을 지속할 수 있다. 앨리스는 매번 시도하고, 매번 달라진다. 그 다음, 이렇게 말한다.

“어? 기분이 참 이상하네! 내 몸이 망원경처럼 줄어드나 봐! 양초처럼 점점 작아져서 사그라들지도 몰라. 그럼 난 어떻게 되는 거지?”(19쪽)

“교훈 같은 건 없을지도 몰라요.”(139쪽)

“오늘 아침부터 시작된 모험 이야기라면 해 줄 수 있겠지만, 어제 이야기라면 아무 소용없어요. 난 어제와는 다른 사람이니까요.”(167쪽)

하루 동안의 모험으로 앨리스는 자신이 “어제와는 다른 사람”이 된 것을 깨닫는다. 이 책은 판타지와 모험물의 고전이다. 모험의 주인공이 ‘여자 아이’인 것도, 이야기에 교훈을 담지 않고 재미있는 사건 전개로 일괄한 것도 새삼 흥미롭다. 어른들이 읽으면 블랙유머와 말놀이에 웃게 되고, 아이들이 읽으면 환상적인 이야기 전개에 푹 빠져 읽을 수 있을 것이다.

박연준 시인

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0