중서부 교두보이자 일대일로 관문… 한일 정상 불러 시진핑 치적 홍보

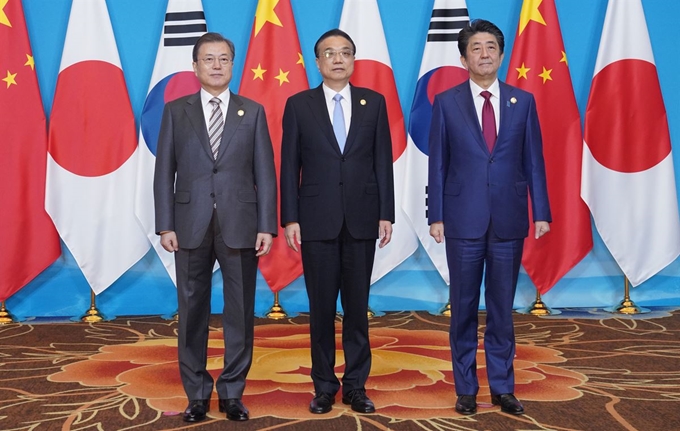

한중일 정상회의가 24일 중국 쓰촨(四川)성 청두(成都)에서 열렸다. 수도 베이징(北京)에서 비행기로 3시간30분 걸리는 곳이다. 서울과 베이징 간 거리보다 멀다. 그렇다 보니 문재인 대통령은 전날 베이징을 찾아 시진핑(習近平) 중국 국가주석과 정상회담ㆍ오찬을 마친 뒤 곧장 청두로 이동해야 했다. 외교 소식통은 “일정이 촉박해 베이징에서 다른 동선을 짤 수 없었다”고 말했다.

문 대통령이 청두로 떠난 후에는 아베 신조(安倍晋三) 일본 총리가 베이징에 도착했다. 아베 총리는 시 주석과 정상회담ㆍ만찬을 끝내고 자정이 다 돼서야 청두에 도착했다. 두 정상이 번갈아 회의 주최국 수도를 거쳐 지방으로 향하는 건 정상외교에서 전례를 찾기 어려운 광경이다. 중국이 마치 황제인양 으스댄다는 지적이 나오는 이유다.

중국이 과거 2009년 10월과 2012년 5월 등 두 차례 한중일 정상회의를 주최할 때에는 장소가 모두 베이징이었다. 그렇다면 중국은 왜 주변국에 번거로운 수고를 떠안기면서까지 3국 정상회의 장소를 청두로 정했을까.

청두의 도시 성격을 보면 의도를 짐작할 수 있다. 청두는 중국이 의욕적으로 추진하는 중서부 대개발의 교두보이자 시 주석의 역점사업인 일대일로(一帶一路ㆍ육상 및 해상 실크로드)의 관문이다. 경제발전을 통해 중국인의 삶을 개선하고, 대외적으로는 미국에 맞서 중국의 위상을 뽐낼 수 있는 상징적인 도시라고 할 수 있다. 지난 10월 미국 싱크탱크인 밀컨연구소는 “중국 34개 도시를 대상으로 조사한 결과 청두가 올해 고용과 임금, 1인당 지역총생산, 외국인직접투자(FDI) 등 각종 경제성과에서 1위에 올랐다”고 발표했다.

따라서 중국 정부 입장에선 한일 정상이 청두를 찾아 대형 외교이벤트를 벌이는 모양새를 연출하는 것 자체가 자국민들의 자긍심 고취로 이어질 수 있을 거라고 판단했음직하다. 시 주석 집권 2기의 치적을 강조해 홍보 효과를 극대화하는 데에도 안성맞춤 카드다. 또 청두는 ‘삼국지연의’에서 유비가 세운 촉한의 수도이기도 하다. 이를 감안해 문 대통령은 한중일 비즈니스 서밋 기조연설에서 “한중일을 잇는 수많은 연결고리 가운데 삼국지만한 것이 없다”고 말했다.

중국이 외국 정상들을 지방의 대도시로 데려가는 방식은 올해 들어 부쩍 잦아졌다. 시 주석은 지난 4월 나렌드라 모디 인도 총리와의 첫 정상회담을 후베이(湖北)성 우한(武漢)에서 가졌고, 9월에는 앙겔라 메르켈 독일 총리도 우한으로 초청했다. 우한은 2006년 본궤도에 오른 중국 중부개발의 거점이다. 시 주석은 지난달에는 경제수도 상하이(上海)의 수입박람회 개최에 맞춰 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령과 만찬을 함께 하며 우의를 다졌다.

베이징=김광수 특파원 rollings@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0