승승장구하던 김우중과 대우그룹은 1997년 국제통화기금(IMF) 구제금융 사태로 급격히 세가 기울기 시작했다. ‘세계 경영’ 선두에 섰던 만큼 다른 어떤 그룹사보다 타격이 클 수밖에 없었다. 수출을 하기 위해 수입을 할 수밖에 없는 구조는 원 달러 환율이 두 배 가까이 오르면서 타격을 피할 수가 없었다. 급한 대로 대우는 차입 경영에 의존했지만 이 역시 금리가 30% 이상 뛰자 속수무책으로 유동성 위기에 몰릴 수밖에 없었다.

당시 전국경제인연합회 회장이던 김 전 회장은 1998년 초 당시 김대중 대통령당선자에게 외환위기 극복을 위한 해법으로 ‘500억 달러 무역 흑자론’을 내걸었다. 수출을 확대해 외화를 벌어들여 외환위기를 극복해야 한다는 주장이었지만 ‘한국 기업의 부채를 줄여야 한다는 국제금융기구(IMF)의 가이드라인을 고집하던 경제관료들에게는 설득력이 없었다.

김 전 회장은 여러 차례 “내가 전경련 회장을 맡지 않았더라면 경제관료들과 갈등을 빚지 않았을 것이고, 그렇다면 대우 해체로 이어지지 않았을 것”이라고 직원들에게 말해왔다고 한다. 김대중정부 경제관료들과의 갈등이 해체로 이어졌다고 주장하는 것이다. 이 같은 주장은 2014년 8월 대우그룹 해체 15주년을 맞아 신장섭 싱가포르국립대 교수가 집필한 대화록 ‘아직도 세계는 넓고 할 일은 많다’에서 찾아볼 수 있다. 책에는 대우그룹 해체가 경제관료의 정치적 판단 오류 때문이라는 ‘기획 해체론’이 담겨 있다. 하지만 김 전 회장과 대우그룹의 차입을 통한 과잉투자가 그룹 해체의 주된 이유라는 시각도 팽팽하다.

김 전 회장은 1999년 10월, 중국 엔타이 열린 자동차부품공장 준공식에 참석한 뒤 종적을 감췄다. 외환위기에 대한 대우 책임론이 거세지고 검찰이 수사에 나설 기미가 보이자 잠적한 것이다.

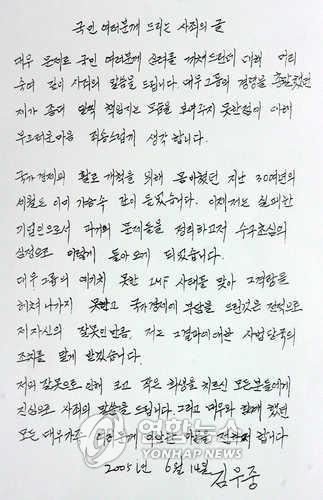

5년8개월 간의 해외 도피생활을 하던 김 전 회장은 2005년 6월 입국해 검찰 조사를 받았다. 2006년 분식회계 및 사기대출, 횡령 및 국외 재산도피 등의 혐의로 징역 8년6개월, 추징금 17조9,253억원이 확정됐고, 2008년 1월 대통령 특사로 사면 받았다.

김 전 회장은 그룹 해체 후에도 자신이 적극적으로 시장을 개척한 베트남에 머물며 인재양성 사업을 펼쳐왔다. 김 전 회장이 마지막으로 공개석상에 모습을 드러낸 것은 지난해 3월 대우 창업 51주년 기념행사 때였다. 대우그룹 임직원들은 1999년 그룹 해체 이후에도 매년 창업기념행사를 진행해왔다.

하지만 김 전 회장은 마지막까지도 천문학적인 추징금과 세금에 대해선 미납한 채로 생을 마감하면서 불명예스러운 자취도 남겼다. 김 전 회장에겐 여전히 18조원에 달하는 추징금이 미납 상태로 남아 있다. 김 전 회장은 또 지방세 역시 내지 않았다. 서울시에 따르면 김 전 회장은 지난해와 비슷한 35억1,000만원을 내지 않아 2년 연속 고액 상습 체납자 리스트에 올랐다. 김 전 회장은 국세청과 소송을 벌이다가 2017년 대법원에서 패소, 지난해부터 명단에 포함됐다.

남상욱 기자 thoth@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0