울진 대게빵, 강릉 오징어빵, 설악산 단풍빵, 경주 주령구빵, 신라 미소빵, 양남 주상절리빵, 청주 직지빵, 삼청동 경복궁빵…

‘□□ △△빵’ 식으로 지역명과 특산물 이름이 결합한 빵이 넘쳐 나고 있다. 한 번쯤 이름을 들어봤을 법한 지역에는 대부분 이런 빵이 존재한다. 이름만 들으면 지역의 특성과 개성을 담았을 것으로 추측되지만 직접 맛을 보면 판단은 달라진다.

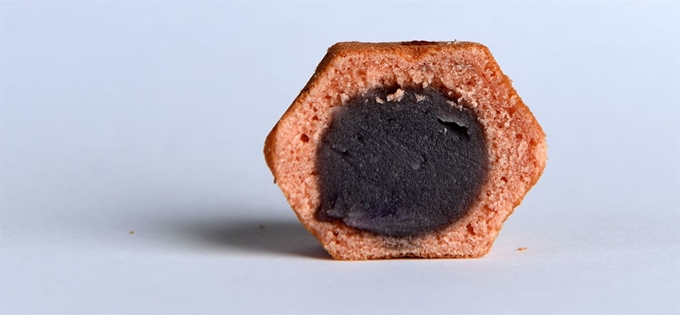

한국일보 ‘뷰엔(View&)’팀이 지역의 주요 빵으로 알려진 제품 10개를 직접 구입해 확인해 본 결과 겉모습만 차이를 보였을 뿐 맛이나 식감에서 큰 차이를 발견하기 어려웠다. 빵은 곡물 반죽에 팥소가 들어가고 호두가 약간 첨가된 형태가 주를 이뤘다. 대부분 쉽게 예상 가능한 맛이었다. 일부 제품에는 특산품의 분말이 들어가 독특한 향을 내기도 했지만 맛을 끌어올리는 요소로는 작용하지 못하는 것으로 보인다.

겉만 다르고 속은 비슷한 빵이 우후죽순 등장하고 있는 이유는 이런 종류의 빵이 다양한 형태로 쉽게 제작이 가능하기 때문이다. 이들 빵은 대부분 풀빵으로 겨울철 길거리에서 판매하는 붕어빵과 같은 계열이다. 반죽을 붓고 소를 얹는 방식으로 제작하기 때문에 빵틀만 갖추면 비교적 쉽게 생산이 가능하다. 빵틀 형상대로 결과물이 나오기 때문에 겉모습을 다르게 만들기 편리하다. 생산 시간이 짧고 과정이 단순해 자동화가 쉽고 규격화도 가능한 장점도 있다. 하지만 밀가루나 보리 등이 주원료가 되는 반죽에 팥이나 커스터드 크림 등으로 속을 채우는 단순한 제조 방식은 제품의 맛을 차별화하고 고급화하는 데 한계로 작용한다. 대다수 지역 빵 맛이 큰 차이가 없는 이유다. 지역 빵을 먹어 본 다수의 소비자들이 ‘호두과자 맛’이라고 평가하는 것도 이를 방증한다.

이런 빵이 홍수를 이루는 또 다른 이유는 제품 홍보가 쉽다는 것이다. 음식 본연의 맛을 끌어올리지 않아도 지역이나 특산품의 명성에 기대 제품을 알리기 편하다. 포털 사이트 연관 검색어에 지역 이름과 함께 묶일 수 있고 사회관계망서비스(SNS)에 관련 해시태그로 제품이 알려질 가능성도 높일 수 있다. 관광 상품 개발에 어려움을 겪고 있는 지방자치단체에도 이들 제품을 특산품으로 내세울 수 있도록 해 여러모로 제품을 알리기 수월하다. 지역 특색을 담고 있는 기념품이나 선물이 드물다 보니 이런 종류의 빵이 선물로 활용될 수도 있다. 관광객으로 하여금 SNS에서 ‘인증’의 수단으로 활용이 가능하다는 장점도 있다. 실제로 대다수의 제품들은 맛으로 알려지기보단 지역을 방문했을 때 이색적인 경험을 증명하는 수단으로 이용되는 경우가 많다. 많은 빵들이 맛보다는 일시적으로 흥미를 끄는 요소로 소비되고 있는 것이다.

음식평론가 이용재씨는 “특정 빵이 성공을 하니 그 형식만 그대로 베껴 오면서 이상한 빵이 난립하게 됐다”며 “특산물 개발에 열을 올리는 지자체까지 가세하다 보니 오징어, 명태, 멍게 등 빵과는 어울리지 않는 지역 특산물이 첨가되는 경우도 있다”고 말했다. 이씨는 또 “지역이나 특산물의 형태를 빵으로 형상화하는 데 집착하기보다 지역 특색이나 식재료의 특성을 잘 담아내는 음식에 스토리를 가미하는 것이 중요하다”고 말했다.

김주영 기자 will@hankookilbo.com

박서강 기자 pindropper@hankookilbo.com

윤소정 인턴기자

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0