30~31일 서강대서 '동아시아 기억의 연대와 평화' 학술회의 열려

#1. “우리도 용서하니, 그대들도 우리를 용서하라.” 1965년 11월 18일 폴란드 가톨릭 주교단은 2차 세계대전 종전 20주년을 맞아 독일 주교단에 특별한 사목 편지 한 장을 보냈다. 나치 독일의 가장 큰 희생자였던 폴란드 가톨릭 교회가 독일을 용서하겠다는 내용이었다. 더 놀라운 건, 피해자가 가해자에게 용서를 먼저 구했다는 점이다. 가해자가 잘못을 인정하지 않는 상황에서 피해자가 나서 화해의 손길을 내민 것이다.

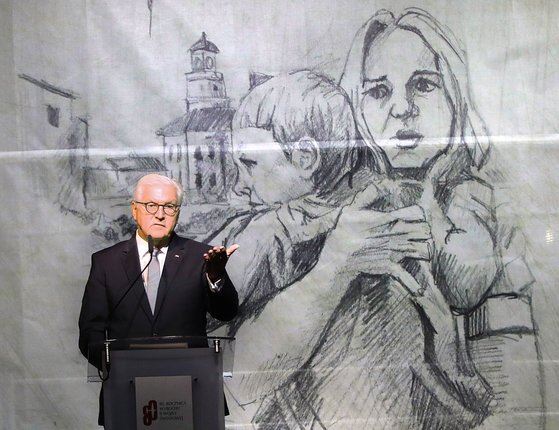

#2. 지난 9월 1일, 2차 세계대전 당시 독일군의 공습으로 도심의 75%가 폭격 피해를 본 폴란드 중부 비엘룬에서 프랑크 발터 슈타인마이어 독일 대통령은 “비엘룬 공격의 희생자와 독일의 압제에 희생된 폴란드인에게 고개를 숙이면서 용서를 구한다”고 사과했다. 슈타인마이어 대통령은 “우리는 절대 잊지 않을 것”이라며 과거의 잘못을 되풀이 하지 않을 것이라 강조하기도 했다. 80년 전 과거에 대한 사과는 곧 미래를 향한 다짐으로 이어졌다.

2차 세계대전의 ‘가해자’ 독일은 전쟁 범죄에 대해 끊임없이 몸을 낮추며 도덕적으로 신망받는 모범 국가의 길을 걷고 있다. 그러나 독일의 진정 어린 반성이 있기까지 ‘피해자’였던 폴란드의 선제적인 화해의 노력이 뒷받침됐다는 사실은 많이 알려져 있지 않다.

30~31일 서강대에서 열리는 한일 국제학술회의 ‘동아시아 기억의 연대와 평화: 한일 가톨릭교회의 화해와 협력’은 폴란드 주교단의 사목 편지를 소개하며 한일 가톨릭 교회가 경색된 한일 관계를 풀기 위한 방안을 모색하기 위해 마련됐다. 1996년부터 협력을 이어온 ‘한일 주교 교류모임’과 서강대 트랜스내셔널인문학연구소(소장 임지현 서강대 사학과 교수)가 공동으로 기획한 행사다.

임지현 교수는 기조연설에서 ‘폴란드의 주교단 편지’에 대해 “2차 대전 당시 가해자-피해자의 기억을 폴란드와 독일의 ‘희생자 의식 민족주의’(임 교수가 제시한 개념으로 피해자이니 배타적 민족주의가 정당화된다고 생각하는 집단의식)에서 구출해, 일국적 차원을 넘어선 초국가적 화해와 용서의 행위였다”고 평가했다.

2차 세계대전의 비극을 겪은 폴란드와 독일의 과거사는 복잡하게 얽혀 있었다. 폴란드는 나치 독일의 가장 큰 희생자임이 분명했다. 그러나 평범한 독일인들은 스스로를 “히틀러의 첫 번째 희생자이자, 마지막 희생자”로 인식했다. 실제 이들은 연합군의 무차별 폭격과 강제 추방 등으로 고통을 겪었다. 독일 피난민들을 임시 수용한 폴란드 억류수용소에서 자행된 범죄는 나치 강제수용소와 다를 바 없었다.

임 교수는 “나치에 희생당한 600만 폴란드인과 소련 적군과 폴란드 등의 복수에 희생된 200만 독일인의 희생을 등치 시킬 수 없다”면서도 “더 큰 희생자가 작은 희생자의 희생을 부정하고, 희생자의 지위를 독점하는 근거로 작동되면 화해의 발목을 잡는다”고 지적했다. 다만 아직 용서할 준비가 돼 있지 않은 희생자들의 의견을 묻지 않은 채 교회의 이름으로 용서를 일방적으로 선언한 것은 ‘용서의 남용’이라고 임 교수는 비판했다.

폴란드와 독일의 역사적 화해 과정에서 한일 가톨릭은 어떤 교훈을 배울 수 있을까. 임 교수는 ”식민지 시대에 대한 일본의 사과와 반성은 필요조건이다. 그러나 필요충분조건까지 충족되는 것은 아니다”며 “가해자는 고통이 없고 피해자는 죄가 없다는 ‘강압적 이분법’에서 벗어날 때, 화해와 용서의 담론은 민족주의의 인질에서 벗어나 ‘슬픔의 보편성’에 주목하게 될 것”이라고 말했다. 토론자로 나선 김진호 목사(제3시대 그리스도교연구소)는 “서로 희생자 의식 민족주의에 따라 줄다리기하는 대화는 국가주의 프레임에 갇힌 대화로 환원될 가능성이 농후하다”며 “한국과 일본의 기억공간에서 이름도 없이 사라져 간 이들의 소리를 복원하는 대화여야 할 것”이라고 강조했다.

강윤주 기자 kkang@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0