제119회 맞은 노벨상 수상자 이모저모

매년 10월마다 돌아오는 ‘노벨상 시즌’이 올해도 어김없이 도래했습니다. 노벨상 시즌이 되면 어김없이 화두에 오르는 주제가 있죠. 이웃나라인 일본과 우리나라의 노벨상 개수 비교인데요, 25개의 노벨상(국적 기준)을 가진 일본과 달리 우리나라는 한 차례의 노벨평화상 수상 기록이 전부입니다. 특히 올해는 리튬이온 배터리를 개발해 온 일본 화학자 요시노 아키라(吉野彰ㆍ71)가 노벨화학상을 받으면서 2년 연속 노벨상 수상자를 낸 일본의 수상 비결에 관심이 커지고 있습니다.

먼저 노벨상의 역사부터 살펴볼까요. 노벨상을 탄생시킨 스웨덴의 발명가이자 화학자 알프레드 노벨은 유언을 통해 “인류에게 공헌을 가장 많이 한 사람들, 물리ㆍ화학ㆍ생리의학ㆍ문학ㆍ평화의 분야에서 매년 상금 형태로 나누어 주라”고 밝혔습니다. 1900년 노벨재단이 설립되고, 이듬해부터 노벨상이 수여됐는데 노벨 경제학상은 1968년에 추가됐죠. 국제적인 상을 가리켜 흔히 ‘○○계의 노벨상’이라고 표현할 정도로 노벨상은 세계에서 가장 권위를 인정받는 상입니다. 수상자는 상금 900만크로나(한화 약 10억9,000만원)와 함께 노벨상 메달과 증서를 받는다고 하네요.

올해 119주년인 노벨상은 7일(현지시간) 생리의학상을 시작으로 8일 물리학상, 9일 화학상, 10일 문학상, 11일 평화상이 발표됐고, 14일 경제학상 수상자 발표를 끝으로 막을 내렸습니다.

생리의학상은 ‘세포학자’인 윌리엄 케일린(62) 미국 하버드대 교수, 그레그 시멘사(63) 미국 존스 홉킨스 의대 교수, 영국 런던 프랜시스크릭 연구소의 피터 래트클리프(68) 교수 등 3인이, 물리학상은 우주에 대한 인류의 이해를 높이는데 기여한 제임스 피블스(84) 미국 프린스턴대 교수, 미셸 마요르(77), 디디에 쿠엘로(53) 스위스 제네바대 교수 3인이 받았습니다. 존 구디너프(97)와 스탠리 휘팅엄(78), 요시노 등 3명은 노벨화학상을, 문학상은 오스트리아의 페터 한트케(76)와 폴란드의 올가 토카르추크(57)에게 돌아갔습니다. 에티오피아의 아비 아머드 알리(43) 총리는 100번째 노벨평화상 수상의 영예를 안았죠. 세계대전 중 평화상 수상자 선정이 없던 탓입니다.

그렇다면 노벨상 최연소 수상자는 누구일까요. 앞서 파키스탄 여성 인권을 위해 싸웠던 말랄라 유사프자이(22)가 2017년 17세에 노벨평화상을 받았습니다. 올해는 16세의 스웨덴 환경운동가 그레타 툰베리의 최연소 노벨평화상 수상이 점쳐졌지만, 오랫동안 국경분쟁을 벌여온 에리트레아와의 화해를 주도한 공로를 인정받은 아비 총리에게 돌아갔어요. 공공연하게 노벨상 욕심을 드러냈던 도널드 트럼프 미국 대통령의 수상도 자연스레 좌절됐습니다. 한국의 유일한 노벨상 수상자인 김대중 전 대통령 역시 노벨평화상을 받은 바 있습니다.

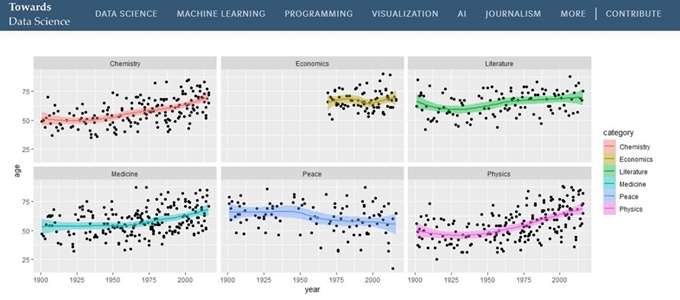

대신 올해 노벨상은 ‘최고령’ 수상자를 냈습니다. 만 97세인 올해 노벨화학상 공동 수상자 존 구디너프 교수인데요, 이전 최고령 수상자는 바로 지난해인 2018년 만 96세의 나이에 노벨물리학상을 받은 아서 애쉬킨 박사였습니다. 연구 분야와 무관하게 노벨상 수상자들의 연령은 계속해서 높아지고 있다고도 해요. 올해 노벨생리의학상 평균 나이는 63.3세, 노벨물리학상 평균 나이는 71.3세, 노벨화학상 평균 나이는 82세입니다. 지난해 수상자도 70세가 넘는 고령이 다수였습니다.

한국연구재단의 자료에 따르면 최근 10년간 노벨상 수상자들이 수상을 하기까지 평균 31.4년이 걸렸다는데요, 올해 일본의 노벨상 수상자 요시다 역시 수상 이유였던 리튬이온 배터리 개발에 착수한 지 38년 만에 성과를 인정 받았습니다. 이렇게 보면 어쩌면 노벨상 수상은 30여년 동안 연구자의 노력은 물론, 연에 몰두할 수 있는 안정적인 연구 환경 지원과 연구자 지위가 뒷받침 돼 있기에 가능한 결과가 아닐까요. 한국 사회는 과연 그런 준비와 지원을 하고 있는 걸까요.

전혼잎 기자 hoihoi@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0