“아, 삶은 아직 끝나지 않았고 가기 전에 나는/써야 하는 시들이 몇 편 있었던 것이다.//(…)//몇 편의 시가 나에게 남아 있는지 나는 아직 모르겠다./가기 전에 쓸 시가 있다면 쓸 수 있을 것이다./내일, 내일 가더라도.//그리고 가야겠다. 나에게 그 많은 것을 준 세계로./그리고, 그리고, 당신들에게로.” (2018년 4월 15일 시작 메모)

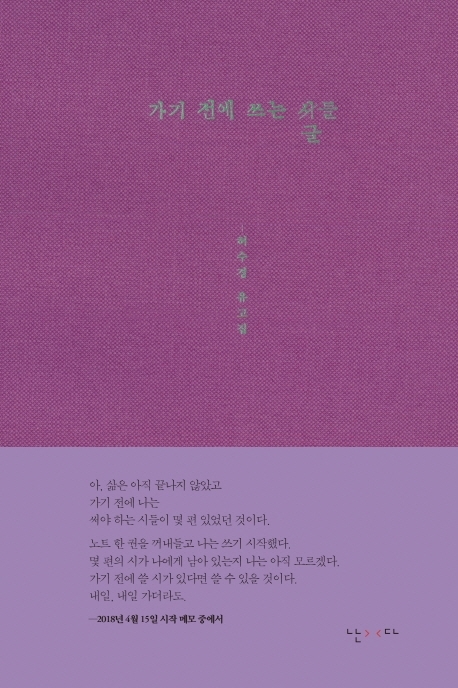

지난해 10월 3일 세상을 떠난 허수경(1964~2018) 시인은 평생의 절반 이상을 이국의 땅에서 머물렀다. 그는 생전 자신의 책을 ‘고아’라고 불렀다. 모국어와 아주 먼 곳에서, 모국어를 가장 절박하게 그리워하면서 시를 썼다. 그래서 그가 세상을 떠났을 때 시인의 25년어치의 외로움과 그리움이 한꺼번에 몰려들었다. 여전히 그 상실을 앓고 있을 독자를 위해, 1주기를 맞은 3일 시인의 마지막 자취를 확인할 수 있는 유고집 ‘가기 전에 쓰는 글들’이 나왔다.

시인이 떠난 뒤에야 도착한 글들은 책의 편집자이자 허 시인이 마지막으로 글을 맡겼던 김민정 시인이 오랫동안 매만진 시간 덕에 빛을 볼 수 있었다. 독일에서 장례식을 치른 뒤 김 시인은 허 시인의 노트북, 노트, 각종 메모와 원고청탁서 등 시인의 유품을 보자기에 고이 싸서 한국으로 가지고 돌아왔다. 김 시인은 “끝끝내 죽음에 당황하지 않고 끝끝내 죽음에서 삶의 명징함을 찾으려 한 시인 허수경”이라고 책 소개에 적었다.

책은 3개의 장으로 나뉘어 있다. 1부는 2011년부터 2018년까지 ‘글들’이라는 폴더 안에 7년간 써 내려간 시작 메모를 시기별로 담아낸 기록이다. ‘글들’ 폴더는 다시 ‘작은 글’(2011), ‘NOTE’(2012), ‘글들’(2013), ‘희망들’(2014), ‘Schriften’(독일어로 글ㆍ2015), ‘SH’(2016), ‘병상일기’(2017), ‘가기 전에 쓰는 시들’(2018)로 나뉜다. 제목은 마지막 폴더의 이름에서 따왔다. 2부는 2016년 마지막 시집인 ‘누구도 기억하지 않는 역에서’(2016)를 출간한 이후 타계 직전까지 각종 문예지에 발표한 시 13편이 실렸다. 3부는 시론이다.

죽음 앞에 선 시인이 우리에게 남긴 메모에는 일상의 풍경부터 인간의 본질에 대한 것까지 모두 담겨 있다. 이웃집 개, 모래, 빛, 터키식 차. 일상에서 마주치는 사물과 자연이 모두 시인에게 포착돼 기록됐다. 단상은 욕망, 사랑, 결핍, 늙음, 외로움, 그리고 죽음에 대한 상념으로 이어진다. 종래에 이 기록들은 다 함께 시가 된다. 그렇게 시로 다시 태어난 메모들이 2부에 실려 있다. 제목은 그래서 본래 ‘가기 전에 쓰는 시들’이었다가 ‘시’에 빗금을 치고 ‘가기 전에 쓰는 글들’이 됐다.

허 시인은 1987년 실천문학에 시를 발표하며 등단했다. 첫 시집 ‘슬픔만한 거름이 어디 있으랴’(1988)로 단숨에 독자들을 사로잡았다. 두 번째 시집인 ‘혼자 가는 먼 집’(1992)’를 내고 돌연 독일로 떠났다. 뮌스터대학에서 근대근동고고학을 공부하며 그곳에 정착했다. 독일에서도 꾸준히 시를 쓰며 ‘내 영혼은 오래되었으나’(2001), ‘청동의 시간 감자의 시간’(2005), ‘빌어먹을, 차가운 심장’(2011), ‘누구도 기억하지 않는 역에서’(2016)까지 네 권의 시집을 더 냈다. 독일로 떠난 지 26년만인 2018년 그곳에서 눈을 감았다.

한소범 기자 beom@hanookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0