진술 강요ㆍ폭행ㆍ고문… 7차사건 용의자는 조사 중 숨지기도

이춘재를 놓친 경찰은 화성연쇄살인사건 수사에서 엉뚱한 사람들을 용의자로 몰았다. 지금까지 강력사건 수사의 오점으로 꼽힌다.

당시 경찰은 1986년 10월 2차 살인 사건이 발행하고서야 경기 화성경찰서에 수사본부를 차리고 본격 수사에 나섰다. 그래도 사건이 이어지자 이듬해 아예 경기경찰청 차원으로 수사본부를 격상시켰다.

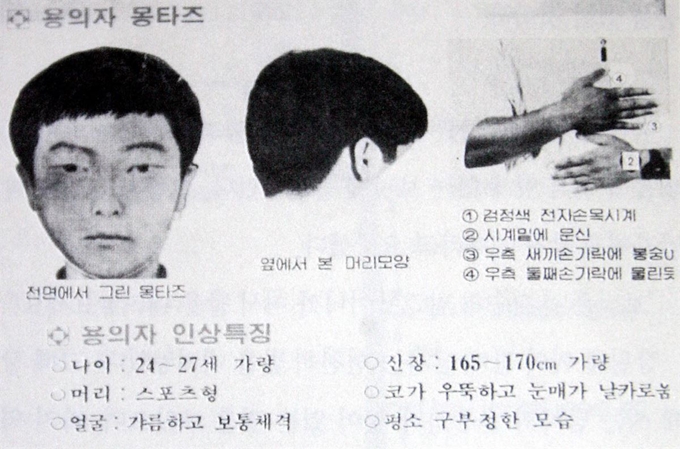

현장보전도 실패하고 과학적 수사기법도 없었던 시기였다. 그러니 남은 방법이라곤 조금만 의심스럽다 싶으면 일단 무조건 불러다 조사부터 하고 보는 방식을 썼다. 이 과정에서 2만여명이 넘는 대상자를 상대로 한 저인망식 싹쓸이 수사가 진행됐다.

하지만 조급증이 너무 심했다. 범인을 우리가 잡겠다는 성과에 대한 경쟁심까지 가세했다. 당연히 수사 과정은 진술 강요에다 폭행에 고문까지, 무리한 수사와 헛발질의 연속이었다. 전날까지 의기양양하게 진범을 잡아 범행을 자백받았노라 밝혔다가, 다음날 DNA가 일치하지 않아 곧바로 석방하는 일도 있었다.

1986년 4차사건 뒤에는 한 심령술사가 어떤 사람을 용의자로 지목했다. 반신반의하던 경찰이 그 용의자를 추적했지만, 이내 혐의 없음 처분을 내렸다. 그런데 그 용의자를 다른 경찰이 범인이라며 체포하는 일이 일어났다. 무슨 일인지 알아봤더니 고문에 의한 허위 자백이었다. 1988년 7차사건 발생 뒤에는 용의자로 체포돼 조사받던 이가 사망하는 사건도 발생했다. 이 때문에 수사를 진행하던 형사 세 명이 오히려 구속되고, 직속상관이 직위해제 당하기도 했다.

가장 불행했던 사람으로는 1991년 10차사건 이후 용의자로 몰렸던 김모씨 사례가 꼽힌다. 그는 경찰의 강압적 수사에 시달렸는데, 경찰이 김씨를 몰아부친 근거는 딱 하나, 재미교포 제보자가 꿨다는 ‘꿈’이었다. 경찰은 수사망을 바짝 죄었지만, 나중에 알고 보니 이 제보자에게 정신질환이 있는 것으로 밝혀졌다. 경찰은 김씨에 대한 수사를 접었지만, 이미 김씨는 심신이 망가질 대로 망가진 뒤였다. 수사 도중 자신이 범인이라 거짓자백을 해야 할 정도로 수사기관의 가혹행위에 시달렸던 것. 수사망에서 벗어난 뒤 술로 날을 지새던 김씨는 1997년 그 후유증으로 숨졌다.

역설적으로 그런 점 때문에 화성연쇄살인사건이 한국 과학수사 발전에 기여했다지만, 그 대가는 혹독했다.

홍인택기자 heute128@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0