이유건 美 위스콘신 연구원 “선발 효과 덕분, 외고효과는 미미”

외국어고(외고) 학생들의 높은 학업성취도가 외고가 앞세우는 다양한 커리큘럼 등 특별한 교육과정 때문이 아니라 애초 성적이 우수한 학생들을 선발했기 때문이라는 연구 결과가 나왔다. 중학교 내신 성적이 높았지만 일반고를 선택한 학생들과 외고생들의 3년 뒤 성적을 비교해보니 별다른 차이가 없었던 것이다. 또한 사교육비를 많이 지출하는 고소득 가정의 학생일수록 외고에 진학해 수능에서 고득점을 얻는 것으로 나타나, 외고 자체의 학업향상 효과는 미미한 반면 교육 불평등만 가속화시킨다는 비판이 나오고 있다.

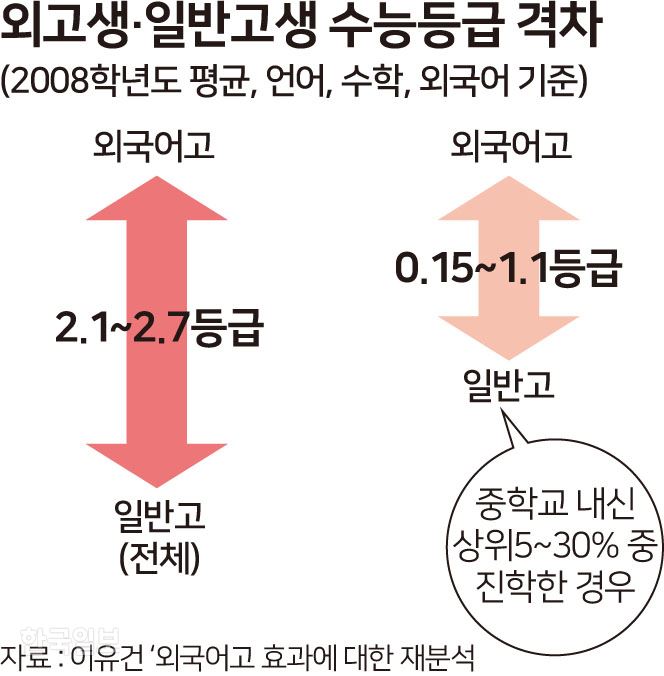

이유건 미국 위스콘신 교육연구센터 연구원이 한국직업능력개발원의 한국교육고용패널(KEEPㆍ1~4차 연도)을 분석해 지난 6월 발표한 ‘외고 효과에 대한 재분석’에 따르면, 2007년 당시 고3이던 외고 학생들의 2008학년도 수능 영역별(언어ㆍ수학ㆍ외국어영역) 등급은 일반고 학생들에 비해 3등급 가까이(2.1~2.7등급) 높았다.

하지만 중학교 내신 성적이 상위권(5~30%)이었던 일반고 학생들만 따로 분류해 외고 학생들과 비교해보니 그 격차는 1등급 이내로 줄었다. 언어영역의 경우 중학교 내신수준 상위 25% 이내 일반고 학생들과 비교해 외고 학생들은 불과 0.15~0.51등급, 수학은 0.66~0.96등급 앞섰을 뿐이었다. 외국어영역은 언어나 수학 영역에 비해 등급 차(0.9~1.1등급)가 비교적 컸지만 외고가 ‘차별화된 외국어 수업’을 앞세우는 점을 감안하면 이 역시 미미한 격차인 셈이다. 이에 대해 이 연구원은 “외고가 애초 우수한 성적의 학생들을 선발해온 영향이 커 이른바 ‘외고효과’는 미미한 것으로 나타났다”고 분석했다.

그런데 이 조사결과에 월 소득과 사교육비 지출, 부모의 교육수준 등의 변수를 적용하니 상황은 달라졌다. 외고생과 일반고생(중학교 내신 상위 10%) 간 수학 영역 등급은 월 소득 330만원 이하 가정의 경우 큰 차이가 없었지만 490만원 이상의 경우 외고생이 1등급 이상 앞섰다. 1,100만원 이상의 경우 그 격차가 약 2등급까지 벌어졌다. 사교육비 역시 지출 규모가 커질수록 외고생의 수학 영역 등급이 일반고생을 최대 2등급까지 앞섰다. 부모의 학력이 높을수록(4년제 대학 이상) 외고에 진학한 학생들은 일반고생보다 우수한 외국어 등급을 받기도 했다.

소득이 높아 고액의 사교육비를 지출할 수 있거나 교육수준이 높은 가정의 학생들이 외고에 진학함으로써 얻는 학업성취가 극대화돼 귀족학교로서의 외고의 역기능이 가속화될 가능성이 크다는 게 이 연구원의 설명이다. 실제로 서울의 한 사립 외고의 한 해 수업료(학교운영지원비 포함)는 약 800만원에 달한다. 여기에 기숙사, 급식, 보충수업비 등을 포함하면 연간 학비만 1,000만~1,500만원에 달하는 것으로 알려졌다. 이 연구원은 “저소득층 가정의 학생은 외고 등 특목고 진학을 준비하는 자체만으로 부담을 느낀다”며 “사회계층 간 차별화된 진학 경로가 중학교 혹은 그 이전부터 고착화될 수 있다”고 우려했다.

한편 올해 전국 11개 자율형사립고(자사고)가 재지정 평가에서 탈락하면서 문재인 정부의 ‘자사고 폐지’가 급물살을 타고 있는 가운데 자사고와 함께 폐지가 거론되는 외고 역시 내년 대거 평가를 앞두고 있다. 교육부에 따르면 전국 31개 외고 중 30개교가 재지정 평가를 받는다.

조아름 기자 archo1206@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0