언론학자 최정호 교수, 일 유명 작가 사노 요코와 나눈 편지 책으로

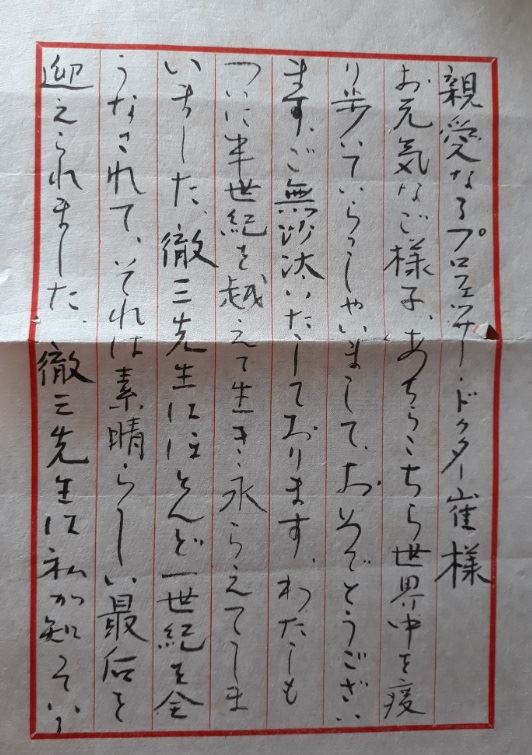

기다림을 허용하지 않는 시대, 정성스레 쓴 손 글씨 편지는 멸종 위기에 처해있다. 소식과 안부는 휴대폰 문자메시지나 사회관계망서비스(SNS)를 통해 실시간으로 주고 받는 게 일상이 됐다. 한국언론학회 회장 등을 지낸 최정호(86) 울산대 석좌교수는 이런 세태가 안타까워 반세기 동안 간직해온 편지들을 세상에 내놨다. 최근 출간된 ‘친애하는 미스터 최’(남해의 봄날)는 일본의 그림책 작가 겸 수필가로 한국에도 잘 알려진 사노 요코(1930~2010)와 40년 간 주고 받은 편지 56통을 정리한 것이다. 2017년 일본에서 먼저 출간 된 이후 2년 만에 한국어로 번역돼 나왔다.

두 사람은 1967년 독일 베를린 유학시절에 참석한 송년파티에서 처음 만났다. 기자 생활을 하던 최 교수는 베를린자유대학에서 철학과 언론학을 공부했고, 사노는 첫 번째 남편인 북디자이너 히로세 가오루를 일본에 남겨둔 채 홀로 유럽으로 건너 와 베를린조형예술대학에서 석판화를 배웠다. 두 사람은 머나먼 타국에서 유일하게 마음을 터놓는 친구였다. 편지는 둘의 우정을 이어주는 끈이었다.

편지의 주 발신자는 사노였다. 톡톡 튀면서도 거침 없는, 사노 문장의 매력을 누구보다 먼저 발견한 최 교수는 더 많은 글을 쓸 수 있도록 독려했다. 그는 사노의 편지에 대해 “편지의 모양을 빙자한 하나의 ‘독백’이었다. 나는 장차 문단이라는 링 위에 올라가 화려하게 솜씨를 보일 필력을 기르는 연습용 샌드백”이었다고 말한다.

사노의 편지는 한 여성의 굴곡진 일생을 담은 한편의 에세이였다. 생전에 두 번의 결혼과 이혼의 아픔을 겪은 사노는 편지에서 여성이 느끼는 삶의 애환을 특유의 까칠함과 유머로 녹여낸다. 출산의 고통을 “섹스에 복수 당하는 것 같다. 저만 당하는 것은 불공평하다”고 분개하다가, 아들에 대한 주체할 수 없는 사랑을 표현하며 “여자가 아이를 낳는 한, 혹은 아이를 사랑하는 한, 남녀동권도 우먼리브(여성해방운동)도 난센스”라고 말하기도 한다.

30일 전화로 만난 최 교수는 ‘편지 예찬론’을 폈다. 편지야말로 다른 사람의 내밀한 속내를 드러낼 수 있다는 점에서 가장 솔직한 문학 작품이자, 역사의 진실한 기록을 담은 사료라는 것. 그는 “조선시대 임금에게 올린 상소, 집안에서 내려온 문집 등 한국은 서간 문화의 선진국이었지만 지금은 편지를 쓰지도 간직하지도 않는 야만국이 돼버렸다”고 안타까워했다. 그러면서 “편지는 인생의 문학이다. 사노 요코의 글을 통해 편지의 매력과 가치를 새삼 깨닫게 됐으면 한다”고 말했다. 강윤주 기자 kkang@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0