2008년 9월 15일 자정을 막 넘긴 무렵 158년 역사를 자랑하는 미국의 투자은행 리먼브라더스는 파산을 선언했다. 다른 한편에선 ‘황소 로고’로 유명한 굴지의 투자은행 메릴린치가 뱅크오브아메리카에 매각됐다.

미국을 대표하는 투자 은행 4곳 중 2곳이 침몰한 이날 전 세계 글로벌 화폐시장은 일제히 멈췄다. 1929년 대공황에 버금가는 파국을 가져온 글로벌 금융위기의 서막이었다. 11년이 흐른 지금, 위기의 진앙지였던 미국 월가는 아무 일도 벌어지지 않은 것처럼 건재하다. 월가의 위험한 도박과 탐욕은 여전히 제어 받지 않고 있다. 세계 금융시스템을 뿌리째 뒤흔들었던 2008년의 위기는 과연 극복된 것일까.

현대 경제사의 석학으로 떠오른 애덤 투즈(52) 미 컬럼비아대 역사학 교수는 ‘붕괴’에서 2008년 금융위기는 아직 끝나지 않았다고 단언한다. 오히려 위기의 진앙은 더 넓어졌고 진폭은 더 커졌다. 금융위기 발생 이후 10년 간 각국의 경제와 정치 변화를 훑으며 위기 이후의 세계를 통찰하고 내린 폭넓은 결론이다.

글로벌 금융위기는 도미노였다. 위기는 미국뿐 아니라 서유럽, 러시아와 동구권 국가 등 전 세계를 휩쓸었다. 경제만 파탄 낸 게 아니다. 정치적 격변도 가져왔다. 아무런 이유 없이 경제 위기의 고통을 겪은 대중은 시장과 민주주의 등 기존 질서에 대한 믿음을 저버렸고, 극단적 정치 세력으로 눈을 돌렸다. 전 세계를 뒤덮고 있는 포퓰리즘의 싹은 2008년 금융위기에서 시작됐다는 게 그의 진단이다. “위기의 돌연변이와 전이”라는 것이다.

처음으로 돌아가보자. 그는 금융위기의 원인을 “달러를 기반으로 한 북대서양 은행 금융 시스템”에서 찾는다. 그러나 미국과 유럽연합(EU)은 악의 근원을 끊어내기는커녕 살리는 데 급급했다. 위기를 더 키운 것은 은행과 채권자에게 유리하게만 설계된 대처 방식이었다.

미국 중앙은행인 연방준비제도(Fed)는 수천억 달러의 국민 세금을 탐욕스러운 은행을 구제하는 데 투입했다. 경제지표는 1년 만에 반등했지만 평범한 국민들의 삶은 회복되지 못했다. 불평등은 위기 이전보다 더 심화됐다. 분노한 대중들은 도널드 트럼프 대통령을 뽑는 것으로 기성 정치권에 경고장을 날렸다.

유럽의 고통은 더 지난했다. 금융위기의 후폭풍으로 이어진 그리스ㆍ이탈리아의 재정위기는 두 나라 국민들을 나락으로 떨어트렸다. EU는 재앙에 가까운 긴축조치로 압박했다. 그러나 이는 금융과 은행의 실패를 가리기 위한 속임수였다. EU의 리더 국가인 독일은 자국에 유리한 주판알을 튕기는 데 골몰했고, 위기 해결은 유예됐다. 유럽 각국의 중도 자유주의 정치인들은 해답을 제시하지 못했다. 극우, 극좌 성향 정당의 부상은 자연스러운 일이었다.

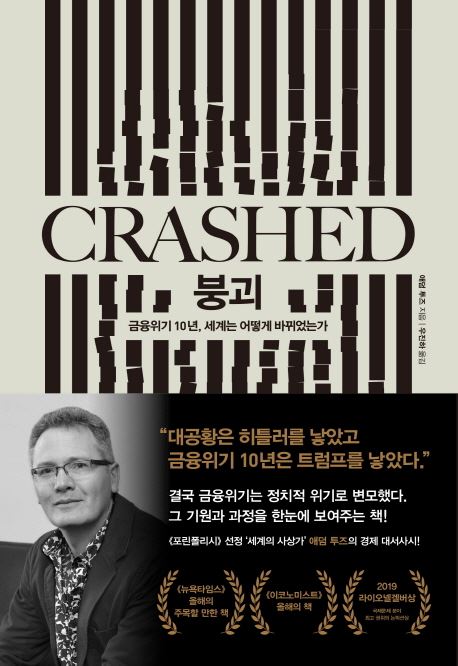

붕괴

애덤 투즈 지음ㆍ우진하 옮김

아카넷 발행ㆍ964쪽ㆍ3만8,000원

글로벌 금융위기는 만반의 준비를 해도 피할 수 없다는 교훈도 남겼다. 2008년 글로벌 위기 당시 한국의 경제지표는 튼실했다. 러시아도 마찬가지였다. 그러나 은행 시스템이 외환시장에 크게 의존했던 탓에 두 나라는 여느 국가보다 더 큰 고통을 감내해야 했다. 저자는 “경제가 튼튼한 국가라도 세계적인 충격파 앞에 얼마나 취약할 수 있는지 보여주는 사례”라고 설명했다. 미래의 위기를 진단하는 대목에서 그는 중국을 경계해야 한다고 강조한다. 미중 무역 갈등의 골이 깊어지는 상황에서 중국 당국의 경제 관리 능력이 도마에 오를 수 있다는 점에서다.

그러나 위기를 극복할 뚜렷할 대안을 내놓지 못한 것은 아쉽다. 책은 과거의 오류를 되풀이하지 말자는 ‘복기’에서 그친다. 책의 총괄 감수를 맡은 송종운 울산과학기술원 사이언스월든 연구원은 일단 위기의 실체를 종합적으로 파악하는 작업이라는 데 의미를 부여했다. 그는 “일국 중심의 사고로는 글로벌 위기에 대처할 수 없고, 국가 경제는 경제 금융 전문가에게만 맡겨서는 안 된다는 게 책이 던져주는 메시지”라고 말했다. 강윤주 기자 kkang@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0