50대 이상 의원이 90% 넘어 ‘독점 서클’

미래어젠다ㆍ민생 외면한 최악국회 연출

내년 총선 화두는 국민 닮은 ‘세대 교체’

김세연 자유한국당 의원이 2008년 18대 총선에 출마해 ‘최연소 지역구의원’ 타이틀과 함께 처음 당선될 때 그의 나이 36세였다. 그래도 그때는 비례대표를 포함해 30대가 7명이었다. 그러나 김 의원이 3선이 된 2016년 20대 총선에서 30대 이하 당선자는 3명에 그쳤고 3년이 지난 지금은 비례대표 신보라(한국당) 김수민(바른미래당) 의원 둘뿐이다. 40대로 범위를 넓혀도 그 숫자는 전체의 10% 밑인 20명 남짓이고, 한국당에서 김 의원보다 어린 의원은 셋 정도다. 정치권이 선거 때마다 청년ㆍ여성 우대를 외치고 세대교체를 표방했지만 실제로는 기득권의 성을 더 높고 견고하게 쌓아왔다는 얘기다.

결과는 어떨까. 그들만의 세상을 즐기는 우리 국회의 일그러진 모습은 한국일보가 최근 보도한 ‘스타트업! 젊은 정치’시리즈에 잘 나타나 있다. 20대 국회 출범 당시 의원 평균 나이는 55.5세, 재산은 41억원, 남자 비율은 83%였고, 대부분 대학원 꼬리표도 달았다. 나이 40.8세, 재산 3.4억원, 남자 51%인 국민 평균과 비교조차 민망한 불균형이자 특권적 구조다. 놀라운 것은 침묵하는 국민들이 이 같은 정파적 노쇠정치의 문제를 궤뚫어보고 세대교체를 정치개혁의 최우선 과제로 꼽은 것이다.(본보 7일자 2면) 세대교체 요구가 20ㆍ30대보다 40~60대 층에서 더 높게 나타난 것도 흥미롭다.

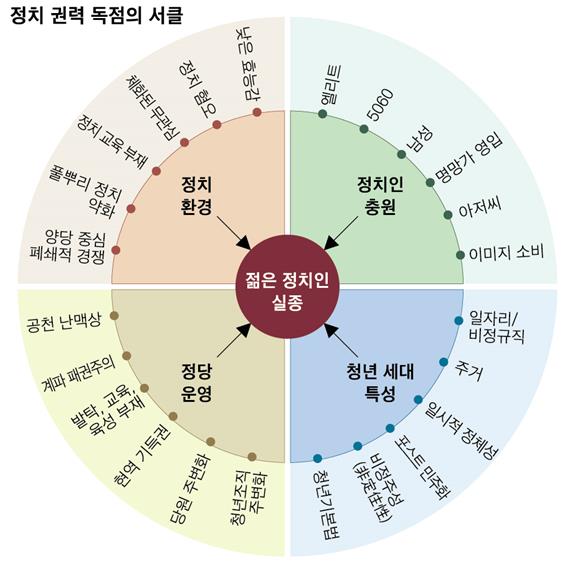

국회 노쇠화는 “애들이 뭘 알아”라는 권위적 꼰대 의식이 지배하기 때문이다. 정치가 갈등 해결사가 아니라 갈등 유발자로 전락한 원인이기도 하다. 파행적 노쇠구조는 어떻게 형성되고 어떻게 온존해 왔을까. 근본 원인은 계파 패권주의와 명망가 중심의 보스정치가 정당의 운영원리로 굳어진 것이다. 여기서 청년은 동원과 장식, 소비의 대상일 뿐이고 어쩌다 마련된 기회는 특권적 엘리트에게 돌아간다. 이런 구조로는 밀레니얼 세대, 즉 당사자가 아니면 이해하기 어려운 과제를 해결할 능력이 없고 미래와 변화를 주도할 의지도 키우기 힘든다. “과거 386세대가 지금 세계를 구성했지만, 이 세계를 가장 오래 살 사람은 20~30대다”는 항변도 먹히지 않는다.

청년 수혈 경로가 제도화하지 못하고 선심과 특혜로 인식될 때의 문제는 정치가 변방을 배제한 ‘독점의 서클’을 강화한다는 것이다. 적대적 공생관계인 거대정당 하에서 현직 위주의 기득권이 강화되면서 효율과 효능을 외면한 패거리정치가 득세하고, 이 서클은 5060 남성 엘리트 충원으로 공고화하는 구조다. 4,300만명 안팎인 유권자 기준으로 50대 이상은 46%인 반면 이 연령대 의원은 이제 90%를 훌쩍 넘었다. 이 구조에서 4차 산업혁명의 명암이나 젠더 감수성, 정치개혁 등의 미래 어젠다가 제대로 논의될 리 없다. 20대 국회가 당파적 리더십에 끌려다니며 1년의 반을 놀고먹는 역대 최악의 기록을 세운 것은 단적인 사례다.

물론 생물학적 나이가 노쇠 판단의 절대기준은 될 수 없다. 그러나 보수와 진보를 나누고 정당의 가치와 철학을 따지기에 앞서 대의기구로서의 ‘당사자성’이 완전히 무너진 운동장은 역설적으로 ‘국민을 닮은 국회’, 곧 세대교체에 대한 시대의 열망을 잘 설명한다. 그러나 열망만으로 일이 성사되지는 않는다. 육성ㆍ영입ㆍ공천ㆍ당선에 이르는 정치 생태계가 부실한데다, 여의도의 고질적 줄서기 문화가 권위에 대한 도전을 용납하지 않기 때문이다.

더 큰 문제는 내년 총선 결과가 2022 대선 향방을 결정한다고 판단한 여야가 이미 사활적 전투에 돌입한 점이다. 싸움이 격화할수록 세대교체 명분과 이상은 실리와 현실에 밀릴 수밖에 없다. 심지어 한국당은 비례대표제 폐지를 고집하며 그나마 있던 좁은 문마저 막을 태세다. 민주당이 대규모 ‘청년미래연석회의’를 발족하고 한국당은 ‘2040 미래찾기 토크콘서트’을 열어 저마다 “청년이 시대 주역”이라고 추켜세우지만 진심이 느껴지지 않는 이유다. 유권자가 세대교체의 문제의식을 끈질기게 끌고가는 것만이 희망이다.

이유식 논설고문 jtino57@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0