영화를 좋아하는 편이지만 같은 영화를 돈 내고 두 번 본 적은 없다. 그러다 나도 이른바 N차 관람에 처음으로 합류했다. 영화가 좋기는 좋았는데 무언가 답답함이 실타래처럼 얽혀 있어서다. 느낌의 차이는 있었다. 처음 볼 때는 불편하고 씁쓸했다. 다시 볼 때는 우울하고 쓸쓸했다.

영화평을 하려는 거 아니다. 그건 이미 많은 평론가들이 화려한 수사로 지면을 빛내 주셨고 난 깜도 못 되는 사람이다. 난 황금종려나무에 어울리는 전문가의 철학적 언변보다 보통 사람들이 극장 문을 나서며 무슨 생각을 하고 무슨 말을 내뱉었는지, 그 날것이 그냥 궁금했다.

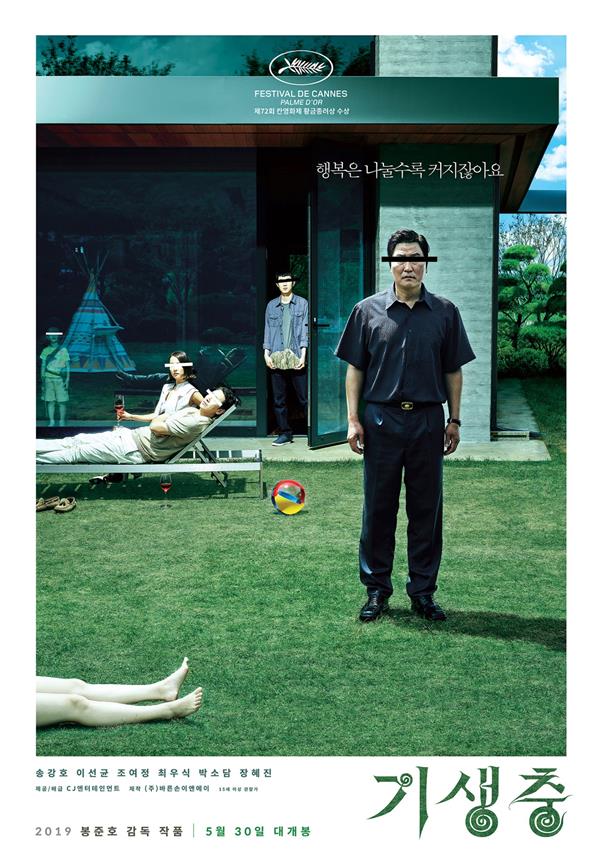

굳이 이유를 말하자면 이렇다. 이 영화를 보면서 누구나 다 자신의 위치를 대입했을 거다. 잔디밭 딸린 ‘지상’인지, 취객이 오줌을 갈기는 ‘반지하’인지, 햇볕이 들어오지 않는 ‘지하실’인지. 1,000만에 육박하는 국민이 빈부의 문제를 동시에 돌이켜봤다는 건 국가경제적으로 ‘사건’이라고 생각했다. 이 영화는 최저임금이나 소득주도성장처럼 어렵고 복잡한 논쟁이 아니다. ‘나는 부자인가, 가난한가’ ‘나는 숙주인가, 기생충인가’ 그리고 ‘나는 옳은가, 그른가’를 직설적이고 공격적으로 물을 뿐이다. 영화 주인공들은 현실 속의 나, 또는 이웃이다. 화면은 ‘체험, 빈부의 현장’이다.

관객의 영화평을 읽고 놀랐다. 그들에게 ‘기생충’은 영화가 아니었다. 영화평은 감상문이 아니었다. 그래서 이 글의 절반은 머리 굴리지 않고, 그냥 그들의 ‘입’을 그대로 옮기는 것으로 거저먹으려고 작정했다. 그게 우리 사회의 ‘모범답안’이니까.

한 포털의 영화 사이트에 달린 관객의 짧은 평가 중 그 나름 인상적이라고 생각한 것만 추렸다. 영화평은 무려 2만6,000개가 붙어 있었고, 1만명 이상 ‘좋아요’를 받은 코멘트도 상당수였다. 그들은 왜 이 영화가 그냥 영화로 안 보였을까.

“반지하가 제일 아래인 줄 알았다. 그런데 지하실도 있었다” “갑에게 감사하며 을끼리 싸운다. 우리 사회의 축소판이다” “공생을 허락하지 않는 우리 사회” “비는 누군가에겐 삶의 터전을 빼앗지만, 누군가에겐 미세먼지를 없애 준다” “감출 수 없는 것과 이룰 수 없는 꿈” “냄새로 서로를 알아보고 경계하고 구분 짓는 동물의 세계와 우리 사회는 참 닮았다. 극장을 나서며 내 옷 냄새부터 맡았다”

“사이다를 기대했는데 소주 마신 기분” “영화 보고 기분 나쁜 적은 처음이다” “지독하게 불편하고 괴롭다. 하루를 망치기에 딱인 영화” “가난을 아는 사람에게는 너무나도 잔인한 영화다” “영화가 아니다. 다큐로 보였다. 이 영화를 보고 기립박수를 칠 수 있다니. 난 한참을 일어서기가 힘들었는데” “묘한 기분이다. 왜 어느 삶도 행복해 보이지 않을까” “가슴이 먹먹하다. 나는 지상으로 갈 것인가, 여기에 머물 것인가. 그게 내 의지만으로 되는 것인가”

“흙수저로 태어난 사람으로서 영화가 끝난 후의 씁쓸함은 그리 기분 나쁘지 않았다. 기생충인 걸 인정하니까” “어떻게 해야 기생충이 되지 않을 수 있단 말입니까” “그래도 반지하에서 피자박스 접을 때가 행복했다” “특별히 미워하고 증오할 악인이 한 명도 없기에 더욱 답답하고 우울한 영화”

“숙주도, 기생충도, 기생충의 기생충도 어느 쪽의 손을 들어주지 않은 봉 감독” “이렇게 알기 쉬우면서 이토록 잔혹한 우화는 없다. 다들 불편해서 밀어둔 이야기를 굳이 들려주는데 후련하게 풀어주지도 않는다. 근질근질하게, 더 불편하게 만든다” “극장 안에서 누군가 깔깔깔 웃는 동안, 누군가는 꺼이꺼이 울었다” “돈 벌어 집 사겠다고? 그 대사가 슬펐다. 실현 가능성이 없으니까” “차라리 빈곤포르노이길” “경제장관의 평점이 궁금하다”

한기봉 한국신문윤리위원회 윤리위원

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0