※ 어쩐지 펼쳐 보기 두려운 고전을 다시 조근조근 얘기해 봅니다. 작가들이 인정하는 산문가, 박연준 시인이 격주 금요일 <한국일보> 에 글을 씁니다.

<9> 다자이 오사무의 ‘사양’

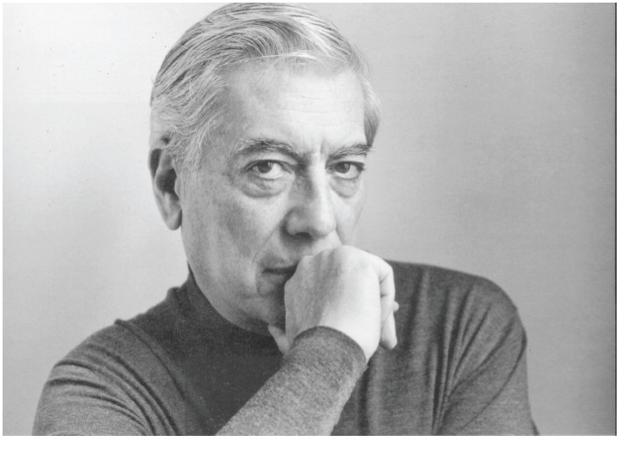

다자이 오사무(1909-1945). 일본 소설가. 엄살쟁이. 울보. 생활력 없음. 빚쟁이. 취미는 자살 시도. 몇몇 여자들과 동반자살을 도모하나 자꾸 혼자 살아나 ‘난감’한 상황을 만든 사람. 마약과 알코올 중독. 스스로 “태어나서 미안합니다”, “인간 실격”이라며 글을 통해 자조한 사람. 종국엔 숙원사업이던 자살에 성공해 떠나간 사람.

말하고 나니 쓸쓸하다. 표면적으로야 이렇지만 우리가 한 인간의 내면을, 그 고독한 영혼을 어찌 다 알겠는가. 다만 짐작할 뿐이다. 세상엔 미시마 유키오나 마루야마 겐지처럼 자기 삶을 완벽하게 통제해 업적을 남기는 작가가 있는가 하면, 도스토예프스키나 사강처럼 도박이나 약물에 중독되어 스스로를 파멸로 이끌며 업적을 남기고 가는 작가도 있다. 다자이 오사무는 물론 후자다. 그는 내야 할 고지서를 붙들고 엉엉 울다가도 글을 쓰고, 글 쓰는 틈틈이 돈을 빌려달라고 지인들에게 편지도 썼다. 돈이 생기면 술을 마시거나 다시 쓸 데 없는 데에 써버렸겠지만, 어쨌든 그는 열심히 썼다.

‘사양’은 그가 죽기 한 해 전에 발표한 경장편이다. 일본이 전쟁에서 패한 후 몰락해 가는 귀족일가의 모습을 우아한 문체로 그렸다. 소설을 쓰기 전에 그는 출판 관계자에게 이렇게 말했다. “걸작을 쓰겠습니다. 대걸작을 쓰겠습니다. 소설의 구상도 거의 마쳤습니다. 일본판 ‘벚꽃 동산’을 쓸 생각입니다. 몰락 계급의 비극입니다. 이미 제목을 정했습니다. ‘사양’. 기우는 해. ‘사양’입니다.(역자 유숙자의 글, 재인용)”

“작위가 있다고 해서 귀족이라 할 수는 없어. 작위가 없어도 천작이라는 걸 가진 훌륭한 귀족도 있고, 우리처럼 작위는 가졌어도 귀족은커녕 천민에 가까운 치도 있지. (중략) 우리 친족 중에서도 진정한 귀족은 아마 어머니 정도겠지. 어머닌 진짜야. 아무도 못 당해.”(8쪽)

사양

다자이 오사무 지음ㆍ유숙자 옮김

민음사 발행ㆍ188쪽ㆍ1만원

다자이 오사무는 태생이 귀족인 인간형에 대해 말하고 싶었을까. 현대 사회에선 다자이 오사무야말로 귀족형 인간이다. 현대의 귀족. 그들의 다른 이름은 이렇다. 한량, 룸펜, 사회부적응자, 이상주의자, ‘쓸 데 없이’ 고매한 영혼을 가진 자, 현실 감각이 없는 자, 시를 쓰는 사람(?)…

‘사양’의 중심 인물은 죽어가는 어머니, 망가진 아들, 이혼하고 돌아온 딸 가즈코다. 작가가 자신의 분신과도 같은 나오지가 아니라, 가즈코를 소설의 중심에 놓은 것이 흥미롭다. 화자인 가즈코는 시간에 따라 변하는 입체적인 인물이다. 슬픔에 빠진 여성에서 농사를 지으며 가족을 부양하는 가장, 사랑을 쟁취하려는 혁명가, 주체성을 가진 인물로 진화한다.

소설은 인물들의 생각, 일기, 편지, 유서 등 다채로운 형식을 담는다. 나오지의 유서에서 한 대목. “나는, 나라는 풀은 이 세상의 공기와 햇빛 속에서 살기 힘듭니다. 살아가는 데에 뭔가 한 가지, 결여되어 있습니다. 부족합니다. 지금껏 살아온 것도 나로선 안간힘을 쓴 겁니다.” 가즈코는 힘든 상황에서도 굴하지 않는다. “우리는 낡은 도덕과 끝까지 싸워, 태양처럼 살아갈 작정입니다.” 작가 속에는 이 둘의 마음이 다 있지 않았을까. 태생이 귀족인 어머니의 고매한 품성까지도. 소설의 끝장을 덮고 나서도 나오지의 말이 귓가에 맴돈다. “귀족으로 태어난 것은 우리의 죄일까요?” “희망의 지반”이 없다고 고백하던 나오지의 마음은 다자이 오사무의 진심이었을지 모르겠다. 희망이 아니라 희망의 ‘지반’이 없다는 말이 서늘하다.

화가 칸딘스키는 예술 작품을 두고 “영혼이 거칠어지는 것을 막아 주며, 마치 소리굽쇠로 악기의 현을 조율하듯 영혼의 음조(音調)를 맞추어 준다.(‘예술에서 정신적인 것에 대하여’)”고 했다. 만약 우리 영혼이 세상을 부유하는 음표라면, 어둡고 깊은 영역까지 헤엄쳐 본 음표가 더 우아한 삶을 살 수 있을지 모른다. 다자이 오사무의 소설을 읽는 일은 우리가 내려가지 못한 영역까지, 영혼의 음표를 내려갔다 돌아오게 하는 일과 비슷하다.

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0