영국 첫 여성 사진기자, 도린 스푸너(1928~2019)

※ 세상을 뜬 이들을 추억합니다. 동시대를 살아 든든했고 또 내내 고마울 이들에게 주목합니다. ‘가만한’은 ‘움직임 따위가 그다지 드러나지 않을 만큼 조용하고 은은하다’는 뜻입니다. ‘가만한 당신’은 격주 월요일 <한국일보>에 연재됩니다.

영국 런던 플리트 가(Fleet Street)는 신문의 거리다. 인쇄소들이 몰려 있던 그 오래된 거리에 1702년 영국 최초 일간지 ‘데일리 쿠란트(Daily Courant)’가 들어섰고, 그 뒤로 영국의 거의 모든 신문ㆍ통신사가 그 길 위에서 바글바글 생겨나 포개졌다 쪼개지고 버티고 주저앉았다. 2005년 로이터 통신 본사가 다른 데로 떠나면서 거기 남은 언론사는 이제 없지만, 플리트 가는 지금도 영국 언론-어쩌면 그냥 언론-을 환유하는 상징어로 쓰인다.

도린 스푸너(Doreen Spooner)는 플리트 가의 여성 첫 정규직 사진기자였다. 그는 만 20세이던 1948년 말 ‘데일리 미러(Daily Mirror)’의 전설적인 사진 편집인 사이먼 클라인(Simon Clyne)에게 발탁돼 기자가 됐다. 그 시절 플리트 가 여성들은 대부분 타이피스트나 차 접대를 도맡는 ‘티 레이디(Tea lady)’여서, 그의 데뷔는 스캔들 같은 사건이었다. 프리랜스와 달리 정규직 기자는 온갖 취재 지시에 응해야 하고 더러 몸싸움도 벌여야 하는 거친 일이었다. 짊어지고 다녀야 하는 장비 무게도 지금과 또 달랐다.

스푸너는 그가 ‘테스토스테론의 거리 Testosterone Alley’라 부르던 그 곳의, 스페인 투우장 같았다는 미러 편집국에서, 남자들과 경쟁하며 1988년 만 60세로 은퇴할 때까지 일했다. 타블로이드 대중지 기자였던 그는, 전후(戰後)의 거리를 누비며 포토저널리즘의 명성을 이어가던 스타 프리랜스 작가들과 달리, 화제의 왕족이나 정치인, 한껏 포즈를 취한 패션모델과 연예인들을 주로 찍었다. 그 일을 그는, 좋아하기도 했겠지만, 가족을 부양하기 위해 했고, 그렇게 어떻게 살아내고 보니 페미니즘의 한 상징이 됐다. 그가 4월 21일 별세했다. 향년 91세.

사이먼 클라인의 사진 편집 스타일을 ‘매트 버스비(Matt Busby) 스타일’이라 부른다고 한다. 영국 프로축구 맨체스터 유나이티드 감독 버스비처럼, 그는 이미 구축된 스타일에 구애 받지 않는 혁신과 도전을 중시했다. 매체 특성도 그랬지만, 그는 포토저널리즘의 황금기라 불리는 1930~50년대의 무겁고 엄숙한 사진보다는 전후의 발랄한 대중문화에 주목했고, 미러의 사진들은 개성과 활력으로 그야말로 소용돌이치던 60년대 ‘스윙의 시대(swinging sixties)’를 기록하고 또 부추겼다. 그는 20대 초반의 젊고 겁 없는 사진작가들을 적극적으로 영입했다. 그 중 한 명이 도린 스푸너였다.

스푸너는 진보적 일간지 ‘데일리 헤럴드(1912~1964)’의 사진 편집인이던 렌 스푸너와 전업주부 아다(Ada)의 외동딸로 1928년 1월 30일 북런던 머스웰 힐(Muswell Hill)에서 태어났다. 아버지 말고도 친척 중에 사진가들이 꽤 있어서 그는 어려서부터 사진에 익숙했고, 8살 무렵서부터 아버지가 선물한 5실링짜리 카메라를 장난감처럼 갖고 놀았다고 한다. 어머니가 만성 우울증을 앓아, 그는 그렇게 혼자 놀거나 아버지 신문사에 따라 다니곤 했고, 그러면서 유명한 사진작가들과도 안면을 익혔다.

그는 혼지(Hornsey) 그래머 스쿨 학생회장을 지냈고, 16세에 런던 기술학교인 볼트코트스쿨(Bolt Court School)에 진학해 사진을 전공했다. 재학 중 그가 찍은 라플란드 순록 사진들이 ‘Picture Post’란 사진잡지에 실린 게 계기가 돼 10대 후반 무렵부터, 당시 영국 최대 사진 에이전시였던 ‘키스톤 픽쳐 에이전시 이하 KPA’에 소속돼 경력을 쌓았다.

데일리 미러 입사 초기 그의 사진에 ‘Camera Girl Doreen’이란 바이라인이 달린 데 격분해 “내가 남자였으면 ‘카메라 보이’라고 부를 참이었냐”고 따져, 바로잡았다는 일화가 있다.(Guardian, 2019.4.30) 입사 일 년여 만인 1950년, 괴팍하기로 악명 높던 은둔의 극작가 조지 버나드 쇼의 괴팍함이 배어 나오는 표정의 사진을 특종해 ‘올해의 뉴스 사진상’을 타자 비로소 동료들이 기자로 인정하더라는 이야기도 있다.

35mm 라이카 카메라가 1925년 출시됐고, 이른바 포토저널리즘의 황금시대(1930~50년대)가 시작됐다. 사진가들은 무겁고 번거로운 은판ㆍ유리판 감광 다게레오식 카메라 대신 휴대용 필름 카메라로 전장과 거리에서 사진을 찍을 수 있게 됐다. 스푸너도 그러니까, 앙리 카르티에 브레송이나 로버트 카파를 우상처럼 알던 저 황금시대의 ‘매그넘 키드’였고, 대공황시대의 고통을 기록한 도로시아 랭(Dorothea Lange, 1895~1965) 같은 이들을 롤모델로 여기며 사진을 익혔을 것이다.

그가 51년 신문사에 사표를 내고 다시 프리랜스로, KPA 설립자인 포토저널리스트 버트 개리(Bert Garai)와 함께 미국 사진취재를 떠난 것도 그런 꿈을 좇기 위해서였을 것이다. 그는 약 석 달간 아인슈타인 등 명사들과 아미시 종교공동체 등을 취재했다. 유럽으로 돌아온 뒤 프랑스에서 1년 남짓 KPA와 매그넘포토스를 위해 일했고, 그러다 ‘르 피가로’의 사진기자 피에르 반데퓌트(Pierre Vandeputte-Manevy, 1924~1981)를 만나 52년 결혼했다. 이듬해 아들을 낳고 딸 둘을 잇달아 낳으면서 스푸너는 사진 현장을 떠났다.

스푸너는 1962년 미러에 재입사했다. 텔레그래프에 따르면 그 무렵 남편 피에르의 알코올 중독증세가 악화해 일을 못할 지경이었고, 그의 술 빚에 집이 넘어갈 판이었다고 한다. 얼마간 풀 죽은 목소리로 다시 일하게 해달라는 스푸너를 클라인은 두말없이 채용했다.

그는 여전히 플리트가의 유일한 여성 사진기자였고, 편집국 분위기도 14년 전과 거의 다르지 않았다. 기억할 만한 과거 사진이나 음악, 영화 등의 사연을 디지털화해 소개하는 매체 ‘Flashbak’에는 롤러플렉스 카메라를 든 34세 스푸너의 사진과 함께 클라인이 첫 출근한 스푸너를 직원들에게 소개하던 때의 대화 한 토막이 실려있다.(flashback.com)

-그래서 당신이 맡은 일은 뭔가요? 타이핑?

-(사이먼 클라인 왈) 사진기자야. 너처럼!

-말도 안돼

-빌어먹을, 맞아!

-어이없어(stone me)

스푸너는 처음부터 다시 시작해야 했다.

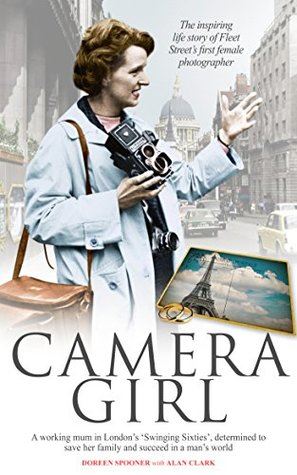

어쨌건 그는 첫 여성으로서, 좋든 궂든 주목 받는 기자였다. 출근하는 엄마를 바라보며 창문에 코를 박고 울먹이는 9살, 7살, 3살 아이들과 매일 찍어야 했던 ‘아침드라마’를, 빚 상환과 생계, 퇴근 후의 가사노동 등 모든 걸 혼자 짊어져야 했던 당시의 고충을 그는 2016년 자서전 ‘Camera Girl’을 통해 비로소 세상에 드러냈다.

1963년 여름은 2차대전 전쟁 영웅인 귀족 출신의 각료 존 프러퓨모의, KGB까지 연루된 섹스 스캔들과 관련 재판으로 대서양 앙 편이 들썩였다. 스푸너는 공판 첫날 비공개 증언을 한 19세 모델 겸 쇼걸 크리스틴 킬러(Christine Keller)와 맨디 라이스-데비(Mendy Rice-Davies)의 사진을 특종, 자신의 복귀를 알렸다. 여왕만큼 유명했던 베일 뒤의 그들이 런던의 한 펍(Pub)에 마주 앉아 대화하는 모습이었다. 스푸너는 동료와 연인인 것처럼 위장해 술집에 들어간 뒤 화장실 문틈으로 초점과 노출을 맞춰 그 사진을 촬영했다고 한다. 촬영 사실을 들켜 술집 주인에게 쫓겨나면서도 그는 필름을 숨겼고, 그의 특종 사진은 미국과 유럽 거의 모든 주요 신문 1면에 잇달아 실렸다. 그는 유명해졌고, 남편은 점점 더 술에 의존해갔다. 남편의 재능을 믿으며 한사코 그를 역성들던 스푸너는 78년에야 이혼했고, 피에르는 3년 뒤 숨졌다.

왕립사진협회지에 쓴 에세이에 스푸너는, 사진기자의 세계는 일에 관한 한 우정을 기대하기 힘든 경쟁사회이며, 당신이 여성이라고 해서 결코 특별한 배려를 기대해서는 안 된다고 썼다. “사진가의 성별은 아무런 차이의 근거가 될 수 없다. 절대로 약한 척해서도 안 되고, 그게 먹히지도 않는다. 명심해라. 겪어보면 친구가 뭔지 알게 될 것이다.”(archive.rps.org) 그의 일은 상대적으로 덜 경쟁적이었다. 패션ㆍ연예계 인물사진의 경우 여성 사진기자가 유리한 면도 있었겠지만, 그 분야가 타블로이드 신문의 주력 지면이기도 했다. 그는 60년대 영국 대중문화의 대명사인 패션모델 트위기(Twiggy, Lesley Lawson) 등의 사진을 도맡아 찍었다. 스튜디오 사진만 찍은 건 아니어서 이탈리아 세무당국과 갈등을 빚던 무렵의 배우 소피아 로렌을 프랑스 파리 사보이 호텔에서 촬영하다가 스파게티 접시를 맞을 뻔한 일도 있었다고 한다.(nyt, 2019.5.2) 그는 패션이나 연예인 사진을 찍을 땐 행복해 보이는 사진을 찍고자 노력했다고 말했다. “독자들은 매일 신문에서 맞닥뜨리는 심각한 뉴스들과 대비되는, 힘을 북돋우는 사진을 좋아한다고 생각했다.” 그렇게 그는 프랭크 시내트라, 이브 생 로랑, 테네시 윌리엄스, 프레디 머큐리, 오노 요코, 마코 폰테인, 폴-린다 매카트니 등 헤아릴 수 없이 많은 이들과 인연(때로는 악연)을 맺었다. 그는 “사진(photo)을 찍는 건 쉽지만 프레임 안에 모델이나 피사체의 정수를 담은 이미지, 곧 그림(picture)을 포착하는 건 어렵다”고 자서전에 썼다.

69년 11월 타블로이드로 변신한 경쟁지 ‘The Sun’이 1주년이던 70년 11월부터 ‘Page 3’이라는 기획을 시작했다. 관능적인 포즈의 (반)누드 여성 모델 사진을 신문 3면에 고정 배치하는 기획이었다. 2015년 1월까지 44년 넘게 이어질 만큼 그 기획은 성공적이어서, 데일리 미러도 모방 지면을 만들어야 했다. 그에 항의해 몇몇 기자들이 사표를 내고 회사를 떠났지만, 스푸너는 남아 그 일을 했다. 한 모델이 “도린 앞에서 옷 벗는 건 전혀 거리껴지지 않는다. 마치 할머니 앞에 선 듯 편하다”고 말했다고 미러의 한 동료는 전했다.(Mirror) 스푸너의 마음도 그렇게 편했을지는 알 수 없다.

물론 신문기자여서 그도 주요 사건사고 현장 취재를 다니곤 했다. 북아일랜드 분쟁, 84년 탄광노동자 파업, 82년 그린햄 커먼스 여성 반핵 평화시위 등 약 30년 동안(햇수로는 40년) 그의 사진은 숱하게 신문 1면을 채웠다.

대처의 보수당 기세에 눌려 영국 노동당이 전후 최소 의석으로 참패한 83년 6월 선거 직후인 그 해 10월 2일, 노동당 브라이튼 전당대회에서 닐 키녹(Neil Kinnock)이 새 당수로 선출됐다. 그날 아침 키녹이 아내와 함께 브라이튼 해변을 산책하다 발을 헛디뎌 파도에 쓰러지는 일이 있었다. 그 ‘징후적’ 장면을 촬영한 기자는 여럿이었지만, 파도을 밟고 역동적인 앵글로 그 장면을 촬영한 것은 스푸너 뿐이었다. 훗날 그는 “딴 녀석들(blokes)은 발이 젖는 걸 원치 않는 것 같더라”고 말했지만, 어쩌면 몸싸움에 밀려 어쩔 수 없이 물로 걸어 들어간 거였을 지도 모른다. 역대 최장수 노동당수인 키녹은 재임 중 두 차례 총선에서 모두 보수당에 참패했다.

엘리자베스 2세 여왕과 필립공의 86년 중국 방문을 스푸너가 동행 취재했다. 농담을 즐겨 더러 품위를 잃곤 하던 필립공은 거기서도 영국 유학생 모임 연설 도중 농담이랍시고 “여러분들도 여기 너무 오래 있다 보면 찢어진 눈으로 귀국하게 될지 모른다”고 말했고, 현장에 있던 스푸너가 저도 모르게 “어떻게 그런 말을 할 수 있느냐”고 따졌다고 한다. 기자의 무례가 문제될 수 있는 상황이었지만, 다행히 필립 공이 “당신 지적이 옳다”고 사과하면서 조용히 넘어간 일도 있었다.

68년 6월 자동차 회사 포드사의 런던 대그넘(Dagenham) 공장 여성 재봉노동자들이 임금 성차별에 항의해 파업을 벌였다. 파업 여성들이 현장을 취재하던 스푸너를 못 미더워하며 “당신이 찍은 사진도 신문에 실리느냐”고 묻더라는 이야기를 그는 훗날 회고록에 썼다.(journals.sagepub.com) 하지만 그는, 집과 일터에서의 그런 곤란에도 불구하고 “돌이켜보면 오늘은 또 무슨 일이 생길지 모르는 채 매일 출근하던 그 나날들을 나는 사랑했다”고, 회고록 출간 인터뷰에서 말했다.

일간지 가디언은 그런 그를 ‘뜻밖에(unintentionally) 페미니스트의 아이콘이 된 여성’이라 소개했다. 스푸너는 “내가 비록 페미니스트의 깃발을 들고 흔든 적 없고 다만 매일 아침 출근해서 일을 해낸 것뿐이지만, 그것으로 여성에 대한 인식과 태도를 바꾸는 데 얼마간 기여했다면 나로선 기쁜 일”이라고 말했다.

그는 2016년 작가 앨런 클라크(Alan Clark)와 함께 쓴 회고록 제목을 50년대의 자신이 “끔찍한 모욕(bloody cheek)”이라 여겼던 바이라인의 수식어 ‘Camera Girl’로 정했다. ‘두 매춘부 Two Tarts’란 소제목을 단 책의 첫 챕터에서 그는 63년 ‘프러퓨모 스캔들’ 사진 특종의 정황과 성취의 흥분이 가신 뒤 밀려오던 비참에 가까운 자괴감을 썼다. 그리고, 매일 퇴근하는 자신을 마중하러 역까지 나와 기다리던 아이들을 볼 때마다, 또 이리 저리 일하고 살면서 천 번도 넘게 스스로에게 묻곤 했다는 질문을 소개했다.(Mirror, 2017.12.6) ‘이게 과연 내게 어울리는 일인가?’ 그는 “낡은 클리셰지만, 남자의 세계에 뛰어들어 거기서 길을 열고 자리를 찾는 일. 크리스틴과 맨디도 아마 그랬을 것이다. 어쩌면 우리 셋, 한 겹 벗겨 보면 똑같지 않을까(Sisters under the skin)”

최윤필 기자 proose@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0