국회의원의 세비 인상 문제는 세계 어느 나라에서든 크고 작은 논란을 낳는다. 경제 상황이 악화한 국가들에선 특히 그렇다. 국민의 세금에서 충당되는 고액 연봉을 수령하는 ‘국민의 대표’들이 일반 국민들에겐 “허리띠를 졸라매자”고 외치고선, 정작 자신들의 급여는 올리는 이중적인 행태를 곱게 봐줄 시민은 없기 때문이다. 민생 법안은 제쳐두고 걸핏하면 정쟁이나 일삼기 일쑤인 한국에서도 의원 세비 인상은 이야기가 나올 때마다 여론의 집중포화를 맞곤 한다.

그런데 미국 연방의회에서 ‘의회 권력 교체’를 계기로 10년간 동결돼 왔던 의원들의 연봉을 인상하려는 움직임이 나타나고 있다. 버락 오바마 정부 시절이었던 2009년 미 연방 상ㆍ하원은 당시 금융위기를 이유로 다수당이자 야당이었던 공화당 주도하에 세비를 자진 동결했는데, 그 기조가 10년째 이어지고 있다. 하지만 지난해 11월 중간선거로 민주당이 하원을 탈환하면서 ‘이제는 좀 올리자’는 목소리가 커지고 있다. 다만 최근 민주당과 감정의 골이 깊어진 공화당이 반발할 가능성도 있어 실제 세비 인상으로 이어질지는 장담하기 어려운 상황이다.

17일(현지시간) 미 의회조사국(CRS)이 개정ㆍ발표한 ‘연방의원의 급여(Salaries of Members of Congress)’ 보고서에 따르면 상ㆍ하원 의원들의 연봉은 내년도 2.6% 인상돼 지금의 17만4,000달러(약 2억 784만원)보다 최대 4,500달러(약 537만원)가 많아진다. 미 연방의원의 연봉은 물가상승률을 반영, 자동 인상되도록 규정한 법률 조항에 따라 매년 2~3%씩 조정된다. 그러나 의회가 자동인상 조치를 거부한 2009년 이후, 의원 세비는 10년째 제자리걸음이다. 만약 자동 인상 조치를 따랐을 경우, 올해 미국 의원들의 평균 연봉은 20만8,000달러 정도일 것으로 추산된다.

하지만 올해 초 민주당이 다수당이 된 하원이 공식 개원하면서 기류가 바뀌고 있다. 민주당 측이 내년도부터 ‘세비 자동 인상 체제’로 복귀하려는 의사를 드러내면서다. AP통신에 따르면 의원들은 “(의회가 위치한) 워싱턴 물가가 10년 전보다 많이 올랐다”며 거듭된 세비 동결에 불만을 드러내고 있다. 2019년 기준 워싱턴의 생활비지수(cost of living index)는 88.67로 세계 390개 도시 가운데 17번째로 높다. 또 미국 금융회사 스마트에셋 조사에서 올해 워싱턴의 1인 가구 평균 주거비는 41만7,400달러로, 뉴욕(40만3,900달러)과 필라델피아(22만4,600달러)보다도 높은 것으로 드러났다. 의회 활동을 위해 워싱턴에 집을 구해야 하는 의원들로선 부담이 클 수밖에 없다. 그러나 최근 주요 현안들과 관련, 민주당과 사사건건 대립각을 세우는 공화당이 이에 쉽게 동의하지 않을 것이라는 관측이 많다.

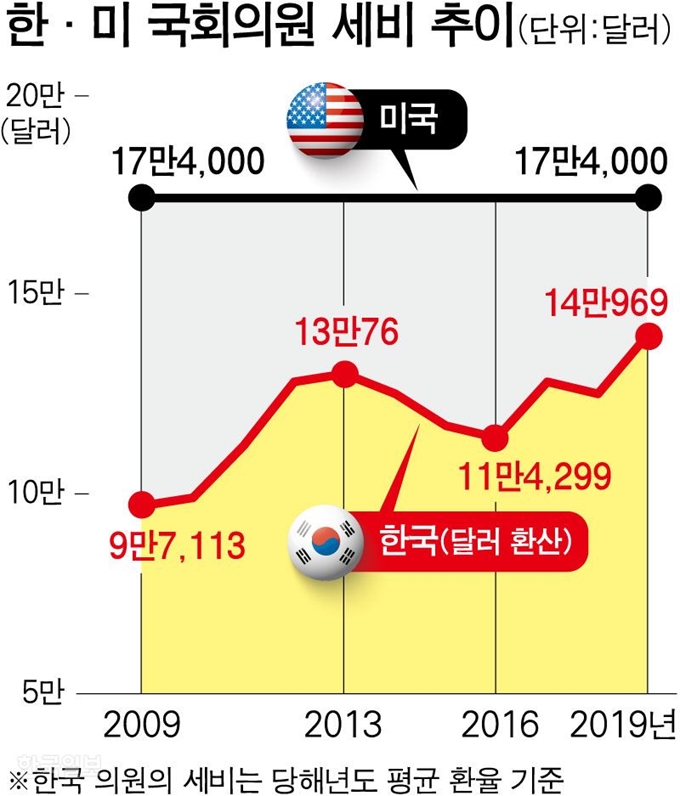

미 연방의원 세비가 10년간 동결되면서 한국 국회의원들의 연봉과 큰 차이가 없어졌다. 한국 의원의 세비를 달러로 환산(당시 환율기준)하면 2009년엔 미국의 절반에 조금 못 미치는 9만7,113달러에 불과했으나, 올해는 14만969달러(약 1억6,838만원)로 80% 수준까지 높아졌다. 지난해 12월에도 한국 국회는 공무원 평균 인상률(1.8%)을 따라 국회의원 세비도 인상하는 안을 포함한 2019년도 예산안을 처리했다. 이로 인해 ‘셀프 인상’ 비난 여론이 크게 일었고, 결국 더불어민주당과 바른미래당, 민주평화당, 정의당은 기부 등을 통해 인상분을 반납하기로 했다. 현재까지 반납 의사를 밝히지 않은 곳은 자유한국당뿐이다.

권현지 인턴기자

김정우 기자 wookim@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0