유전·호르몬 이상·스트레스 등 다양한 원인

오줌을 가리지 못하는 어린이를 ‘오줌싸개’라며 놀리는 경우가 많다. 대부분의 부모들은 자녀가 크면 나아질 것이라고 대수롭지 않게 여긴다.

야뇨증은 단순히 심리적 요인으로만 발생된다는 잘못된 생각을 가지고 있기 때문이다. 게다가 의료계 종사자도 야뇨증을 잘못 이해해 가이드라인에 맞지 않게 치료하는 것으로 조사됐다.(소아비뇨기과학회지, 2019년 2월호). 야뇨증은 유전, 호르몬 분비 이상, 방광 부피 감소, 심리적 스트레스 등 여러 원인이 복합적으로 작용해 생기는 질환이다.

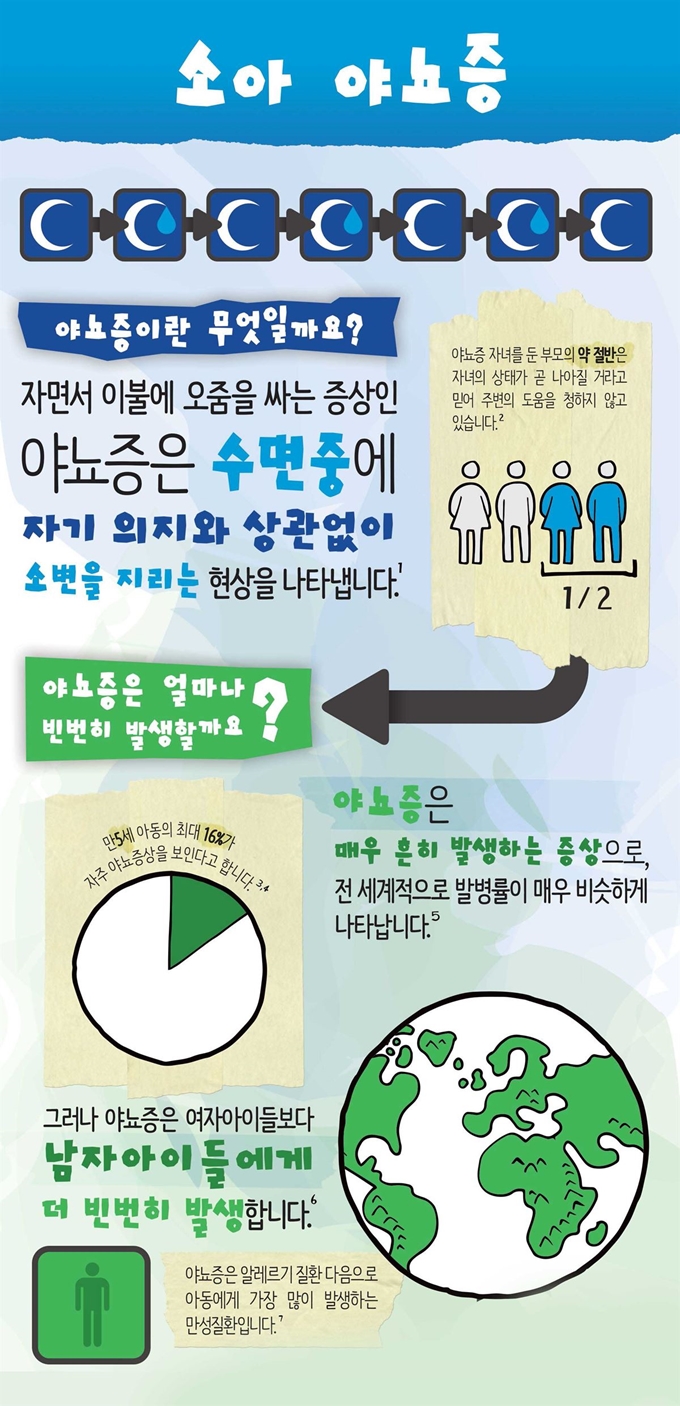

5월 28일은 ‘세계 야뇨증의 날(World Bed Wetting Day)’이다. 예전에는 자녀가 잠을 자다가 오줌을 싸도 병으로 인식하지 않았다. 이는 엄연히 병으로 세계적으로 만 5세 어린이 가운데 15~20%가 겪는다.

대한소아비뇨기과학회 조사에 따르면, 우리나라 5∼12세 남자어린이의 16%, 여자어린이의 10%가 일 년에 한 번 이상 밤에 오줌을 싸고 있다.

이 가운데 매일 오줌 싸는 어린이는 3.1%이며 일주일에 한 번 정도가 9.8%, 한 달 이상에 한 번이 51.1%로 나타났다. 유치원생은 남아의 29%, 여아의 22%, 초등학생은 남학생의 11%, 여학생의 7%로 나타났다. 상대적으로 남자아이가 많으며 성인은 전체의 0.5∼1% 정도의 수준이다.

야뇨증 원인은 아직 정확히 밝혀지지 않았다. 하지만 일차성 야뇨증은 유전 요인이나 호르몬 분비 이상, 수면장애, 방광 부피 감소, 야간 빈뇨, 발달 지체 등이 복합적인 원인으로 생긴다. 이차성 야뇨증은 요로감염, 폐쇄성 요로질환, 만성콩팥병, 신경장애 같은 기질적인 원인에다 부모 불화, 동생 출생, 입학, 이사 등 심리적 스트레스가 원인일 수 있다.

최근 야뇨증 원인으로 유전 요인이 주목되고 있다. 부모 한쪽이 야뇨증이 있었다면 자녀에게 야뇨증이 생길 가능성은 44%, 부모 모두 야뇨증이 있었다면 77%로 높아진다.

하지만 아뇨증에 대한 잘못된 인식으로 대다수 부모는 적절한 치료보다 생활습관 교정에만 의존한다. 절반 가량이 병원을 찾지 않아 치료를 더디게 하고 있다. 실제로 또 다른 연구에서도 만 7세 어린이의 5~10%가 주기적으로 야뇨증을 겪는다. 10대 이후에도 지속되는 사례가 보고된 바 있다.

야뇨증이 있다면 저녁 6~7시 이후 수분 섭취를 제한하고, 잠자리에 들기 전 소변을 보는 게 좋다. 또 오후 4시 이후에는 당분이나 카페인이 든 음식을 제한해야 한다.

대다수 어린이들은 치료하지 않아도 서서히 호전되지만, 만 5~6세가 돼도 한 달에 2회 이상 밤에 소변을 지리면 치료가 필요하다.

한편 대한소아배뇨장애야뇨증학회는 올해 세계 야뇨증의 날 슬로건인 ‘이제는 행동에 나서야 합니다(Time to Take Action)’라는 주제로 일반 대중 및 의료진에게 야뇨증은 치료가 가능하고, 치료가 필요한 질환이라는 메시지를 전달하기 위해 인포그래픽과 동영상 자료 등을 학회 홈페이지에 제공하고 있다.

권대익 의학전문기자

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0