간호ㆍ간병통합서비스 확대, 인력 부족ㆍ요양병원 제외에 체감 낮아

“요양병원 간병비 급여화를”… 법 개정 필요하고 건보 재정 걸림돌

“잠을 줄여가며 한 달 꼬박 일해도 아버지 병원비 내려면 빚을 내야 해요. 자식이 병든 부모를 모시는 건 당연한 일이지만 긴 병엔 효자 없다는데….”

지난해 여름 교통사고로 인한 외상성 뇌출혈로 쓰러진 78세 아버지를 집 근처 요양병원에 모신 황재연(51)씨는 의료비 마련을 위해 낮에는 학습지 교사로, 밤에는 식당에서 일한다. 남편과 일찍 사별한 뒤 홀로 딸 하나를 키우며 부지런히 일해 온 황씨지만 갑작스레 닥친 아버지의 사고는 평생 쌓아온 모든 것들을 순식간에 무너뜨렸다. 황씨는 “입원비(월 80만원)보다 버거운 건 하루 10만원씩 한 달이면 300만원이 훌쩍 넘는 간병비”라며 “딸 시집 보내려고 모으던 저축도 이미 깼다”고 연신 한숨을 내쉬었다.

의식이 거의 없는 황씨의 아버지는 소변줄과 콧줄, 가래를 뽑는 석션까지 필요한 상태라 개인 간병인을 24시간 써야만 한다. 처음엔 자신이 일을 그만두고 아버지를 수발할까 생각해봤지만, 아직 취업 준비생인 딸, 어린 시절 다리를 다쳐 몸이 성치 않은 남동생의 생계까지 황씨의 벌이로 책임지던 터라 간병인을 쓸 수밖에 없었다. 그는 “간병비는 카드(결제)도 안 되고 현금으로만 받아서 더욱 부담스럽다”고 했다. 요새 황씨는 아버지뿐 아니라 딸 걱정에도 밤잠 못 이룬다. 비록 재산은 없을지라도 빚은 물려주지 않고 싶은데, 아버지 수발에 돈이 얼마나 더 들어갈지 알 수 없기 때문이다.

충북 충주에 거주하는 한모(40)씨는 3년 전 사고로 목 아래로는 전혀 사용하지 못하는 사지마비 장애를 갖게 됐다. 1년 반 동안 병원에 입원했을 당시 매일 10만~12만원의 간병비를 낸 한씨는 처음에는 저축했던 돈으로 충당했지만 나중에는 결국 집을 팔고 전세로 옮겼다. 한씨는 “병원에서 좀더 치료를 받고 싶었지만 간병비 부담 때문에 최대한 빨리 퇴원할 수밖에 없었다”고 말했다.

![[저작권 한국일보] 간병 도우미료 상승률 - 송정근 기자](http://newsimg.hankookilbo.com/2019/05/08/201905081190325837_12.jpg)

과도한 간병비가 가계를 무너뜨리는 ‘간병 파산’은 더 이상 낯설지 않은 단어다. 더 이상 가정에서 간병을 전적으로 책임지기는 어려운 상황에 이르렀지만, 유난히 이 분야에서만큼은 ‘국가 책임’이 불분명하다.

간병을 위한 정부의 대표적인 지원책인 간호ㆍ간병통합서비스는 2015년부터 본격적으로 활성화되기 시작했고, 현 정부의 건강보험 보장성 강화 정책 ‘문재인 케어’의 일환으로 더욱 확대되고 있다. 그러나 간호인력 부족 등의 이유로 속도가 더뎌 체감 효과가 낮다. 하루 10만원 가량 드는 개인 간병인과 달리 간호ㆍ간병통합서비스는 자기부담금으로 하루 2만원 정도만 내면 된다. 하지만 올해 4월 현재 간호ㆍ간병 통합병상 수는 4만1,000여개로, 참여 요건이 되는 30병상 이상 병원급 의료기관(총 25만 병상) 중 16% 정도인 실정이다. 지난해 복지부의 의료서비스경험조사에서도 간호간병서비스 병동을 이용해봤다는 입원환자는 전체의 10.4%에 그쳤다. 또 고령이나 노인성 질병 등으로 일상생활을 혼자서 수행하기 어려운 경우 요양보호사들의 도움을 받을 수 있는 장기요양보험은 전체 노인 인구의 8%(59만명)만 혜택을 보고 있다. 나머지 환자들은 여전히 본인과 보호자가 간병을 책임지고 있다는 의미다.

◇간병비 연간 4조원… 물가도 급상승 중

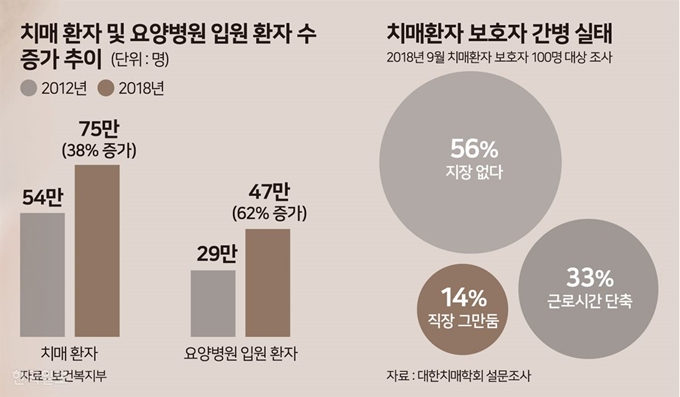

간병이 필요한 대표적인 질병은 치매다. 대한치매학회가 지난해 9월 치매환자 보호자 100명을 대상으로 실시한 설문조사 결과에 따르면, 간병 부담으로 직장을 그만둔 보호자는 14%로 나타났고, 근로시간을 줄인 비율은 33%였다. 간병비와 관련된 정부의 공식적인 통계는 없지만, 보건사회연구원은 2009년 국내 전체 간병비 규모를 최대 4조원대로 추정했다. 가뜩이나 고령화 속도가 경제협력개발기구(OECD) 국가 중 가장 빠른 상황에서 간병 수요는 꾸준히 늘어날 수밖에 없다. 수요가 늘면서 간병인 비용 역시 지난해 통계 집계 이래 가장 큰 폭(6.9%)으로 올랐다. 같은 기간 전체 소비자물가 상승률은 1.5%에 불과했다.

간호보다 간병의 비중이 큰 요양병원에서 간호ㆍ간병통합서비스를 받을 수 없다는 점도 현장 체감도를 낮추는 요인이다. 복지부에 따르면 간병인 이용률이 88%(대한요양병원협회 조사)에 달하는 요양병원 입원 환자 수는 2012년 29만명에서 지난해 47만명으로 늘었다. 요양병원 입원환자 중 의료적 치료가 필요한 중증환자는 절반(47%)에 가까운데 이들은 필수적으로 간병인을 둬야 한다. 때문에 요양병원 등에서는 보통 환자들의 간병비 부담을 덜어주겠다며 6~8인이 사용하는 병실에 식사 수발 등을 담당하는 공동 간병인 1명을 상주시킨다. 정도가 지나친 일부 요양병원에서는 저가경쟁에 뛰어들어 간병인이 담당하는 환자 수를 무리하게 늘리는 일도 허다하다. “환자 손발이 묶여 있었다”는 등의 목격담이 나오는 이유다. 이윤환 대한요양병원협회 기획위원장은 “돈 없는 환자들은 환자 12명 당 간병인 1명, 심각하게는 30명 당 1명을 쓰는 ‘나쁜 병원’에 갈 수밖에 없다”면서 “현실적으로 노인 간병을 요양병원에서 담당하는 만큼 의료 필요도가 가장 높은 환자부터라도 간병비에 건강보험을 적용하는 것이 필요하다”고 주장했다.

◇자격조건 없어 관리 사각지대인 간병인

공공운수노조 의료연대본부에 따르면 대형병원과 요양병원 등에서 환자를 돌보는 간병인은 현재 20만명 안팎으로 결코 적지 않은 숫자다. 정부는 간호ㆍ간병통합서비스를 통해 간병인 문화를 자체를 없애겠다는 계획이라지만 당장 전 병상에 도입은 어렵다. 우선 간병인들을 ‘관리 사각지대’에서 벗어나게 하는 것이 시급하다는 목소리가 나온다. 정부가 사실상 관리에 손을 놓은 사이 간병의 질은 갈수록 떨어지고 있기 때문이다.

관련 자격증을 취득하고 요양과 돌봄에 관한 경험을 쌓은 후 환자를 돌보는 요양보호사와 달리 간병인은 특별한 자격조건이 필요하지 않다. 간병인 알선업체 회원으로 등록한 뒤 10만원 안팎의 회비를 내고, 소개를 통해 환자와 직접 계약을 맺는 구조라 제대로 된 교육수료 여부조차 확인할 수 없다. 환자를 직접 상대하는 직종이지만 기본적인 건강검진도 받지 않는 경우도 허다하다. 2014년 다이빙 사고로 전신마비가 왔던 이모(40)씨는 “간병인을 나라가 관리하는 직종으로 만들고, 간병비용에 대한 어떤 원칙이나 기준을 세우면 좋은데 그런 게 전혀 없다”면서 “명절 ‘떡값’이나 웃돈 등을 요구하는 대로 다 줘야 했다”고 불만을 표시했다. 간병인들 역시 법망의 밖에 있다 보니 피해를 봐도 보호를 기대할 수 없다. 이들은 돈을 제대로 받지 못하거나 부당하게 일자리를 잃어도 호소할 곳이 마땅치 않다.

보건당국은 회복기ㆍ만성기 환자에 대한 간호간병통합서비스 확대를 위한 연구용역을 진행 중이라면서도, 지금 당장 시행은 어렵다는 입장이다. 인구 10만 명당 활동 간호사 수(594명ㆍ2015년 기준)가 OECD 평균인 898명에 못 미치는 등 인력수급 문제가 심각한 만큼 무조건 간호간병통합서비스의 적용 대상을 늘리기는 현실적으로 힘들다는 것이 이유다. 또 의료법에 실시 근거가 규정된 간호간병통합서비스와 달리, 의료인인 간호사가 아닌 간병인에 대한 급여화가 이뤄지려면 건강보험법 개정이 필요하다는 입장이다. 관련 법의 건강보험 급여대상에 예방과 재활, 입원, 간호는 포함돼 있지만 간병은 빠져있는 만큼 국회의 협조가 필요한 사안이라는 설명이다. 김훈택 건강보험공단 보장사업실장은 “간호간병통합서비스 급여화도 거의 10년이 걸렸다”면서 “요양병원 간병비 급여화는 사회적 합의는 물론, 명분 등이 필요하고 빠른 시일 내에 결정하긴 어려운 문제"라고 했다.

지난해 건강보험의 보장성 강화로 1,778억원 당기 적자를 본 건강보험재정에 적신호가 들어온 점도 제도 확대의 걸림돌이다. 명순구 고려대 법학전문대학원장의 ‘요양병원 간병비 급여화 방안 연구 최종보고서’(2018)에 따르면 요양병원 환자 6명에 요양보호사 1명이 8시간 3교대로 일한다고 했을 때 약 10만2,800여명이 필요하고, 인건비는 최저임금을 기준으로 연간 2조7,818여억원이 들 것으로 예상된다. 정치권이 간병비 문제를 해결하려는 전향적인 의지가 없는 한 재정문제가 발목을 잡을 가능성이 높다.

전혼잎 기자 hoihoi@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0