뇌 기능이 완전히 멈춰 회복이 불가능한 죽음의 상태를 ‘뇌사(腦死)’라고 한다. 그런데 앞으로 이 뇌사를 판정하는 기준이 달라질 수도 있겠다. 미국 과학자들이 죽은 돼지의 뇌에서 일부 세포의 기능을 살려내는 데 성공했기 때문이다. 죽은 뇌세포는 되살릴 수 없다는 학계의 통설을 뒤집은 결과를 놓고 “뇌 연구에 새 전환점이 될 것”이라는 기대가 나오지만, “삶과 죽음의 경계가 모호해져 윤리적 문제를 낳을 수 있다”는 우려도 엇갈리고 있다.

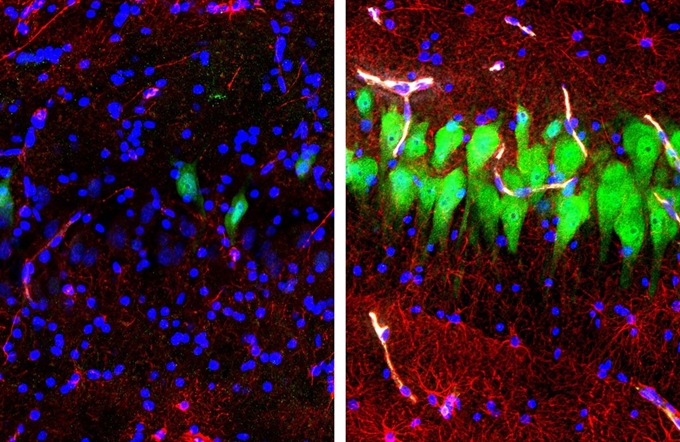

18일(현지시간) 네나드 세스탄 예일대 교수팀이 국제학술지 ‘네이처(Nature)’를 통해 이 같은 연구 결과를 발표했다고 뉴욕타임스(NYT)와 워싱턴포스트(WP) 등 미 언론이 보도했다. 세스탄 교수 연구진은 죽은 지 4시간이 지난 돼지 사체에서 뇌를 분리한 후, ‘브레인EX’라는 장치로 혈액 모방 특수용액과 산소를 공급했다. 이 장치가 가동되는 6시간 동안 죽은 돼지의 뇌에서 일부 신경세포와 혈관세포의 기능이 회복되면서 정상적인 뇌에 필요한 양의 산소가 소모되기 시작했다.

뇌세포는 죽는 속도가 빠르고 되살릴 수도 없다는 게 통설이었다. 특히 포유류의 뇌는 산소농도에 민감해 산소 공급이 사라지면 뇌 전기신호는 수초 안에 사라진다. 하지만 이번 연구로 세포 수준에서는 죽은 뇌를 부활시킬 수 있다는 게 입증됐다.

연구진은 뇌 연구의 획기적 진보 가능성을 기대하고 있다. 기존 연구는 동물의 뇌를 냉동 보관했다가 일부를 떼내 구조를 관찰하는 데 그쳤으나, 앞으론 신경세포들의 연결 상태를 뇌 전체에서 파악할 수 있게 됐기 때문이다. 알츠하이머와 뇌졸중과 같은 뇌 질환의 효과적 치료법을 마련할 수 있다는 전망이 나오는 이유다.

반면 ‘생명 윤리’ 차원에서 다양한 문제가 유발될 것이란 지적도 나온다. 영국 옥스퍼드대에서 의료 윤리를 가르치는 도미니크 윌킨슨 교수는 “죽은 사람의 뇌를 되살려 생각과 성격까지 회복할 수 있다면 죽음의 정의를 변경해야 할 수도 있다”고 지적했다. 현인수 케이스웨스턴리저브대 교수도 이 연구를 논평한 논문에서 “인간의 뇌도 복원할 수 있다는 기대감에 장기를 기증하려는 뇌사자들이 줄어들 것”이라고 우려했다. 가뜩이나 낮은 장기 기증율이 더 낮아질 수도 있다는 것이다.

연구진은 윤리적 문제를 충분히 고려한 상황에서 실험을 진행했다는 입장이다. 세스탄 교수는 “뇌를 살린 게 아니라 뇌세포를 살린 것”이라며 “실험 돼지의 뇌에서 인식과 의식 등 높은 차원의 뇌 활동은 관찰되지 않았다”고 설명했다. 또 “이번 연구의 목적이 결코 ‘의식의 회복’이 아니었다”고 강조했다. 연구진은 또 실험실에서 키운 돼지가 아니라 식용으로 도축된 돼지의 뇌를 실험에 사용했으며 돼지의 의식이 돌아올 경우에도 대비했다고 WP는 전했다.

그러나 여전히 “이런 실험에서 새로운 윤리 기준이 필요하다”는 우려가 나온다. 살아 있는 것도, 완전히 죽은 것도 아닌 모호한 회색 지대에 대한 윤리적 판단이 마련되어야 한다는 것이다.

홍윤지 인턴기자 조영빈 기자

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0