재판관 9명 중 6명 문정부서 임명… 헌재 진보 성향

사회 인식도 변화 “낙태죄 폐지” 의견이 과반 넘어서

1953년 제정된 낙태죄가 11일 헌법재판소의 헌법불합치 결정으로 66년만에 역사의 뒤안길로 사라지게 됐다. 태아의 생명권 보호와 여성의 자기결정권 사이에서 사회적 논의를 거듭해왔던 낙태죄는 그간 여러 차례 존폐의 갈림길에 서왔다.

우선 낙태죄 초안을 만들 당시에는 6ㆍ25전란이라는 시대적 배경이 영향을 미쳤다. 해방 직후 감돌았던 산아제한 분위기와 전쟁으로 인한 국력확보 차원의 인구정책적 시각이 충돌하면서 낙태죄 폐지를 두고 열띤 논란이 벌어진 것. 이 과정에서 낙태죄 처벌규정을 모두 없애야 한다는 내용의 낙태죄 수정안이 국회에 제출되기도 했다. 그러나 수정안은 성풍속의 유지, 인간의 존엄성 측면에서 태아 생명권 존중 등의 주장에 가로막혀 국회를 통과하지 못했다.

낙태죄는 이후 1960년대 경제 개발계획과 관련한 대대적인 가족계획사업의 실시와 함께 다시 한 번 논란의 중심에 섰다. 산아제한에 나선 정부가 임신초기 낙태를 원하는 임산부들에게 시술비를 지원하면서 많은 여성들이 큰 어려움 없이 낙태를 할 수 있게 되자 낙태죄가 사문화되기 시작한 것. 이에 따라 여성계 등에서 낙태죄 전면 폐지 또는 부분적 낙태합법화 목소리가 높아졌다. 정부는 이를 반영해 낙태의 일부 합법화로 ‘모자보건법’을 1973년에 제정했다. 부모가 유전적 질병을 앓고 있거나 강간 또는 준강간에 의해 임신한 경우 등 일부 경우에 한해 낙태를 할 수 있도록 한 것이다. 이후 정부가 몇 차례 합법적 낙태 사유를 확장하려 했지만, 종교계의 반발에 부딪혀 진전을 이루진 못했다

낙태죄 위헌 여부가 정식으로 법원의 판단을 받은 건 2012년이다. 당시 헌법재판소는 낙태죄에 대해 재판관 4대 4 의견으로 합헌 결정을 내렸다. 헌재는 결정문에서 “자기낙태죄 조항으로 제한되는 사익인 임부의 자기결정권이 태아의 생명권 보호라는 공익에 비해 결코 중하다고 할 수 없다”며 “낙태를 처벌하지 않거나 형벌보다 가볍게 제재하면 지금보다 훨씬 더 낙태가 만연하게 될 것”이라고 밝혔다.

그렇다면 이로부터 7년이 지난 지금 헌재가 같은 사안을 두고 당시와 다른 판단을 하게 된 배경은 무엇일까. 우선 재판관 구성의 변화가 가장 큰 요인으로 꼽힌다. 2012년 낙태죄 합헌 결정을 내렸던 재판관들은 모두 퇴임했고, 현 재판관 9명 중 6명은 문재인정부가 임명한 진보적 색채가 짙은 사람들이다. 실제 유남석 헌재소장을 비롯해 이은애ㆍ이영진 재판관의 경우 인사청문회 당시부터 낙태죄 조항 개정이 필요하다는 입장을 밝혀왔고, 특별히 입장을 내놓진 않았지만, 이석태ㆍ김기영 재판관 등도 진보성향으로 분류된다. 여성재판관이 한 명이었던 2012년과 달리 이번에는 한 명이 더 늘어난 점도 주목할 만한 부분이다.

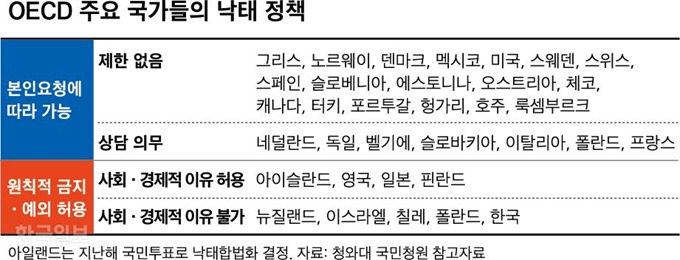

사회적 분위기도 달라졌다. 리서치회사 리얼미터의 여론조사 결과에 따르면, 2010년에는 ‘낙태를 허용하면 안 된다’는 의견이 53.1%였지만, 올해 조사에서는 거꾸로 ‘폐지해야 한다’가 58.3%에 달했다. 낙태에 대한 인식도 크게 달라졌다. 한국갤럽에 따르면, 1994년에는 낙태죄 존재여부를 아는 사람이 48%에 그쳤지만, 올해는 79%에 달했다. 또 낙태가 일종의 살인이라고 생각하느냐는 질문에 ‘그렇다’고 응답한 비중이 같은 기간 78%에서 45%로 떨어졌다.

낙태죄 폐지를 강하게 반대하던 종교계 입장에서도 변화가 감지되고 있다. 천주교 생명운동본부는 최근 여성에 한해 낙태죄 처벌조항폐지가 가능하다는 입장을 밝혔다. 다만, 낙태는 죄라는 기존의 입장을 고수하고 있어 의료진에 대한 처벌조항은 그대로 유지해야 한다는 입장이다.

김진주 기자 pearlkim72@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0