서울 혜화동 ‘혜화1117’

※ 집은 ‘사고 파는 것’이기 전에 ‘삶을 사는 곳’입니다. 집에 맞춘 삶을 살고 있지는 않나요? 삶에, 또한 사람에 맞춰 지은 전국의 집을 찾아 소개하는 ‘집 공간 사람’ 기획을 수요일 격주로 <한국일보> 에 연재합니다.

집이란 무엇인가. 누군가에겐 평생 모은 자산이고, 누구에게는 잠깐 빌려 사는 곳이다. 어떤 이에겐 잠만 자는 곳이고, 어떤 이에겐 문고리 하나조차 특별한 보물이다. 최근 서울 혜화동 한옥으로 이사한 이현화(49)ㆍ김영범(52) 부부에게 집은 ‘좋아하는 것으로 일상을 채우는 삶의 터전’이다.

다세대 주택, 아파트 등에 거주했던 부부는 10년 전쯤부터 둘만의 집을 꿈꾸기 시작했다. 출판사 편집자였던 아내가 퇴계 이황의 도산서당 관련 책 편집을 맡으면서였다. “퇴계 이황은 3칸짜리 공간에서 책을 읽고 자신을 수양하면서 일상을 보냈어요. 그 선비다운 삶이 아름다워 보여서 가능하다면 저희도 그렇게 살고 싶었어요.” 도산서당처럼 소박한 한옥이면 더할 나위 없겠다고 부부는 생각했다. 오랫동안 틈틈이 한옥 수십여 채를 돌아본 끝에 2017년 6월 지인의 소개로 혜화동 언덕배기의 80년 된 작은 한옥을 운명처럼 만났다.

◇ 80년 된 한옥을 수선하다

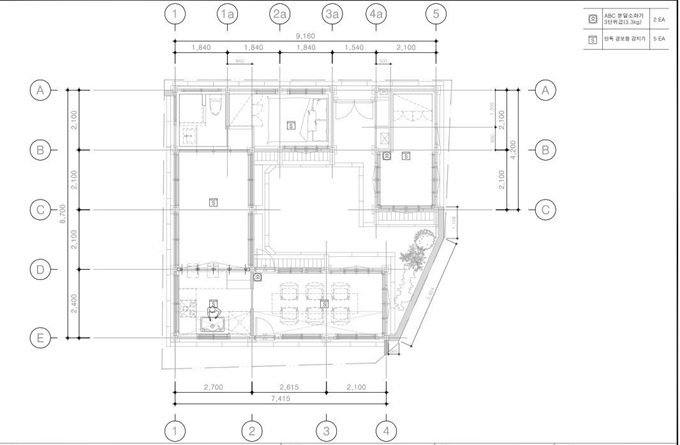

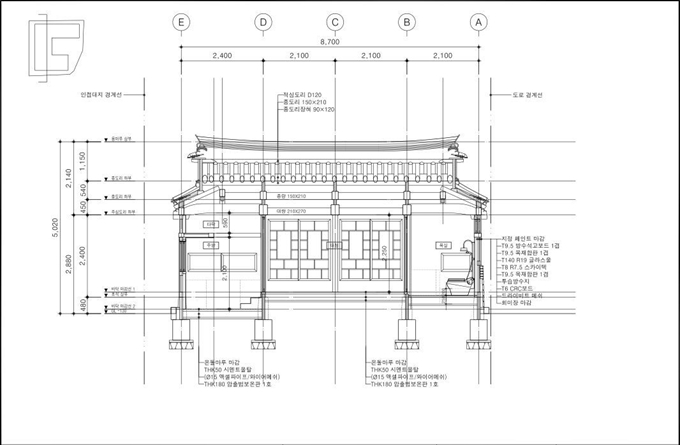

부부가 경기 일산의 73㎡(22평) 아파트를 정리하고 구입한 한옥은 1936년에 지은 ‘도시형 한옥’이다. ‘ㄷ’자 형으로 중앙에 마당을 둔 구조이고, 벽돌, 유리, 함석 등 근대 건축 재료를 썼다. 지은 이후 한번도 고치지 않아 모든 것이 오래되고 낡았다. 지붕은 기울었고, 방바닥은 꺼졌으며, 벽은 무너질 듯 위태위태했다. 그냥 살기에는 무리였다. 기둥과 주춧돌만 남긴 채 집을 싹 수선하기로 했다. 집과 역사를 같이한 뭉게구름 무늬의 유리창호, 예스러운 기왓장과 구들장 등은 해체 후 다시 쓰기로 했다. 아내는 “온통 새것만 쓰는 식이었다면 굳이 집을 수선할 이유도 없었다”며 “집에 원래 있던 것을 다시 써야만 오래된 집을 다시 고치는 의미가 있다고 생각했다”고 말했다.

집은 새로 짓는 것보다 고쳐서 쓰는 게 때로는 더 어렵다. 집 공사는 예상 기간인 1년을 훌쩍 넘겨 지난해 11월에서야 끝났다. 한옥 구입과 수선에는 서울의 20평대 아파트 한 채 살 돈 정도가 들었다. 수선을 맡은 건축가 엄현정 소장(선한공간연구소)은 “다 허물고 새로 지으면 간단했겠지만 오래된 한옥의 틀을 유지하면서 현대적 기능을 전통적으로 풀기 위해 많은 고민을 했다”고 말했다.

그렇게 집은 오랜 역사를 간직한 채 새롭게 태어났다. 연면적 53㎡(16평) 남짓의 한옥은 방 세 개, 대청, 부엌, 화장실 그리고 마당이 있는 구조다. 작은 집에 창을 130여개나 냈다. 사방으로 열린 한옥의 특징을 살리기 위해서다. 대청을 중심으로 ‘ㄷ’자 형 건물의 양 날개에는 안방과 아내의 작업실이 있다. 그 사이에 주방과 화장실이 자리를 마련했다. 대청 맞은편 마당에는 별채가 있다. 공간의 기능에 충실하기 위해 살림살이는 최소한만 들였다. 가구 하나 없는 안방은 부부가 누우면 더도 덜도 없이 딱 맞는 크기로, 황토 바닥과 전주 한지창호 덕에 따뜻하고 아늑하다. 물결치는 천장 서까래, 큰 창으로 들어오는 햇빛과 하늘은 가구의 빈자리를 넉넉히 채운다.

안방 건너편인 가장 큰 방은 아내의 방이다. 아내는 집을 지으면서 출판사를 그만두고 집에 1인 출판사인 ‘혜화1117’을 차렸다. “집이 너무 좋아서”였다. 아내는 종일 집에서 책을 읽고 책을 만든다. 아내의 작업실에서 창문을 열면 마당 건너 남편의 별채가 마주한다. 6㎡남짓의 방에서 대학 강사인 남편은 책을 읽고, 음악을 듣고, 명상에 잠긴다. 건축가는 “살림집이면서 부부 각각의 개인공간을 만들어 달라”는 부부의 요구를 충실하게 살렸다.

아내의 작업실과 대청 사이에는 부엌이 있다. 부엌 바닥에는 단차를 두어 식탁을 넣었다. 부엌 상부장에는 예전 집에서 떼 낸 유리를 붙였다. 화장실 문에도 같은 유리를 사용했다.

◇마당과 대청은 한옥에 사는 맛

집에서 가장 넓은 곳은 대청이다. 보통은 대청에 일자형 강화마루를 깔지만, 부부는 호두나무 소재의 전통 우물마루를 들였다. 한옥 전문가들은 자재 구하기가 어렵고 관리도 까다롭다고 말렸지만, 건축박람회에서 우물마루를 시공하는 업체를 찾아냈다. 물을 흘리면 곧바로 닦아내야 하고, 주기적으로 기름칠을 해야 하는 등 손이 많이 가지만, “탄탄하고 묵직한 대청마루를 손으로 쓸면 더없이 행복하다”고 부부는 말했다. 부부는 대청에 걸터앉아 고운 지붕 선과 하늘을 바라보면서 한옥에 사는 재미를 만끽하고 있단다.

대청에는 유리창호 문을 달았다. 한옥과 마당이 연결되는 느낌을 주기 위해서였다. 한지 대신 유리를 쓴 게 신의 한 수였다. 집안에서 유리 너머로 마당이 훤히 내다 보인다. 커튼, 블라인드는 달지 않았다. 엄 소장은 “마당을 즐기는 것이 한옥의 문화”라며 “기능 때문에 전통을 포기하기보다 현대적으로 해석하고 싶었다”고 설명했다.

마당에는 옛 집의 방바닥을 데웠던 구들장을 깔았다. 잔디나 흙보다 관리가 어렵고 바닥도 고르지 않지만, 옛 것을 조금이라도 더 남겨두고 싶어서였다. 낡고 오래된 재료를 고집한 이유에 대해 부부는 말했다. “옛 집에 사용했던 재료의 쓰임을 새 집의 어딘가에서 어떤 형태로든 존중해 주고 싶었어요. 우리가 살아갈 곳이 돈만 있으면 지을 수 있는 그런 집이 아니길 바랐어요.”

부부가 치러야 하는 ‘대가’도 크다. 화장실 천장에 서까래를 드러낸 탓에 샤워를 하고 난 뒤에 매번 물기를 닦아야 한다. 새하얀 창호지를 깨끗하게 관리하는 것도 쉽지 않다. 부엌의 단차에 적응하는 데도 한참이 걸렸다. 안채에서 마당을 거쳐 별채까지 오갈 때, 누군가 대문 초인종을 눌러 점퍼를 껴입고 슬리퍼를 신고 나가야 할 때는 꼼짝도 하기 싫다는 생각이 들기도 한다. 한옥에서 처음 보낸 지난 겨울도 혹독하게 추웠다. 부부는 그러나 “아름다운 것은 불편하다”며 불편을 기꺼이 감수하겠다고 했다.

집이 바뀌면서 부부의 삶도 확 달라졌다. 아내는 출퇴근에서 해방돼 재택근무를 한다. 집엔 주차 공간이 없다. 그래서 자동차를 팔았다. 웬만한 곳은 걸어 다닌다. 덕분에 산책 시간이 늘고, 건강도 좋아졌다. 부부는 요즘 해가 뜨면 일어나고, 지면 잠든다. 매일 아침 마당에 심은 나무와 담장 위 길고양이에 안부를 묻는다. 1,000권이 훌쩍 넘었던, 아끼고 아꼈던 책들도 모두 기부하거나 처분했다. 대신 도서관을 자주 찾는다. 아내는 집을 지으면서 작가가 됐다. 한옥 수선 경험을 녹인 생애 첫 책 ‘나의 집이 되어가는 중입니다’를 지난달 냈다.

“편집자로 살다 책방 주인이 되는 게 꿈이었는데, 집을 지으면서 삶이 달라졌어요. 이 집에서 평생 책을 만들면서 살고 싶어졌어요. 제가 가장 오래, 기쁜 마음으로 해온 책 만드는 일을 내 생의 가장 큰 도전 삼아 지은 집에서 하게 됐어요. 저의 삶과 공간이 하나가 되어 흐르기 시작한 것 같아요.”

강지원 기자 stylo@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0